将来の不確実性を考慮に入れた飢餓リスクとその対応策の算定

(京都大学記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、草津市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

|

2021年8月6日(金) 立命館大学 理工学部 環境都市工学科 准教授 長谷川 知子 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境研究部門 上級研究員 櫻井 玄 国立大学法人京都大学 大学院工学研究科 都市環境工学専攻 准教授 藤森 真一郎 国立研究開発法人国立環境研究所 社会システム領域 副領域長 高橋 潔 室長 増井 利彦 気候変動適応センター 副センター長 肱岡 靖明 |

|

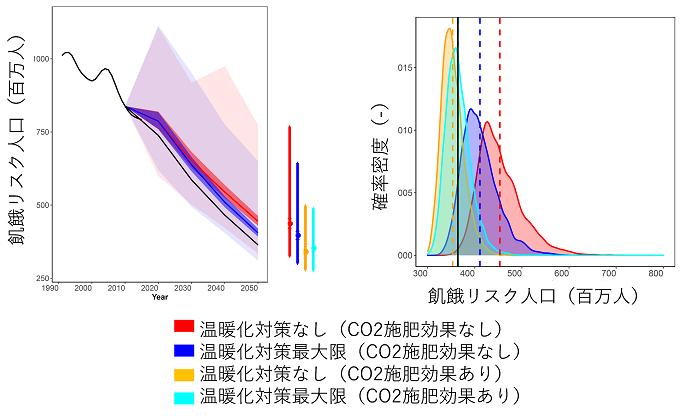

京都大学大学院工学研究科の藤森准教授、立命館大学の長谷川准教授、農研機構の櫻井上級研究員、国立環境研究所の高橋副領域長、肱岡副センター長、増井室長の共同研究チームは気候変動によって極端な気象現象が増加し、世界全体の将来飢餓リスクがどの程度増えるのか、またそれに備えるには食料備蓄がどの程度追加で必要になるかを明らかにし、この度Nature FoodのArticleとして掲載されることになりました。 気候変動は、極端な気象現象の頻度、強度、および空間的広がりを増大させると予想され、将来の食料生産にとって重要な懸念事項となっています。しかし、これまでの研究では食料安全保障は確率的に表現した極端現象を対象とはせずに、平均的な気候変動下の想定で分析されてきました。今回研究グループは作物モデルと将来の気候の不確実性を考慮に入れて、極端な気象現象が将来の食料安全保障に与える影響を推定しました。その結果100年に1回程度しか起こらない稀な不作について解析すると、世界全体の飢餓リスクは、2050年において平均的な気候状態と比べて温暖化対策なしケース、温暖化対策を最大限行い全球平均気温を2℃以下に抑えたケースそれぞれで20-36%、11-33%程度増加する可能性があることがわかりました。南アジアなどの所得が低く、気候変化に脆弱な地域では、上記のような影響に備えるために必要な食料備蓄量は、現在の食料備蓄の3倍にも上ります。本研究は今後の温室効果ガス削減の重要性を再確認するとともに、温暖化してしまった時に備える適応策の重要性も示しています。本研究成果は、2021年8月9日(現地時間)に、国際学術誌「Nature Food」のオンライン版に掲載されます。 |

1.背景

現在気候変動の影響は洪水、熱波、森林火災など各方面で顕著に表れており、人為起源の温室効果ガスの排出がこれらの事象に大きく寄与しているとされています。また、日本をはじめ、各国が政策目標としてカーボンニュートラルを掲げており、温暖化対策は喫緊の社会的課題となっています。

農業の温暖化影響について見ると、これまでの研究では緩やかな気候の変化の平均的な姿についての解析が主としてされてきました1, 2。すなわち、例えば2050年では温暖化により○○%の作物生産量減少が見込まれるといった形でした。しかし、年々変化する気象条件とそれによる作物生産への影響は大きな振れ幅を持っており、本来の農業の影響は極端な気象現象の発生頻度がどのように変わっていくのかということを考慮しなくては、将来の気候変化にどのように対応していくかがわからず、当該分野の重要な研究課題として長く残されていました。

そこで本研究では、将来の極端な気象現象がどのように変わっていくのか、またそれにより食料安全保障、具体的には飢餓に直面する飢餓リスク人口がどのように変わるのかということを複数のモデルを組み合わせて予測し、それに対応するための気候変動適応策についても検討しました。

2.結果とその解釈

社会経済的な変化のみを考慮し、気候が現状のままだと仮定したベースラインシナリオでは飢餓リスク人口は2050年に3億6000万人と推計されました。そこから「温暖化対策を行わなかったケース」、温室効果ガス削減を実施し「温暖化対策を最大限行ったケース」(いわゆるパリ協定の2℃目標相当)について飢餓リスク人口を推計しました。この時、作物モデルや気候の不確実性を考慮に入れると以下のことがわかりました。

さらに、これらの100年に1度の頻度で発生する不作によって発生する追加的な飢餓リスク人口の増加を回避するために、追加的に食料備蓄がどの程度必要になるかを推計しました。その結果、温暖化対策なしケースでは1億8000万トンの穀類、金額にすると340億$(日本円で約3兆8000億円相当)に達し、これは現在の世界全体の穀類の備蓄の約1/4に相当します。また、南アジアでは現在の備蓄の3倍に相当することがわかりました。

これらの結果は、温暖化の抑制に成功しない場合、貧困層に大きな被害が発生しうること、また飢餓リスクを抑えるために相応の追加的な適応策が必要であることを意味しています。すなわち、温室効果ガス排出量を削減する緩和の努力はもちろんですが、今後顕在化してくる温暖化に備えて、国際協調等で温暖化に適応していくことの重要性を示唆しています。

3.手法

本研究では、京都大学・立命館大学・国立環境研究所・農研機構の4つの研究機関が開発するシミュレーションモデルを用いて将来予測を行いました。具体的にはAIM (Asia-Pacific Integrated Model:アジア太平洋統合評価モデル)と呼ばれる統合評価モデルとPRYSBI2と呼ばれる作物モデルを用いました。AIMは将来の人口とGDPを入力して、気候、エネルギー、経済システム、食料需給、土地利用、温室効果ガス排出量、温室効果ガス排出削減量などを出力(将来推計)するモデルです。PRYSBI2は気候条件や経済条件などを入力し潜在的作物収量を計算するモデルです。飢餓リスク人口は、作物収量の変化を通じて起こる価格変化、さらにその価格変化に対する消費者の応答から計算される食料消費量から計算しました。

(参考文献)

4.書誌情報

タイトル: Extreme climate events increase risk of global food insecurity and adaptation needs(気象の極端現象は地球規模の飢餓リスクと適応策の必要性を上昇させる)

著者: Tomoko Hasegawa, Gen Sakurai, Shinichiro Fujimori, Kiyoshi Takahashi, Yasuaki Hijioka, Toshihiko Masui

掲載誌: Nature Food

DOI: https://www.nature.com/articles/s43016-021-00335-4【外部サイトに接続します】

謝辞

本研究は:(独)環境再生保全機構環境研究総合推進費課題2-2002(世界を対象としたネットゼロ排出達成のための気候緩和策及び持続可能な開発)の支援を受けて実施されました。

<研究に関するお問い合わせ先>

京都大学大学院工学研究科 都市環境工学専攻

大気熱環境工学分野 准教授 藤森真一郎

<報道・取材に関するお問い合わせ先>

京都大学 総務部広報課国際広報室

Tel:075-753-5729 Fax:075-753-2094

E-mail:comms(末尾に@mail2.adm.kyoto-u.ac.jpをつけてください)

立命館大学 広報課

Tel:075-813-8300

E-mail:r-koho(末尾に@st.ritsumei.ac.jpをつけてください)

農研機構農業環境研究部門 研究推進室

Tel:029-838-8191又は6979 FAX:029-838-8199

E-mail:niaes_kouhou(末尾に@ml.affrc.go.jpをつけてください)

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

Tel:029-850-2308 Fax:029-850-2716

E-mail:kouhou0(末尾に@nies.go.jpをつけてください)