- 領域長あいさつ

- 研究概要

- 研究室

- 報道発表等

- 研究成果

- 刊行物

- データベース/ツール

- 関連ページ

領域長あいさつ

生物多様性領域長 玉置 雅紀

生物多様性は、私たちの生活や経済活動に不可欠な基盤です。そのため、人間活動による生物多様性の劣化は、私たちの生活の質や経済にも大きな影響を及ぼします。国内外で、生物多様性の保全と持続的利用に関する取り組みが重要視されています。特に、昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択、政府間科学-政策プラットフォームの立ち上げなど、国際的な枠組みが整えられています。

生物多様性の保全と持続的利用を実現するためには、社会の変革が必要です。このような社会変革を実現するためには、地域社会や国際社会での具体的な取り組みが不可欠です。地域社会での保全活動や研究は、生物多様性の保全と持続的利用の両立を目指す重要な一翼を担っています。

生物多様性領域では、生物多様性の保全と持続的利用に向け、地球上の多様な生物や生態系を対象とした研究を推進しています。これらの取り組みを通じて、自然共生社会の構築に貢献すると同時に、地域社会や国際社会での具体的な保全活動に貢献します。

研究概要

生物多様性の保全と持続的利用の両立の実現に貢献

生生物多様性は、私たちの生活や経済活動に不可欠な基盤です。そのため、人間活動による生物多様性の劣化は、私たちの生活の質や経済にも大きな影響を及ぼします。国内外で、生物多様性の保全と持続的利用に関する取り組みが重要視されています。特に、昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択、政府間科学-政策プラットフォームの立ち上げなど、国際的な枠組みが整えられています。

生物多様性の保全と持続的利用を実現するためには、社会の変革が必要です。このような社会変革を実現するためには、地域社会や国際社会での具体的な取り組みが不可欠です。地域社会での保全活動や研究は、生物多様性の保全と持続的利用の両立を目指す重要な一翼を担っています。

生物多様性領域では、生物多様性の保全と持続的利用に向け、地球上の多様な生物や生態系を対象とした研究を推進しています。これらの取り組みを通じて、自然共生社会の構築に貢献すると同時に、地域社会や国際社会での具体的な保全活動に貢献します。

先見的・先端的な基礎研究

- 生物多様性と生態系の空間解析

- 生物多様性と生態系の変動の解析

- 生態系の構造や機能の解析

政策対応研究

- 生物多様性連携研究拠点(生物多様性評価連携研究グループ含む)

- 琵琶湖流域の在来魚の繁殖・生息調査

知的研究基盤整備

- 環境ゲノム科学研究推進事業

- 環境微生物及び絶滅危惧藻類の収集・系統保存・提供

- 絶滅のおそれのある野生動物種を対象とする遺伝資源保存

- 湖沼長期モニタリングと国内外観測ネットワークへの貢献

- 生物多様性・生態系情報基盤整備

関連する戦略的研究プログラム

自然共生研究プログラム

- 人口減少社会における持続可能な生態系管理戦略に関する研究

- 生物多様性および人間社会を脅かす生態学的リスク要因の管理に関する研究

- 環境変動に対する生物・生態系の応答・順化・適応とレジリエンスに関する研究

- 生態系の機能を活用した問題解決に関する研究

- 生物多様性の保全と利用の両立および行動変容に向けた統合的研究

研究室

研究室

- 生物多様性評価・予測研究室生物多様性の評価・予測手法の開発に関する研究ならびに保全手法に関する研究

- 生態リスク評価・対策研究室生物多様性・生態系を脅かすリスクの評価および対策手法の開発に係る研究

- 環境ストレス機構研究室気候変動、汚染物質等の環境ストレスが生物の機能や遺伝子等に及ぼす影響を評価し、生物の適応機構を解明する研究

- 生態系機能評価研究室生態系の構造と機能の評価ならびにそれらの保全手法に関する研究

- 生物多様性保全計画研究室生物多様性と生態系サービスの評価に基づく保全計画立案に関する研究

- 生物多様性資源保全研究推進室生物多様性や生態系の保全に資する生物資源の系統保存やモニタリングに関する事業ならびにそれらに係る研究

- 環境ゲノム研究推進室生物多様性や生態系の保全に資する遺伝子情報の取得・解析に関する事業ならびにそれらに係る研究

報道発表等

報道発表

-

2025年12月9日水田を利用するサギ類が福島第一原発事故後の避難指示による耕作放棄で減少 —車載カメラ×統計モデルで効率的な生物多様性指標モニタリング—国立環境研究所の研究チームは、車載カメラでの動画撮影と統計モデルを組み合わせることで、効率的に広範囲にわたって大型動物の個体数を推定する手法を開発しました。その手法を福島第一原発事故後の避難指示区域とその周辺の水田で撮影された動画中のサギ類に適用したところ、避難指示区域内では、水田を利用するサギ類が区域外に比べて顕著に少ないことを示しました。

2025年12月9日水田を利用するサギ類が福島第一原発事故後の避難指示による耕作放棄で減少 —車載カメラ×統計モデルで効率的な生物多様性指標モニタリング—国立環境研究所の研究チームは、車載カメラでの動画撮影と統計モデルを組み合わせることで、効率的に広範囲にわたって大型動物の個体数を推定する手法を開発しました。その手法を福島第一原発事故後の避難指示区域とその周辺の水田で撮影された動画中のサギ類に適用したところ、避難指示区域内では、水田を利用するサギ類が区域外に比べて顕著に少ないことを示しました。

-

2025年11月13日ウイルス認識センサーの応答がイエネコとイリオモテヤマネコで類似 —イリオモテヤマネコも鳥インフルエンザ等感染症で重篤化の可能性—イリオモテヤマネコは、絶滅が危惧される我が国の固有亜種(注1)です。現在の個体数はおよそ100頭と推定されており、今後さらに減少する要因として懸念されるのが「感染症」です。すでにイエネコで致死性が高いことが確認されている感染症が、近縁であるイリオモテヤマネコでも発症・重症化する可能性があると指摘されています。

2025年11月13日ウイルス認識センサーの応答がイエネコとイリオモテヤマネコで類似 —イリオモテヤマネコも鳥インフルエンザ等感染症で重篤化の可能性—イリオモテヤマネコは、絶滅が危惧される我が国の固有亜種(注1)です。現在の個体数はおよそ100頭と推定されており、今後さらに減少する要因として懸念されるのが「感染症」です。すでにイエネコで致死性が高いことが確認されている感染症が、近縁であるイリオモテヤマネコでも発症・重症化する可能性があると指摘されています。

-

2025年8月25日セミの大合唱から個別種を識別するAIを開発 —AIと音響シミュレーションで生物多様性モニタリングを効率化—国立環境研究所の岡本遼太郎研究員らが、AIと音響シミュレーションを使ってセミの鳴き声から種を自動識別する技術を開発しました。

2025年8月25日セミの大合唱から個別種を識別するAIを開発 —AIと音響シミュレーションで生物多様性モニタリングを効率化—国立環境研究所の岡本遼太郎研究員らが、AIと音響シミュレーションを使ってセミの鳴き声から種を自動識別する技術を開発しました。

お知らせ・更新情報

-

2016年8月1日霞ヶ浦データベースをリニューアルしました

2016年8月1日霞ヶ浦データベースをリニューアルしました

-

2016年7月21日日本の有藻性イシサンゴ類~種子島編~Databaseを公開しました

2016年7月21日日本の有藻性イシサンゴ類~種子島編~Databaseを公開しました

-

2015年12月11日生物多様性ウェブマッピングシステム(BioWM)を公開しました

2015年12月11日生物多様性ウェブマッピングシステム(BioWM)を公開しました

-

2015年6月30日有藻性イシサンゴ類の同定ガイド「日本の有藻性イシサンゴ類 ~種子島編~」を公開しました

2015年6月30日有藻性イシサンゴ類の同定ガイド「日本の有藻性イシサンゴ類 ~種子島編~」を公開しました

-

2014年9月10日生物・生態系環境研究センター:発表論文の概要紹介2014年版を公開

2014年9月10日生物・生態系環境研究センター:発表論文の概要紹介2014年版を公開

刊行物

環境儀

-

ユスリカからのメッセージ-顕微鏡下で識別する環境情報環境儀 No.84研究者:上野 隆平

ユスリカからのメッセージ-顕微鏡下で識別する環境情報環境儀 No.84研究者:上野 隆平

-

人が去ったそのあとに 人口減少下における里山の生態系変化とその管理に関する研究環境儀 No.82研究者:深澤圭太

人が去ったそのあとに 人口減少下における里山の生態系変化とその管理に関する研究環境儀 No.82研究者:深澤圭太

-

GMOアンダーザブリッジ 除草剤耐性ナタネの生物多様性影響調査環境儀 No.75研究者:青野光子、中嶋 信美

GMOアンダーザブリッジ 除草剤耐性ナタネの生物多様性影響調査環境儀 No.75研究者:青野光子、中嶋 信美

-

アオコの実像 シアノバクテリアの遺伝子解析からわかること環境儀 No.73研究者:冨岡典子、山口晴代

アオコの実像 シアノバクテリアの遺伝子解析からわかること環境儀 No.73研究者:冨岡典子、山口晴代

-

うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72研究者:河地正伸、越川海、山本裕史

うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72研究者:河地正伸、越川海、山本裕史

-

遺伝子から植物のストレスにせまる─オゾンに対する植物の応答機構の解明─環境儀 No.67研究者:佐治 光、青野光子、中嶋信美、玉置雅紀

遺伝子から植物のストレスにせまる─オゾンに対する植物の応答機構の解明─環境儀 No.67研究者:佐治 光、青野光子、中嶋信美、玉置雅紀

-

「世界の屋根」から地球温暖化を探る~青海・チベット草原の炭素収支~環境儀 No.63研究者:唐 艶鴻

「世界の屋根」から地球温暖化を探る~青海・チベット草原の炭素収支~環境儀 No.63研究者:唐 艶鴻

-

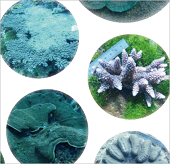

サンゴ礁の過去・現在・未来~環境変化との関わりから保全へ~環境儀 NO.53研究者:山野 博哉

サンゴ礁の過去・現在・未来~環境変化との関わりから保全へ~環境儀 NO.53研究者:山野 博哉

-

藻類の系統保存 - 微細藻類と絶滅が危惧される藻類環境儀 NO.43 研究者:笠井 文絵

藻類の系統保存 - 微細藻類と絶滅が危惧される藻類環境儀 NO.43 研究者:笠井 文絵

-

科学の目で見る生物多様性 - 空の目とミクロの目環境儀 NO.37研究者:竹中 明夫/河地 正伸/小熊 宏之

科学の目で見る生物多様性 - 空の目とミクロの目環境儀 NO.37研究者:竹中 明夫/河地 正伸/小熊 宏之

-

河川生態系への人為的影響に関する評価 - よりよい流域環境を未来に残す環境儀 NO.30研究者:福島 路生/亀山 哲

河川生態系への人為的影響に関する評価 - よりよい流域環境を未来に残す環境儀 NO.30研究者:福島 路生/亀山 哲

-

外来生物による生物多様性への影響を探る環境儀 NO.18研究者:五箇 公一

外来生物による生物多様性への影響を探る環境儀 NO.18研究者:五箇 公一

-

干潟の生態系 - その機能評価と類型化環境儀 NO.15研究者:野原 精一

干潟の生態系 - その機能評価と類型化環境儀 NO.15研究者:野原 精一

-

湖沼のエコシステム - 持続可能な利用と保全をめざして - 環境儀 NO.9研究者:高村 典子

湖沼のエコシステム - 持続可能な利用と保全をめざして - 環境儀 NO.9研究者:高村 典子

-

熱帯林 - 持続可能な森林管理をめざして環境儀 NO.4研究者:奥田 敏統

熱帯林 - 持続可能な森林管理をめざして環境儀 NO.4研究者:奥田 敏統

国立環境研究所ニュース(テーマ別記事)

国立環境研究所研究プロジェクト報告(旧特別研究報告)

- 水位操作による湖沼生態系レジーム管理にむけた研究(令和2年度~令和4年度)SR-146-2024

- 海底鉱物資源開発における実用的環境影響評価技術に関する研究(令和元年度~令和3年度)SR-145-2024

- 自然共生研究プログラム(課題解決型研究プログラム)(平成28~令和2年度)SR-143-2024

-

回遊魚を指標とした森里川海のつながりと自然共生

平成29~令和元年度SR-138-2020 -

人が去ったそのあとに

~人口減少時代の国土デザインに向けた生物多様性

広域評価~ 平成28~30年度SR-136-2020 -

東南アジア熱帯林における高解像度3次元モニタリングによる 生物多様性・機能的多様性の評価手法の開発

平成28~30年度SR-135-2019 -

非侵襲MR測定を用いた化学物質のヒト発達障害への影響評価法の提案と妥当性の検討に関する研究

平成27~29年度SR-134-2019 - 生物多様性と地域経済を考慮した亜熱帯島嶼環境保全策に関する研究SR-127-2017

- 適切排水処理システムの実用的な展開に関する研究SR-125-2017

- 絶滅過程解明のための絶滅危惧種ゲノムデータベース構築SR-124-2017

-

生物多様性研究プログラム(重点研究プログラム)

平成23~27年度SR-116-2016 -

湖沼における有機物の循環と微生物生態系との相互作用に関する研究 (特別研究)

平成20~23年度SR-103-2012 -

アジア自然共生研究プログラム(終了報告)

平成18〜22年度SR-99-2011 -

環境リスク研究プログラム(終了報告)

平成18〜22年度SR-98-2011

-

湿地生態系の時空間的不均一性と生物多様性の保全に関する研究(特別研究)

平成18〜20年度SR-89-2009 -

侵入生物・組換え生物による遺伝的多様性影響評価に関する研究(特別研究)

平成18〜20年度SR-88-2009 -

アジア自然共生研究プログラム(中間報告)

平成18〜19年度SR-85-2008 -

環境リスク研究プログラム(中間報告)

平成18〜19年度SR-84-2008 -

トキシコゲノミクスを利用した環境汚染物質の健康・生物影響評価法の開発に関する研究(特別研究)

平成16〜18年度SR-77-2007 -

東アジア流域圏における生態系機能のモデル化と持続可能な環境管理プロジェクト(終了報告)

平成13〜17年度SR-73-2006 -

生物多様性の減少機構の解明と保全プロジェクト(終了報告)

平成13〜17年度SR-72-2006 -

湿地生態系の自然再生技術評価に関する研究(特別研究)

平成15〜17年度SR-68-2006 -

湖沼における有機炭素の物質収支および機能・影響に関する研究(特別研究)

平成13〜15年度SR-62-2004 -

生物多様性の減少機構の解明と保全プロジェクト(中間報告)

平成13〜14年度SR-57-2003 -

海域の油汚染に対する環境修復のためのバイオレメディエーション技術と生態系影響評価手法の開発

平成11〜14年度SR-53-2003 -

干潟等湿地生態系の管理に関する国際共同研究(特別研究)

平成10〜14年度SR-51-2003 -

流域環境管理に関する国際共同研究(重点共同研究)

平成8〜12年度SR-44-2001 - 富栄養湖沼群の生物群集の変化と生態系管理に関する研究(開発途上国環境技術共同研究) 平成7〜11年度SR-38-2001

-

湖沼環境指標の開発と新たな湖沼環境問題の解明に関する研究

平成4〜8年度SR-24-'98 -

湿原の環境変化に伴う生物群集の変遷と生態系の安定化維持機構に関する研究

平成3〜7年度SR-22-'97 -

環境保全のためのバイオテクノロジ−の活用とその環境影響評価に関する研究

平成3〜7年度SR-21-'97 -

水環境における化学物質の長期暴露による相乗的生態系影響に関する研究

平成元〜5年度SR-19-'95 -

バイオテクノロジーによる大気環境指標植物の開発に関する研究

昭和61年度〜平成2年度SR-8-'92 -

水界生態系に及ぼす有害汚染物質の影響評価に関する研究

昭和60〜63年度SR-4-'90 -

バックグラウンド地域における環境汚染物質の長期モニタリング手法の研究

昭和59〜63年度SR-3-'89

国立環境研究所研究報告

- ため池の評価と保全への取り組みR-183-2004

- NIES-Collection LIST OF STRAINS Seventh Edition 2004 Microalgae and Protozoa(独立行政法人国立環境研究所微生物系統保存施設保存株リスト 第7版 2004) R-182-2004

- 福井県敦賀市 中池見湿地総合学術調査報告R-176-2003

- Global Taxonomy Initiative in Asia(アジアにおける世界分類学イニシアティブ) R-175-2003

- To the interoperable "Catalog of Life" with partners-Species 2000 Asia Oceania-Proceedings of 2nd International Workshop of Species 2000- (地球生物種カタログをめざして−第2回Species 2000 国際ワークショッププロシーディングス−) R-171-2002

- 十和田湖の生態系管理に向けて II R-167-2001

- 亜熱帯域島嶼の生態系の保全-亜熱帯域島嶼の生態系保全手法の開発に関する基礎研究-(平成9年〜11年度)報告書 R-158-2001

- 湖沼環境の変遷と保全に向けた展望R-153-2000

- NIES-Collection LIST OF STRAINS SIXTH EDITION 2000 MICROALGAE AND PROTOZOA(NIESコレクション 保存株リスト第6版 2000年 微細藻類と原生動物)R-152-2000

- 十和田湖の生態系管理に向けて R-146-'99

- 宮床湿原の生態系構造R-134-'95

-

バックグラウンド地域における環境汚染物質の長期モニタリング手法の研究(III)

−摩周湖における水試料の代表性と底質中の汚染記録

−昭和58〜62年度 特別研究報告 R-126-'90 -

バックグラウンド地域における環境汚染物質の長期モニタリング手法の研究(II)

−離島及び山岳地における大気汚染成分濃度とその変動

−昭和58〜62年度 特別研究報告R-123-'89

データベース/ツール

-

霞ヶ浦データベース当研究所の発足以来、約40年間継続している霞ヶ浦長期モニタリング研究で蓄積されてきた水質および生物の観測データを提供

霞ヶ浦データベース当研究所の発足以来、約40年間継続している霞ヶ浦長期モニタリング研究で蓄積されてきた水質および生物の観測データを提供

-

摩周湖長期モニタリング-摩周湖データベース高い透明度で知られる摩周湖で長年実施しているモニタリング調査の概要、観測結果、観測データ、関連文献情報を提供するデータベース

摩周湖長期モニタリング-摩周湖データベース高い透明度で知られる摩周湖で長年実施しているモニタリング調査の概要、観測結果、観測データ、関連文献情報を提供するデータベース

-

侵入生物データベース日本国内で在来生物・生態系への悪影響が懸念されている外来種について、生態学的情報を体系的に整理して提供するデータベース

侵入生物データベース日本国内で在来生物・生態系への悪影響が懸念されている外来種について、生態学的情報を体系的に整理して提供するデータベース

-

ため池の生物多様性兵庫県南部ため池群の研究で蓄積された生物多様性情報を地理情報システム(GIS)を用いて提供するシステム

ため池の生物多様性兵庫県南部ため池群の研究で蓄積された生物多様性情報を地理情報システム(GIS)を用いて提供するシステム

-

野生動物遺伝資源データベース国立環境研究所の環境試料タイムカプセル棟および京都大学野生動物研究センターで保存している野生動物の細胞・組織・DNAのリストをデータベース化した検索システム

野生動物遺伝資源データベース国立環境研究所の環境試料タイムカプセル棟および京都大学野生動物研究センターで保存している野生動物の細胞・組織・DNAのリストをデータベース化した検索システム

-

絶滅危惧種サンプルデータベース:藻類微生物系統保存施設で保有している絶滅危惧藻類の保存株を検索できるシステム

絶滅危惧種サンプルデータベース:藻類微生物系統保存施設で保有している絶滅危惧藻類の保存株を検索できるシステム

-

微生物系統保存施設-保存株データベース微生物系統保存施設で維持されている保存株の基本的な株情報、文献情報、細胞のイメージデータ等

微生物系統保存施設-保存株データベース微生物系統保存施設で維持されている保存株の基本的な株情報、文献情報、細胞のイメージデータ等

-

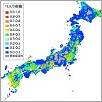

鳥インフルエンザ侵入リスクマップ海外から鳥インフルエンザウイルスが侵入するリスクの高い国内地域を予測するマップ(行政機関対象)

鳥インフルエンザ侵入リスクマップ海外から鳥インフルエンザウイルスが侵入するリスクの高い国内地域を予測するマップ(行政機関対象)

-

日本全国標準土地利用メッシュデータ1988年から1998年にかけて行われた第4,5回環境省自然環境保全基礎調査の植生調査データの集約と標準化を行い、全国スケールで利用可能な土地利用データとして公開

日本全国標準土地利用メッシュデータ1988年から1998年にかけて行われた第4,5回環境省自然環境保全基礎調査の植生調査データの集約と標準化を行い、全国スケールで利用可能な土地利用データとして公開

-

日本全国さとやま指数メッシュデータ「日本全国標準土地利用メッシュデータ」を用いて、土地利用のモザイク性の観点から農業ランドスケープにおける生物多様性を評価する「さとやま指数」を日本全国を対象に算出したもの

日本全国さとやま指数メッシュデータ「日本全国標準土地利用メッシュデータ」を用いて、土地利用のモザイク性の観点から農業ランドスケープにおける生物多様性を評価する「さとやま指数」を日本全国を対象に算出したもの

-

ユスリカ標本DNAデータベースユスリカDNAバーコーディングのために収集された標本のDNAバーコード、分類群情報、採集地情報等を格納したデータベース検索システム

ユスリカ標本DNAデータベースユスリカDNAバーコーディングのために収集された標本のDNAバーコード、分類群情報、採集地情報等を格納したデータベース検索システム

-

熱帯・亜熱帯沿岸生態系データベース(TroCEP)世界のマングローブの分布図およびマングローブの構成植物種リストをはじめ、熱帯・亜熱帯沿岸生態系の基礎情報を集約したサイト

熱帯・亜熱帯沿岸生態系データベース(TroCEP)世界のマングローブの分布図およびマングローブの構成植物種リストをはじめ、熱帯・亜熱帯沿岸生態系の基礎情報を集約したサイト

-

生物多様性ウェブマッピングシステム(BioWM)GBIFに登録されたオカレンスデータ(観察記録、採集記録など)を抽出してマッピングするシステム、国立環境研究所の研究データをマッピングするシステムを提供

生物多様性ウェブマッピングシステム(BioWM)GBIFに登録されたオカレンスデータ(観察記録、採集記録など)を抽出してマッピングするシステム、国立環境研究所の研究データをマッピングするシステムを提供

-

日本の有藻性イシサンゴ類~種子島編~Database「日本の有藻性イシサンゴ類~種子島編~」(2015年発行)の目録に掲載された情報および画像を検索するシステム

日本の有藻性イシサンゴ類~種子島編~Database「日本の有藻性イシサンゴ類~種子島編~」(2015年発行)の目録に掲載された情報および画像を検索するシステム

-

野鳥のこえからわかること福島県東部において実施中の鳥類モニタリングの手法・成果、モニタリングのデータを地図上で可視化するツール、市民参加型イベントバードデータチャレンジ等の情報を提供

野鳥のこえからわかること福島県東部において実施中の鳥類モニタリングの手法・成果、モニタリングのデータを地図上で可視化するツール、市民参加型イベントバードデータチャレンジ等の情報を提供

-

とりトレクイズ形式でトレーニングしながら野鳥の鳴き声を覚えるためのツールです。

とりトレクイズ形式でトレーニングしながら野鳥の鳴き声を覚えるためのツールです。

「野鳥のこえからわかること」の傘下にあります。

-

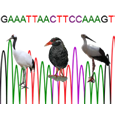

ゲノムデータベース国立環境研究所の環境ゲノム科学研究推進事業の成果として絶滅危惧種を中心に全ゲノムのドラフト配列(FASTA形式)を公開

ゲノムデータベース国立環境研究所の環境ゲノム科学研究推進事業の成果として絶滅危惧種を中心に全ゲノムのドラフト配列(FASTA形式)を公開

-

コイ目線のびわ湖映像アーカイブス琵琶湖を自由に泳ぎ回るコイの背中に動物搭載型のビデオカメラをとりつけて撮影した、「コイ目線の」琵琶湖の水中映像を紹介しています。

コイ目線のびわ湖映像アーカイブス琵琶湖を自由に泳ぎ回るコイの背中に動物搭載型のビデオカメラをとりつけて撮影した、「コイ目線の」琵琶湖の水中映像を紹介しています。

-

小笠原標本DNAデータベース小笠原諸島で採集した生物標本の分類情報とDNAバーコードをデータベース化し、FASTA形式のDNA塩基配列およびオカレンスデータを提供しています。

小笠原標本DNAデータベース小笠原諸島で採集した生物標本の分類情報とDNAバーコードをデータベース化し、FASTA形式のDNA塩基配列およびオカレンスデータを提供しています。

-

社会・生態系システムの統合化による自然資本・生態系サービスの予測評価(PANCES)環境研究総合推進費(S-15)「社会・生態システムの統合化による自然資本・生態系サービスの予測評価」による研究の概要、成果(データベース検索システム、Web GIS等)およびポリシーブリーフを公開

社会・生態系システムの統合化による自然資本・生態系サービスの予測評価(PANCES)環境研究総合推進費(S-15)「社会・生態システムの統合化による自然資本・生態系サービスの予測評価」による研究の概要、成果(データベース検索システム、Web GIS等)およびポリシーブリーフを公開

この組織の関連情報・記事

(最新5件)

-

2025年12月12日

動画:2024-2025年に話題になったニュースや最新の研究成果を研究者みずから紹介するミニ講演会「すごいぞ!生物ニュース2025」。6本のアーカイブ動画を公開しました【国環研公式YouTubeチャンネル】

動画:2024-2025年に話題になったニュースや最新の研究成果を研究者みずから紹介するミニ講演会「すごいぞ!生物ニュース2025」。6本のアーカイブ動画を公開しました【国環研公式YouTubeチャンネル】

-

2025年12月9日

水田を利用するサギ類が福島第一原発事故後の避難指示による耕作放棄で減少

水田を利用するサギ類が福島第一原発事故後の避難指示による耕作放棄で減少

—車載カメラ×統計モデルで効率的な生物多様性指標モニタリング—(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配布) -

2025年11月27日

受賞のお知らせ~

受賞のお知らせ~

馬渕 浩司 室長が日本魚類学会より日本魚類学会論文賞を受賞 -

2025年11月13日

ウイルス認識センサーの応答がイエネコとイリオモテヤマネコで類似

ウイルス認識センサーの応答がイエネコとイリオモテヤマネコで類似

—イリオモテヤマネコも鳥インフルエンザ等感染症で重篤化の可能性—(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ、沖縄県政記者クラブ、福岡市政記者クラブ、福岡金融経済記者クラブ、岩手県政記者クラブ、岩手県庁教育記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、同時配付) -

2025年11月7日

受賞のお知らせ~

受賞のお知らせ~

馬渕 浩司 室長がIchthy編集委員会よりIchthy論文賞を受賞