世界全域の2050年脱炭素シナリオの飢餓リスクの要因分解—森林が貯蔵する炭素に対する価格付けが食料安全保障のリスクになりうる—

(京都大学記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、草津市政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

| 2022年2月24日(木) 国立大学法人 京都大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻 准教授 藤森 真一郎 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター 社会科学領域 研究員 Wenchao Wu (呉 文超) 立命館大学 理工学部 環境都市工学科 准教授 長谷川 知子 国立研究開発法人国立環境研究所 社会システム領域 副領域長 高橋 潔 |

|

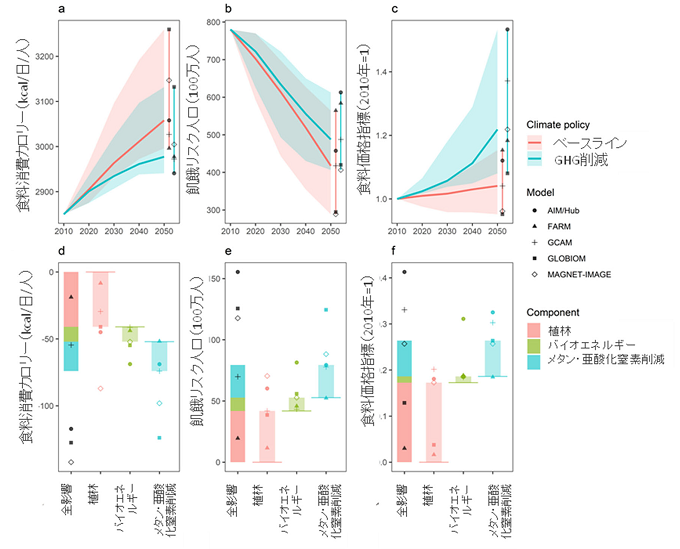

京都大学大学院工学研究科の藤森准教授、国際農林水産業研究センターのWu研究員、立命館大学の長谷川准教授、国立環境研究所の高橋副領域長らの国際共同研究チームは農業・土地利用分野で実施されうる気候変動対策による、国際農業市場及び食料安全保障への影響を分析し、この度Nature FoodのArticleとして掲載されることになりました。 現在、脱炭素化は社会のあらゆる部門で求められるようになりました。将来の気候変動は極端な気象現象の頻度、強度、および空間的広がりを増大させると予想され、食料生産や農業分野にとって大きな懸念事項となっていますが、温室効果ガス削減も様々なリスクがあると考えられています。既往研究では、農業・土地利用分野の脱炭素戦略により食料価格が高騰し、食料安全保障に及ぼす潜在的な悪影響が指摘されてきましたが、主要な三つ(①メタン・亜酸化窒素削減費用の増加、②バイオエネルギー作物の生産拡大、③大規模植林)のうちどれが大きな影響力を持っているか明らかにされてきませんでした。今回、6つの世界農業経済モデルを使用して、これらの3つの要因が、脱炭素シナリオの下で農業市場および食料安全保障の状況をどの程度変化させるかを示しました。結果は、温室効果ガス削減対策を取らず気候変動対策を考慮していないことを想定した場合(ベースラインという)と比較して3つの要因全てを取り入れた場合では、2050年では国際食料価格は27%増加し、飢餓リスクに直面する人口もベースラインでの約4億1000万人からさらに1億1000万人増える可能性が示されました。そして、3つの要因のうち、大規模植林が大きな影響を与える可能性があることがわかりました。内訳をみると、追加的な飢餓リスク人口1億1000万人の発生要因は、約50%が大規模植林、33%がメタン・亜酸化窒素削減、14%がバイオエネルギー作物の生産拡大によるものと推計されました。これは、農業・土地利用部門で適切な脱炭素に向けた政策が必要であることを示唆しています。本研究成果は、2022年2月25日に、国際学術誌「Nature Food」のオンライン版に掲載されます。 |

1.背景

現在気候変動が起こっていることは疑いなく、またその影響は洪水、熱波、森林火災など様々な自然現象で顕著に表れており、人為起源の温室効果ガスの排出がこれらの事象に大きく寄与しているとされています。気候変動による農業への影響について見ると、これまでの研究で、気候変動が様々な形で農業収量に悪影響を及ぼすことが明らかとなってきました1, 2, 3。京都大学、国際農林水産業研究センター、国立環境研究所、立命館大学の共同研究グループでも継続的にそれらを明らかにする研究を実施してきました。こういった現状に対して、日本をはじめ、世界各国が政策目標としてカーボンニュートラルを掲げており、脱炭素へ向けた温室効果ガス排出削減は喫緊の社会的課題となっています。しかし、温室効果ガス削減には様々なリスクもあると考えられており、これらは移行リスクと呼ばれています。例えば、脱炭素施策としての再エネの大量導入による電力価格の上昇等はエネルギー分野に関連してすでに指摘されている移行リスクの一つで、それらに対応する施策を検討することは大事ですし、多くの電力を必要とする製造業やエネルギー部門だけでなく金融部門も含めた全部門で対応が求められます。

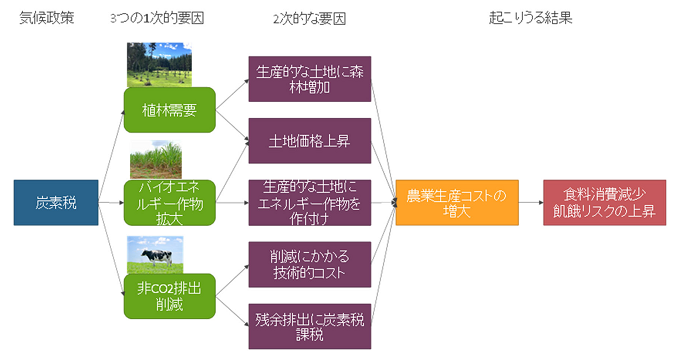

農業・土地利用分野の移行リスクに目を向けると、脱炭素戦略により食料価格が高騰し、食料安全保障に潜在的な悪影響が及ぶ可能性がこれまで指摘されてきました。その主たる要因は以下の三つが考えられています。すなわち、①メタン・亜酸化窒素削減にかかる費用の増加、②バイオエネルギー作物の生産拡大による土地競合の激化、③森林地が蓄積する炭素の価値※が高くなることで大規模植林の需要が高まり、その結果としての農地の縮小と食料価格の高騰、です。これらは異なるメカニズムを通じて農業市場へ影響を与えうると考えられますが(図1)、これら3つの要因のうち、どれがどの程度将来の農産物価格、食料安全保障に影響を与えうるのかは未解明でした。

そこで本研究では、同分野で国際的に著名な日本・欧米の6つの研究機関・大学からなる国際共同研究チームを構成し、複数の世界農業経済モデルを使用して、2050年までの脱炭素シナリオの下でこれらの3つの要因が食料安全保障と農業市場へ及ぼす影響を推計、分析しました。

※森林地の炭素価値:森林にはCO2を吸収する機能があることから、CO2排出量削減のためには森林地が増えることが望ましい。そこで、森林地に蓄積された炭素に価格付けをすると、土地の所有者にとっては、大規模植林で自分の土地を森林地に変えれば、より高価値の土地を所有できることになる。

2.結果とその解釈

結果の要約を以下にまとめます(図2)。

従来は負の排出を実現するためのバイオエネルギーの拡大が食料安全保障上の懸念として議論されてきました。しかし、それ以外の要因、すなわち森林地への高い炭素価格付けによる大規模植林の影響の方が大きいことがわかりました。

ただし、本研究では、いずれの排出削減対策も世界一律の炭素価格(炭素税)を想定することで表現しているため、それが現実的ではない可能性にも留意する必要があります。例えば、森林に存在する炭素ストックに炭素税が課税されると仮定することで植林や森林保護が表現されています。これにより、土地の潜在的な価値が大きく上昇し、農業生産費用が高まり、食料価格が上がるというのがモデルの推計になります。本当にそのような措置が取られるかは精査が必要です。一方で、森林が蓄えている炭素に適切な価値を付けないと、バイオエネルギー作物が大規模に森林を侵食しうるということが先行研究で指摘されており4、こういったことも考慮する必要があります。また、メタンや亜酸化窒素に対しても二酸化炭素と同等に炭素税が課税されるとしていますが、化石燃料由来の二酸化炭素と違い、これらの排出量の計測は容易ではありません。こういったモデル上の仮定がどこまで現実的であるか、という点については注意が必要です。

3.今後の展望

本研究は、農業・食料安全保障分野は、気候変動の影響3と温室効果ガス削減策の両方が複雑に絡み合う分野で、これらのそれぞれの要因を正しく理解し、対策を取っていくことが重要であるということを示唆しており、今後も継続的な研究が必要であると考えられます。例えば、植林の費用と植林による温室効果ガスの削減が見込まれる量の推計方法などは、今後の重要な研究課題の一つと考えられます。

4.手法

本研究では、国際的な農業モデル比較プロジェクト(AgMIP: Agricultural Model Intercomparison Project)に参画する日本を含む世界の6つの研究機関のシミュレーションモデル(統合評価モデル)が提供する将来予測のデータを使用し、京都大学・立命館大学・国立環境研究所が開発した飢餓リスク推計ツールを用いて解析を実施しました。日本からは京都大学・国際農林水産業研究センター・国立環境研究所・立命館大学の研究チームがAIM (Asia-Pacific Integrated Model:アジア太平洋統合評価モデル)と呼ばれるモデルを用いて参加しました。本モデル(AIM)は将来の人口とGDPを入力して、気候、エネルギー、経済システム、食料需給、土地利用、温室効果ガス排出量、温室効果ガス排出削減量などを出力(将来推計)するモデルです。3つの農業・土地利用分野の温室効果ガス削減策は炭素税を課税することで表現しました。例えば、メタンを排出する農家は炭素税率に相当する分の罰金を払わないといけなくなり、それに見合う排出削減策を導入するということがモデル内では起こります。飢餓リスク人口は、食料価格変化、さらにその価格変化に対する消費者の応答から計算される食料消費量から計算しました。

参考文献)

5.書誌情報

タイトル: Land-based climate change mitigation measures can affect agricultural markets and food security(農業・土地利用関連の温室効果ガス削減策が農業市場や食料安全保障に与えうる影響)

著者: Shinichiro Fujimori, Wenchao Wu, Jonathan Doelman, Stefan Frank, Jordan Hristov, Page Kyle, Ronald Sands, Willem-Jan van Zeist, Petr Havlik, Ignacio Pérez Domínguez, Amarendra Sahoo, Elke Stehfest, Andrzej Tabeau, Hugo Valin, Hans van Meijl, Tomoko Hasegawa, Kiyoshi Takahashi

掲載誌: Nature Food

DOI: https://doi.org/10.1038/s43016-022-00464-4【外部サイトに接続します】

研究プロジェクトについて

本研究は:(独)環境再生保全機構環境研究総合推進費課題2-2002(世界を対象としたネットゼロ排出達成のための気候緩和策及び持続可能な開発)、1-2101(世界全域を対象とした技術・経済・社会的な実現可能性を考慮した脱炭素社会への道筋に関する研究)、JSPS科研費20K20031の支援を受けて実施されました。

研究に関するお問い合わせ先

京都大学大学院工学研究科 都市環境工学専攻

大気熱環境工学分野 准教授 藤森真一郎

報道・取材に関するお問い合わせ先

京都大学 総務部広報課国際広報室

Tel:075-753-5729 Fax:075-753-2094

E-mail:comms@(末尾に@mail2.adm.kyoto-u.ac.jpをつけてください)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 情報広報室

Tel:029-838-6708/6336

E-mail:koho-jircas(末尾に@ml.affrc.go.jpをつけてください)

立命館大学 総合企画部広報課

Tel:075-813-8300

E-mail:r-koho(末尾に@st.ritsumei.ac.jpをつけてください)

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

Tel:029-850-2308 Fax:029-850-2716

E-mail:kouhou0(末尾に@nies.go.jpをつけてください)