温暖化で高山生態系の逃げ場がなくなる恐れ

—気候変動速度(VoCC)の指標を用いて

全国各地の気候変動の影響を初めて推計—

(長野県庁 県政記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、林政記者クラブ、農政クラブ、農林記者会、京都府政記者室・クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会、農業技術クラブ同時配付)

|

令和元年11月25日(月) 長野県環境保全研究所 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 国立研究開発法人 国立環境研究所 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 |

【ポイント】

概要

長野県環境保全研究所、森林研究・整備機構 森林総合研究所、国立環境研究所、農業・食品産業技術総合研究機構の研究グループは、「気候変動の速度(velocity of climate change, VoCC)」という指標を使って、全国各地の気候変動の影響を初めて推計しました。この成果は、環境情報科学 学術研究論文集33巻に掲載されるとともに、11月27日(水曜日)に日大会館(東京都千代田区九段南4丁目8-24)で開催される2019年度環境情報科学研究発表大会で発表されます。

背景

温暖化影響が顕在化する中で、科学的な知見に基づいて、社会が対策を講じる必要があります。生態系や農業の分野では、特定の生物種や農作物に特化した予測モデルが開発されてきました。しかし、特化したモデルでは、多様なニーズに応えるのは難しいという問題があり、汎用性の高い影響予測指標が必要とされていました。

そこで、本研究では気候変動の速度(VoCC)(※1)という汎用性の高い指標を、日本全国を対象に計算しました。これは、温暖化の下で、野生動植物の生息(生育)や、農作物の栽培に適したある気候条件(気温や降水)がどのくらいの速度で移動するのかを示したものです。

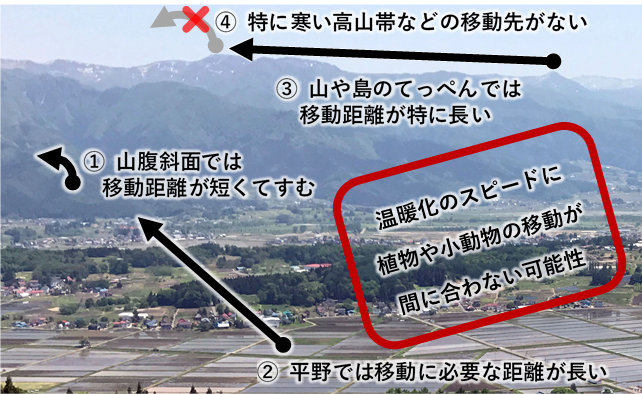

例えば、温暖化して徐々に生息環境が暑くなってきたときに、以前と同じ気温を求めて生物が移動する状況を考えます。地形に応じて、水平移動と垂直移動が考えられますが、元の場所が山腹なら、斜面を登ることで気温が下がるので、移動距離は短くてすみます(図1の①)。平野部では、ずっと北上するか、山腹斜面を見つけるまで長い距離を移動する必要があります(図1の②)。元の場所が山や島のてっぺんの場合は、温暖化してしまうと別の山や島まで移動する必要があり、移動距離は特に長くなります(図1の③)。元の場所が高山帯などの特に寒い場所なら、最悪の場合、温暖化した後の移動先は見つかりません(図1の④)。もしも温暖化による適地の移動が速すぎて野生動植物が付いていけなかったり、移動先がなかったりすると、生物が絶滅する危険性が高まります。

内容

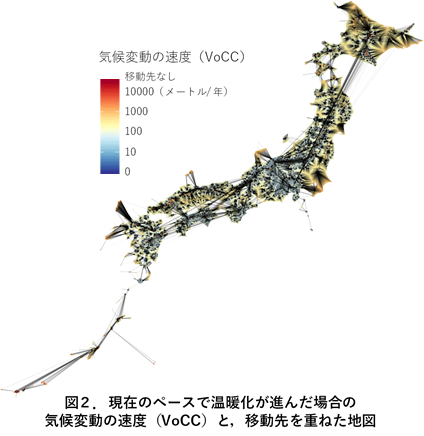

方法:そこで本研究では、約1 km四方ごとの年平均気温を、現在(1981-2010年)と将来(2076-2100年)で比べ、気候変動の速度(VoCC)を日本全国で推計しました(※2)。

結果:温暖化が現在のペースで続いた場合、気候変動の速度(VoCC)は全国平均で249 m/年になりました(図2)。この速度で移動することは、多くの樹木にとって困難です。

さらに、北海道、長野県、富山県、岐阜県、静岡県、静岡県、山梨県の高山帯では移動先が見つからない場合がありました。これらの地域では、動植物園などでの飼育・栽培や、種子などの遺伝子資源としてしか保全できない生物種が出てくる可能性があります。

都道府県ごとに集計すると、島や半島の多い沖縄県や長崎県、平野が多い千葉県で気候変動の速度(VoCC)が特に速くなりました(表1)

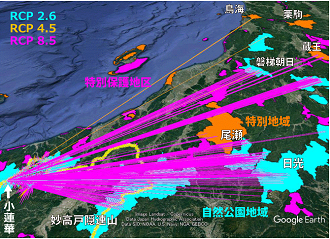

さらに本研究の成果を自治体レベルで活用していただくために、全国の都道府県・市区町村別に移動元と移動先を表示する方法を検討しました。例えば図3では、関東・東北各地の国立・国定公園の山頂部から、長野県小谷村の小蓮華山(標高2,766m)の山頂付近に移動してくる線が集中しています。こうした情報は、将来の生息(生育)適域への移動補助の検討などに有用です。

今後の展開

本研究は単純な仮定に基づいた一事例に過ぎないので、結果の解釈には注意も必要ですが、気候変動の速度(VoCC)はわかりやすい指標です。気候変動適応策の検討において、「気候変動の速度(VoCC)が生物の移動分散速度よりも速いか遅いか」「国内に移動先があるかないか」「自分の自治体が将来どのような地域と似た気候条件になるか」といった情報は有用です。生態系分野では、例えば高山帯の野生動植物の生息域外保全の研究や、その実施是非についての社会的な議論を始める必要があるでしょう。農林業分野では、自分の地域に、どこの気候条件がやってくるか、という情報があれば、品種・作物の転換や標高の高い場所への圃場の移動などの適応策やその実施時期の検討の参考になると考えられます。

本研究の成果は、A-PLAT(環境省の気候変動適応情報プラットフォーム:http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/)などを通じて、日本全国の都道府県や市区町村ごとに利用して頂けるように準備を進めます。

補注

※1 気候変動の速度(velocity of climate change: VoCC)

Loarieら (2009、 Nature 462: 1052-U111)が考案し、多くのバージョンが提案されています。基本的には、気候が空間的に変化した際に,その距離を,変化に掛かった時間で割った速度です(例えば、年平均気温15℃の場所が、100年間で100 km北上すれば1km/年)。気候変動の速度(VoCC)が遅い場所は、気候条件がより安定的で、温暖化から生物が避難する場所になる可能性もあります。

※2 本研究では、6種の気候モデルと3種の代表濃度経路シナリオ(RCP2.6、RCP4.5、RCP8.5)、どれくらいの違いまで同じ気温と見なすかについて3つの幅(0.25℃刻み、0.5℃刻み、1℃刻み)を総当たりで組み合わせた計54通りを考慮しました。本プレスリリースでは、1℃刻みの結果について説明しました。

【論文】

題目:自治体の地域気候変動適応に向けたVelocity of Climate Change (VoCC)の解析

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ceispapers/ceis33/0/ceis33_49/_article/-char/ja【外部サイトに接続します】

DOI:10.11492/ceispapers.ceis33.0_49

本研究の一部では農林水産研究情報総合センターの分散並列型クラスタシステムを利用しました。

【共同研究機関】

長野県環境保全研究所、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所、国立研究開発法人 国立環境研究所、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)

【問い合わせ先】

論文全体に関すること:

長野県環境保全研究所 自然環境部 研究員 髙野 宏平

生態系分野の気候変動適応に関すること:

森林研究・整備機構 森林総合研究所

関西支所 森林生態研究グループ 主任研究員 中尾 勝洋

農業分野の気候変動適応及び気候モデルに関すること:

農研機構 農業環境変動研究センター 上級研究員 石郷岡 康史

プロジェクト全体に関すること:

森林研究・整備機構 森林総合研究所

国際連携・気候変動研究拠点 気候変動研究室長 松井 哲哉

広報担当者:

長野県環境保全研究所 自然環境部

Tel: 026-239-1031 E-mail: kanken-shizen@pref.nagano.lg.jp

森林研究・整備機構 森林総合研究所 広報普及科広報係

Tel: 029-829-8372 E-mail: kouho@ffpri.affrc.go.jp

国立環境研究所 企画部広報室

Tel: 029-850-2308 E-mail: kouhou0@nies.go.jp

農研機構 農業環境変動研究センター 研究推進部

Tel: 029-838-8191 E-mail: niaes_kouhou@ml.affrc.go.jp