平成30年7月の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発生の将来見通し

(気象庁記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、文部科学記者会、大学記者会(東京大学)、科学記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配布)

| 報道解禁は次のとおりお願いします。 新聞 5月22日 夕刊 テレビ・ラジオ・ネット 5月22日 午後2時 |

| 令和元年5月21日(火) 気象研究所 東京大学大気海洋研究所 国立環境研究所 (一財)気象業務支援センター |

その結果、工業化以降の人為起源による温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化を考慮しなければ、昨年のような猛暑は起こりえなかったことが明らかになりました。また、工業化以降の世界の気温上昇が2度に抑えられたとしても、国内での猛暑日の発生回数は現在の1.8倍となると推定されました。

平成30年7月、日本列島は記録的な猛暑に見舞われ、同月の熱中症による死亡者数は1000人を超えました。これは、平成22年8月の765人を遥かに超えて、熱中症による月別の死亡者数としては過去最多となりました。さらに平成30年は、全国のアメダス地点における猛暑日(日最高気温が35度以上の日)の年間の延べ地点数が6000地点を超え、過去最多を記録しました。このような猛暑の事例は、地球温暖化の進行に伴って今後も増え続けると予想されます。

そこで、気象研究所、東京大学大気海洋研究所、国立環境研究所の研究チームは、多数のシミュレーション結果を用いて、地球温暖化が平成30年7月の日本列島の記録的猛暑の発生に与えた影響を推定するとともに、猛暑の発生回数の将来見通しを評価しました。

その結果、今回のような猛暑の発生確率が、地球温暖化の影響を受けている(工業化以降(用語の解説1参照)の人為起源による温室効果ガスの排出がある)平成30年7月の気候においては約20%であったのに対し、地球温暖化の影響がなかったと仮定した場合(工業化以降の人為起源による温室効果ガスの排出がないと仮定した場合)においてはほぼ0%であったと推定されました。

さらに、工業化以降の全球平均気温は現在約1度上昇していますが、今後「パリ協定」(用語の解説2参照)において世界共通の長期目標として設定された2度まで上昇したと仮定した場合、日本国内での猛暑日の年間発生回数(1年間に全アメダス地点で発生する総回数)が、現在の1.8倍となると推定されました。これは、我々が過去にほとんど経験したことのないような頻度で猛暑の発生が増加することを意味しています。

この研究成果は、令和元年5月22日発行の科学誌「Scientific Online Letters on the Atmosphere」に掲載されます。

<発表論文>

<関連情報>

本研究は、文部科学省「統合的気候モデル高度化研究プログラム」の助成を受けて実施されました。

|

問合せ先: 気象研究所 気候・環境研究部 主任研究官 今田 由紀子 電話:029-853-8644 FAX:029-853-8728 東京大学大気海洋研究所 気候システム研究系 教授 渡部 雅浩 電話:04-7136-4387 メール:hiro@aori.u-tokyo.ac.jp 国立環境研究所 地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室室長 塩竈 秀夫 電話:029-852-2252 メール:shiogama.hideo@nies.go.jp (広報担当) 気象研究所 企画室 広報担当 電話:029-853-8535 |

1.背景と経緯

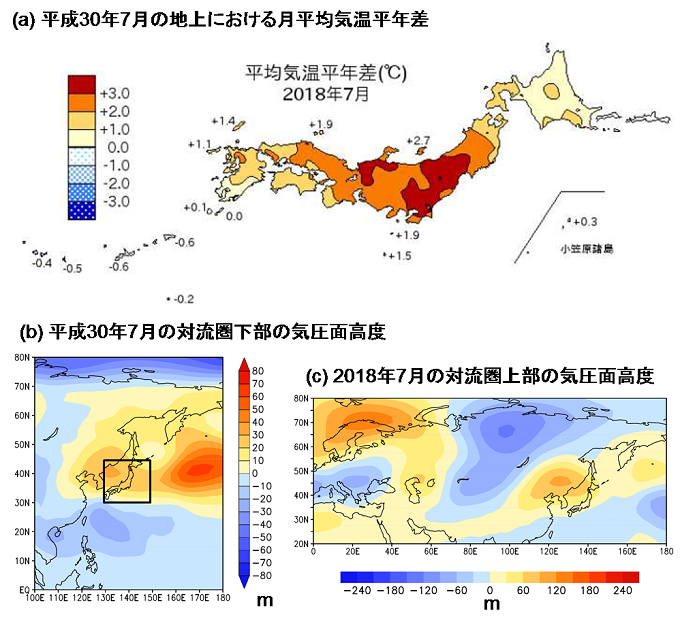

地球温暖化はもはや将来の問題ではなく、私達の生活にも影響が現れ始めています。平成30年の日本では、平成30年7月豪雨と7月の記録的な猛暑(図1a)、さらに近畿・四国地方を襲った台風第21号と、連続する気象災害が多大な被害をもたらしました。しかし、異常気象について、温暖化の影響を科学的に証明することはこれまで困難でした。なぜなら、過去に数回しか経験したことのない異常気象は観測記録が少なく、また、大気が本来持っている「揺らぎ」が偶然重なった結果発生するため、一つ一つの事例について温暖化の影響のみを分離することは不可能であったからです。しかし、近年の計算機能力の飛躍的な発展により、発生する可能性のある偶然の揺らぎを、大量の気候シミュレーションによって網羅するという画期的な方法が誕生しました。気候モデルを用いて、温暖化した気候状態と温暖化しなかった気候状態それぞれにおいて、大量の計算結果を作り出して比較する手法を「イベント・アトリビューション」と呼びます。

気象研究所、東京大学大気海洋研究所及び国立環境研究所は、世界に先駆けてこの手法を取り入れ、温暖化影響の検出・評価を目的に設計された「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)(用語の解説3参照)」(以下、気候データベースという)を用いてイベント・アトリビューションを実施し、温暖化が平成30年7月の日本の猛暑の発生に与えた影響を推定しました。さらに、気候データベースに含まれる気象研究所の地域気候モデルを用いた高解像度大規模アンサンブル計算を行い、猛暑の発生回数の将来見通しを評価しました。

2.研究の内容・意義

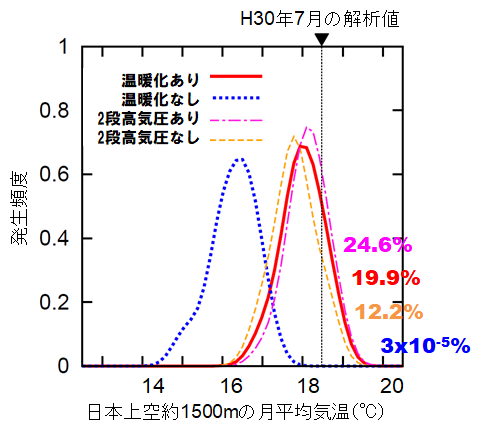

(1)気候データベースを用いて、過去の実際の(温暖化がある)気候条件と、温暖化がなかったと仮定した気候条件のそれぞれについて、日本上空の気温が平成30年7月の値を超える確率を推定しました。その結果、実際の気候条件における発生確率は19.9%であったのに対し、温暖化がなかった気候条件ではほぼ0%と推定されました(図2)。これは、温暖化がなければ平成30年7月のような猛暑は起こり得なかったことを意味します。

(2)平成30年7月の猛暑の際には、日本を覆う2段重ねの高気圧(上空のチベット高気圧と下層の太平洋高気圧)が発達していました(図1b及びc)。そこで、気候データベースを用いて、100通りの気候シミュレーションを2段重ねの高気圧が出現していたケースとそれ以外のケースに分けて猛暑の発生確率を推定しました。その結果、2段重ね高気圧(弱いものも含む)が出現している場合の猛暑の発生確率は24.6%、出現していない場合は12.2%という値が算出され(図2)、猛暑の確率は2段重ね高気圧によって少なくとも2倍になっていたと推定されました。

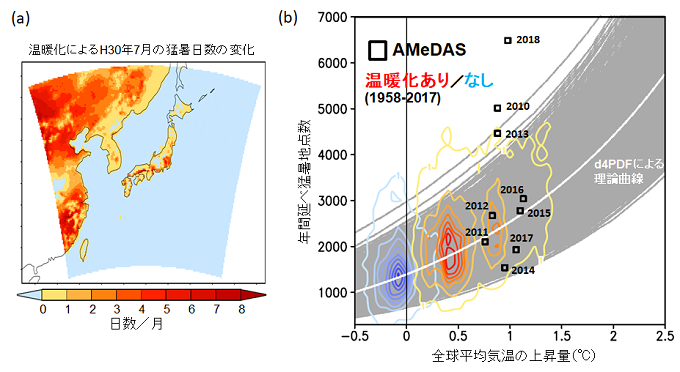

(3)気候データベースに含まれる過去67年間(1951~2017年)の気象研究所の地域気候モデルを用いた高解像度大規模アンサンブル計算をもとに、全球平均気温の上昇と日本国内の年間の延べ猛暑地点数の関係を導き出し、その関係から年間延べ猛暑地点数の将来見通しを評価しました(図3b)。その結果、平均的な年間延べ猛暑地点数は、工業化以降の全球平均気温の上昇が1.5度に抑えられたとしても3000地点以上、2度に至った際には4000地点以上と推定され、我々が過去に数回しか経験したことのないレベルにまで猛暑の発生が増加すると示唆されました。現在(工業化以降の全球平均気温の上昇が約1度)の約2500地点と比較すると、前者は現在の約1.4倍、後者は現在の約1.8倍と見積もられます。

3.今後の展望

本研究において、気候データベースを用いたイベント・アトリビューションを行うことによって、工業化以降の人為起源による温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化を考慮しなければ、昨年のような猛暑は起こりえなかったことが明らかになりました。さらに、工業化以降の全球平均気温の上昇が2度に抑えられたとしても、国内での猛暑日の年間発生回数は現在の1.8倍となると推定されました。

本研究の結果は、人為起源で排出された温室効果ガスを削減させる各国の対策(緩和策)によって、工業化以降の全球平均気温の上昇が2度に抑えられたとしても、昨年のような規模の猛暑が今よりも頻発することを示しています。このような結果を発信することは、適応策(地球温暖化による社会への影響を低減させる対策)に関する取組のより一層の推進に役立てられるとともに、地球温暖化による影響についての国民一人一人の理解が深まることが期待されます。

イベント・アトリビューションは、漠然と感じている地球温暖化の異常気象への影響を数字で示すことが可能な方法です。気象研究所は、共同研究機関と共に本研究で使用した気候データベースを毎年更新して今後も異常気象に地球温暖化がどの程度影響を与えているかについて評価を行い、その影響についての社会の理解が深まるよう、研究に取り組んでいきます。

用語の解説

1) 工業化以降 本研究では、1850年以降としています。

2) パリ協定

2015年の国連気候変動枠組条約締約国第21回会議(COP21)において採択された、温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みのことをいう。本協定において、世界共通の長期目標として、工業化以降の地球の平均気温上昇を2度より十分下方に抑えることなどが設定されました。

3) 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)

気象研究所の全球大気大循環モデル(用語の解説4参照)及び地域気候モデル(用語の解説5参照)による過去実験や非温暖化実験(用語の解説6参照)、将来予測実験などから得られた気候データが使用できます。それぞれの実験について多数の計算例(1951年1月~2018年7月の計算について100個の異なる計算例)が利用できます(ただし、令和元年5月21日時点で公開されているのは、全球大気大循環モデルの結果は2010年まで。地域気候モデルの結果は過去実験50個の計算例のみ2010年まで公開済み。地域気候モデルの非温暖化実験結果は未公開)。多数の計算例を使うことで、気温上昇の影響が小さい場合でも確実にその影響を捉えることができます。

4) 全球大気大循環モデル

気候変動予測に用いられる気候モデルのうち、緯度、経度、高度分布を持つ地球全体の大気について、その動態や温度、気圧、湿度の変化といった物理変化を扱うコンピュータ・シミュレーション・モデル。d4PDFでは、水平解像度60kmの全球大気大循環モデルを採用しています。

5) 地域気候モデル

日本周辺の大気に計算領域を絞った高解像度の気候モデル。計算領域外の大気の状態は境界条件として、全球大気大循環モデルで計算した結果から与えられます。d4PDFでは、水平解像度20kmの地域気候モデルを採用しています。

6) 過去実験・非温暖化実験

過去実験は過去(1951年以降)の気候を再現する実験。これまでの人為起源の温室効果ガスの排出による温暖化が結果に反映されます。非温暖化実験は工業化以降に人為起源の温室効果ガスが排出されなかった場合の仮想的な気候を推定する実験。これら2つの実験結果を比較することで、これまでの人為起源の温室効果ガスの排出による温暖化の影響を定量化することができます。