- 領域長あいさつ

- 研究概要

- 研究室

- 報道発表等

- 研究成果

- 刊行物

- データベース/ツール

- 関連ページ

領域長あいさつ

資源循環領域長 南齋 規介

私たちの資源循環領域では、モノの上流から下流まで、つまり、資源を採り出すところから廃棄するところまでを扱います。資源は、私たちが生活していくための活動に使われ、私たちの様々な欲求に対して価値を提供しています。天然資源のほとんどは有限なので、私たちはできるだけ少ない資源でより豊かな生活を得ることが理想です。また、資源を採り出す時に生態系に影響を与えたり、廃棄するときに環境に影響を与えたり、その他様々な環境負荷が生じる可能性があります。3Rの取組みや廃棄物等の適正な処理によりできるだけ環境負荷を少なくして、私たちの生存基盤である環境が持続的に維持されるように資源を利用していくことが望ましいといえます。このような資源の持続可能な利用により価値を得て、同時に環境負荷を十分低減できる社会が循環型社会であり、私たちの領域は将来の理想像を明確に描くこと、そこに至る道筋と方法論を提示することが役割であると考えています。また、循環型社会の形成において、将来の脱炭素社会や自然共生社会、安全が確保された社会を統合的に実現していくこと、さらには、SDGsで示されているような様々な社会課題を同時に解決していくための道筋を示していきたいと考えています。

社会をシステムとしてマクロにみる視点だけなく、日本やアジア諸国等の様々な地域や自治体、事業者、NPO/NGO、一般市民等の各主体の活動など、現場の状況にも目を向けて、現場に密着したミクロな視点での研究も大事にしていきたいと考えています。各地域や様々な主体が抱えている課題、制約条件は異なります。人々が持っている情報やリテラシー、そして価値観も異なる中で、個別解を探していくこと自体とても難しいことです。廃棄物処理施設はいまだ迷惑施設として扱われ、ましてや福島第一原発事故に伴う放射能汚染で生じた廃棄物や土壌の処理の過程では、地域社会に大きな軋轢が生じています。このようなリアルな現場に身を置いて、自分たちの目で直接見て、コミュニケーションを図ることで多くの気づきが得られます。そして、研究を通して一般化を試み、現場の方々と協働して望ましい姿の実現を目指していく、そのような地道な社会実装の取組みにも力を入れていきたいと思います。

以上、第5期の中長期計画がスタートするにあたり、資源循環領域としての意気込みを示しました。私たちの強みである、社会をシステム的に思考する力、基盤となるハードウェア技術を開発する力、環境の状態を的確に計測する力を存分に活かして、持続可能な循環型社会の形成に貢献していく所存です。

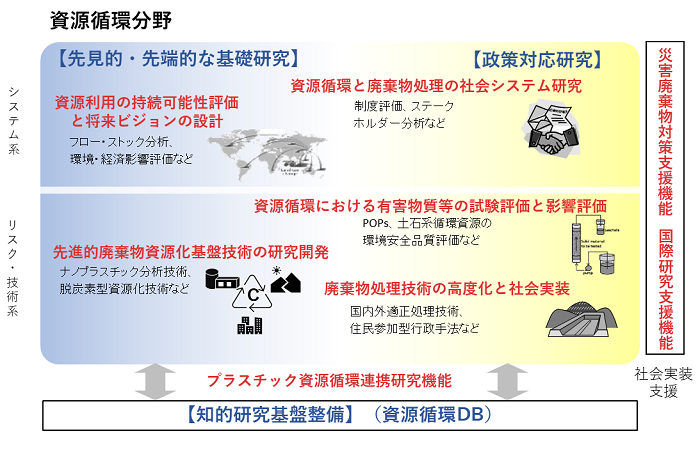

研究概要

資源から廃棄物に至るライフサイクル全体を通じた物質のフロー・ストック、循環の実態把握・影響評価、将来予測、環境負荷の低減や資源効率の向上に資する管理方策の提案等を行う調査研究を行います。

また、物質の循環的利用、廃棄物の適正な処理・処分、環境の修復・再生のための技術・システムの開発と発展途上国等への適合化のための調査研究を行います。

詳しくは資源循環領域のホームページをご覧ください。

研究室

報道発表等

報道発表・お知らせ・更新情報

-

2025年12月4日小児の尿中有機リン系殺虫剤代謝物濃度は 血中コレステロール濃度高値と関連する -有機リン系殺虫剤が肝臓の脂質代謝を変化させる可能性を示唆-東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 腎臓内科学分野の森本靖久大学院生(国立環境研究所研究生)、菊池寛昭助教、国立環境研究所 環境リスク・健康領域エコチル調査コアセンターの中山祥嗣次長らの研究チームは、米国の6~11歳の小児385名を対象に、尿中有機リン系殺虫剤(用語1)代謝物(DAP)濃度と脂質異常症(用語2)との関連を解析しました。

2025年12月4日小児の尿中有機リン系殺虫剤代謝物濃度は 血中コレステロール濃度高値と関連する -有機リン系殺虫剤が肝臓の脂質代謝を変化させる可能性を示唆-東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 腎臓内科学分野の森本靖久大学院生(国立環境研究所研究生)、菊池寛昭助教、国立環境研究所 環境リスク・健康領域エコチル調査コアセンターの中山祥嗣次長らの研究チームは、米国の6~11歳の小児385名を対象に、尿中有機リン系殺虫剤(用語1)代謝物(DAP)濃度と脂質異常症(用語2)との関連を解析しました。

-

2025年11月20日自治体における一般廃棄物処理の将来計画を支援する未来シミュレーターを公開国立環境研究所 資源循環領域の研究グループは、一般廃棄物の排出・資源化・処理状況についての現在および将来の推計データを搭載した新たなツールとして、自治体における今後の処理や施設整備の検討を支援する「一般廃棄物未来シミュレーター」(以下、「未来シミュレーター」)を公開しました。

2025年11月20日自治体における一般廃棄物処理の将来計画を支援する未来シミュレーターを公開国立環境研究所 資源循環領域の研究グループは、一般廃棄物の排出・資源化・処理状況についての現在および将来の推計データを搭載した新たなツールとして、自治体における今後の処理や施設整備の検討を支援する「一般廃棄物未来シミュレーター」(以下、「未来シミュレーター」)を公開しました。

-

2025年6月2日世界各国の鉄鋼産業はどの程度「循環型」なのか?世界各国における鉄鋼材の生産、利用、廃棄の流れを調査した結果、鉄鋼材に含まれるリサイクル材の割合は、過去20年間にわたって30%程度で停滞していることが明らかになりました。

2025年6月2日世界各国の鉄鋼産業はどの程度「循環型」なのか?世界各国における鉄鋼材の生産、利用、廃棄の流れを調査した結果、鉄鋼材に含まれるリサイクル材の割合は、過去20年間にわたって30%程度で停滞していることが明らかになりました。

-

2025年4月21日「高度物質効率化」で導く2050年カーボンニュートラル ~物質利用効率4倍、循環利用率2倍を目標に〜物質利用効率を4倍、循環利用率を2倍にすれば、革新的技術に頼らず2050年にカーボンニュートラル社会の実現が可能であることが国環研のシナリオから示されました。

2025年4月21日「高度物質効率化」で導く2050年カーボンニュートラル ~物質利用効率4倍、循環利用率2倍を目標に〜物質利用効率を4倍、循環利用率を2倍にすれば、革新的技術に頼らず2050年にカーボンニュートラル社会の実現が可能であることが国環研のシナリオから示されました。

-

2025年4月8日21世紀の暑さの中で運動部活動はできるのか? —国内842都市・時間別の予測データに基づく分析結果—国立環境研究所と早稲田大学の研究チームは、運動部活動への暑熱影響を評価。気候変動が進めば従来の活動は困難となり、対策も不十分と予測されました。

2025年4月8日21世紀の暑さの中で運動部活動はできるのか? —国内842都市・時間別の予測データに基づく分析結果—国立環境研究所と早稲田大学の研究チームは、運動部活動への暑熱影響を評価。気候変動が進めば従来の活動は困難となり、対策も不十分と予測されました。

研究成果

最新の研究成果は、各研究者の紹介ページをご覧ください。

http://www.nies.go.jp/rslist/cycle.html

刊行物

下記以外にも、ガイドラインや報告書、ポリシーブリーフなどの刊行物があります。こちらのサイトもご覧ください。

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/list.html

環境儀

-

正しいごみ管理で都市を水害から守る 熱帯アジアの都市型水害の原因と解決策環境儀 No.78研究者:石垣 智基、多島 良、久保田 利恵子

正しいごみ管理で都市を水害から守る 熱帯アジアの都市型水害の原因と解決策環境儀 No.78研究者:石垣 智基、多島 良、久保田 利恵子

-

使用済み電気製品の国際資源循環~日本とアジアで目指す E-wasteの適正管理~環境儀 NO.57研究者:寺園淳

使用済み電気製品の国際資源循環~日本とアジアで目指す E-wasteの適正管理~環境儀 NO.57研究者:寺園淳

-

有害廃棄物の処理 - アスベスト、PCB処理の一翼を担う分析研究環境儀 NO.31研究者:野馬 幸生/貴田 晶子

有害廃棄物の処理 - アスベスト、PCB処理の一翼を担う分析研究環境儀 NO.31研究者:野馬 幸生/貴田 晶子

-

21世紀の廃棄物最終処分場 - 高規格最終処分システムの研究環境儀 NO.24研究者:井上 雄三

21世紀の廃棄物最終処分場 - 高規格最終処分システムの研究環境儀 NO.24研究者:井上 雄三

-

マテリアルフロー分析 - モノの流れから循環型社会・経済を考える環境儀 NO.14研究者:森口 祐一

マテリアルフロー分析 - モノの流れから循環型社会・経済を考える環境儀 NO.14研究者:森口 祐一

-

バイオ・エコエンジニアリング - 開発途上国の水環境改善をめざして環境儀 NO.7研究者:稲森 悠平/水落 元之

バイオ・エコエンジニアリング - 開発途上国の水環境改善をめざして環境儀 NO.7研究者:稲森 悠平/水落 元之

国立環境研究所研究プロジェクト報告(旧特別研究報告)

-

資源循環研究プログラム

(課題解決型研究プログラム)(平成28~令和2年度)SR-150-2024 -

循環型社会研究プログラム(重点研究プログラム)

平成23~27年度SR-113-2016 -

汎用IT製品中金属類のライフサイクルに着目した環境排出・動態・影響に関する横断連携研究(分野横断型提案研究)

平成23~25年度SR-108-2014 -

資源作物由来液状廃棄物のコベネフィット型処理システムの開発(特別研究)

平成21~23年度SR-100-2012 -

循環型社会研究プログラム(終了報告)

平成18〜22年度SR-97-2011 -

中長期を対象とした持続可能な社会シナリオの構築に関する研究(特別研究)

平成18〜20年度SR-92-2009 -

残留性有機汚染物質の多次元分離分析法の開発に関する研究(特別研究)

平成18〜20年度SR-90-2009 -

循環型社会研究プログラム(中間報告)

平成18〜19年度SR-83-2008 -

循環型社会形成推進・廃棄物管理に関する調査・研究(終了報告)

平成13〜17年度SR-75-2006 -

有機フッ素化合物等POPs様汚染物質の発生源評価・対策並びに汚染実態解明のための基盤技術開発に関する研究(特別研究)

平成15〜17年度SR-67-2006 -

有害化学物質情報の生体内高次メモリー機能の解明とそれに基づくリスク評価手法の開発に関する研究(特別研究)

平成15〜17年度SR-66-2006 -

循環型社会形成推進・廃棄物管理に関する調査・研究(中間報告)

平成13〜14年度SR-60-2003 -

海域の油汚染に対する環境修復のためのバイオレメディエーション技術と生態系影響評価手法の開発

平成11〜14年度SR-53-2003 -

環境低負荷型・資源循環型の水環境改善システムに関する調査研究(特別研究)

平成12〜13年度SR-45-2002 -

廃棄物埋立処分における有害物質の挙動解明に関する研究(特別研究)

平成10〜12年度SR-40-2001 -

有害廃棄物のモニタリングに関する研究

平成2〜4年度SR-16-'94

データベース/ツール

-

日本の一般廃棄物データベース1970年代からの一般廃棄物処理実態調査データや広域化情報を収録

日本の一般廃棄物データベース1970年代からの一般廃棄物処理実態調査データや広域化情報を収録

-

アジア・太平洋地域における都市廃棄物管理に係るデータベース(DaMSAR)アジア・太平洋地域の開発途上国で調査されたSDG指標11.6.1に関連する都市廃棄物データを収録したデータべース

アジア・太平洋地域における都市廃棄物管理に係るデータベース(DaMSAR)アジア・太平洋地域の開発途上国で調査されたSDG指標11.6.1に関連する都市廃棄物データを収録したデータべース

-

製品使用年数データベース LiVES日本をはじめとする16の国において調査・推定された1,352の使用年数・寿命分布データを収録

製品使用年数データベース LiVES日本をはじめとする16の国において調査・推定された1,352の使用年数・寿命分布データを収録

-

災害廃棄物情報プラットフォーム災害廃棄物処理に係る情報を一括して収集することができるWebサイト

災害廃棄物情報プラットフォーム災害廃棄物処理に係る情報を一括して収集することができるWebサイト

-

物質管理方策のデータベース44の法律等から物質の取り扱いに関する829の条文を抽出し、各条文でどのような物質管理方策が適用・規定されているかを整理したデータベース

物質管理方策のデータベース44の法律等から物質の取り扱いに関する829の条文を抽出し、各条文でどのような物質管理方策が適用・規定されているかを整理したデータベース

-

プラスチックと容器包装のリサイクルデータ集廃プラスチック・リサイクルプロセスの関連情報を収集したデータ集

プラスチックと容器包装のリサイクルデータ集廃プラスチック・リサイクルプロセスの関連情報を収集したデータ集

-

海外におけるデポジット・リファンド制度の調査結果海外におけるデポジット・リファンド制度の適用状況について、各種文献より存在状況を調査・整理した結果を紹介

海外におけるデポジット・リファンド制度の調査結果海外におけるデポジット・リファンド制度の適用状況について、各種文献より存在状況を調査・整理した結果を紹介

-

固定発生源NOx, SOx, PM排出係数データベース(EF-JASS)-大気汚染物質に関するインベントリ分析のための基礎情報-わが国の固定発生源に関する窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)および粒子状物質(PM)の排出係数を収録したデータベース

固定発生源NOx, SOx, PM排出係数データベース(EF-JASS)-大気汚染物質に関するインベントリ分析のための基礎情報-わが国の固定発生源に関する窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)および粒子状物質(PM)の排出係数を収録したデータベース

-

持続可能な社会に向けた日本の状況SusBBヘッドライン指標ならびに持続可能性連環指標体系を用いて日本の状況をモニタリングした結果を掲載

持続可能な社会に向けた日本の状況SusBBヘッドライン指標ならびに持続可能性連環指標体系を用いて日本の状況をモニタリングした結果を掲載

-

産業連関表による環境負荷原単位データブック (3EID)おおよそ400に区分されたわが国の経済活動部門別に産業連関分析法の応用により、各部門における環境負荷原単位を算出したデータベース

産業連関表による環境負荷原単位データブック (3EID)おおよそ400に区分されたわが国の経済活動部門別に産業連関分析法の応用により、各部門における環境負荷原単位を算出したデータベース

-

国等が策定する持続可能な発展指標(SDI)のデータベース28の国および国際機関等が策定した持続可能な発展に関わる指標(SDI)1,848件を整理したデータベース

国等が策定する持続可能な発展指標(SDI)のデータベース28の国および国際機関等が策定した持続可能な発展に関わる指標(SDI)1,848件を整理したデータベース

-

脱炭素型ライフスタイルの選択肢ライフスタイルがもたらす気候変動への影響(カーボンフットプリント)と衣食住に関する脱炭素型ライフスタイルの選択肢によるGHG削減効果を全国・52都市・10地方・4大都市圏別に紹介するデータベース

脱炭素型ライフスタイルの選択肢ライフスタイルがもたらす気候変動への影響(カーボンフットプリント)と衣食住に関する脱炭素型ライフスタイルの選択肢によるGHG削減効果を全国・52都市・10地方・4大都市圏別に紹介するデータベース

-

NIES Global Trade of Materials世界各地域の金属資源の輸出入量、消費量、ストック量の可視化ツール

NIES Global Trade of Materials世界各地域の金属資源の輸出入量、消費量、ストック量の可視化ツール

この組織の関連情報・記事

(最新5件)

-

2025年12月15日

受賞のお知らせ~

受賞のお知らせ~

渡 卓磨 主任研究員がEnvironmental Science & TechnologyよりThe 2024 ES&T Best Paper Awardsを受賞 -

2025年12月5日

一般廃棄物データベース自治体支援ツール(未来シミュレーターを除く)に2023年度のデータを追加しました。

一般廃棄物データベース自治体支援ツール(未来シミュレーターを除く)に2023年度のデータを追加しました。

-

2025年12月4日

小児の尿中有機リン系殺虫剤代謝物濃度は血中コレステロール濃度高値と関連する

小児の尿中有機リン系殺虫剤代謝物濃度は血中コレステロール濃度高値と関連する

-有機リン系殺虫剤が肝臓の脂質代謝を変化させる可能性を示唆-

(文部科学記者会、科学記者会、本町記者会、厚生労働記者会、厚生日比谷クラブ、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会) -

2025年11月20日

自治体における一般廃棄物処理の将来計画を支援する

自治体における一般廃棄物処理の将来計画を支援する

未来シミュレーターを公開

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -

2025年11月10日

受賞のお知らせ~

受賞のお知らせ~

小井土 賢二 主任研究員らが日本エネルギー学会よりポスター発表賞を受賞