温室効果ガス排出削減策が食料安全保障に及ぼす影響の評価

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、京都大学記者クラブ同時配付)

| 平成30年7月30日(月) 国立研究開発法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター 研究員 長谷川 知子 室長 高橋 潔 特別研究員 高倉 潤也 国立大学法人京都大学 大学院工学研究科 都市環境工学専攻 准教授 藤森 真一郎 国際応用システム分析研究所 副プログラムリーダー Petr Havlik 研究員 Hugo Valin |

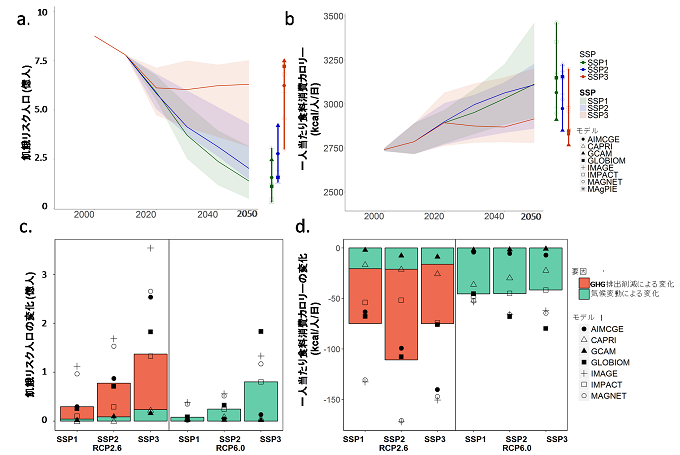

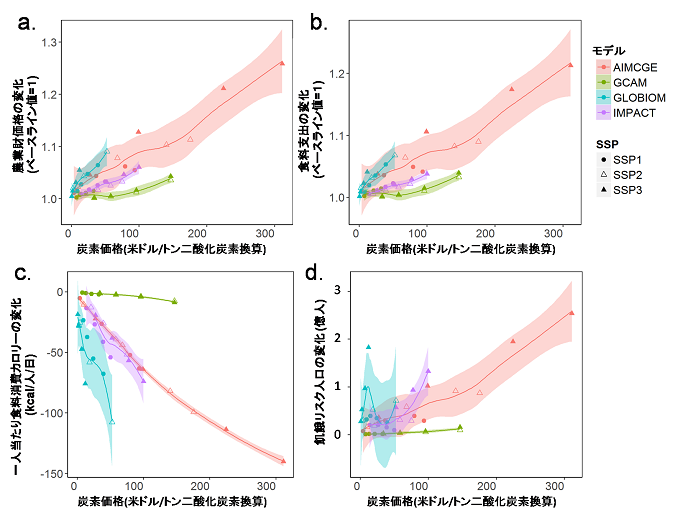

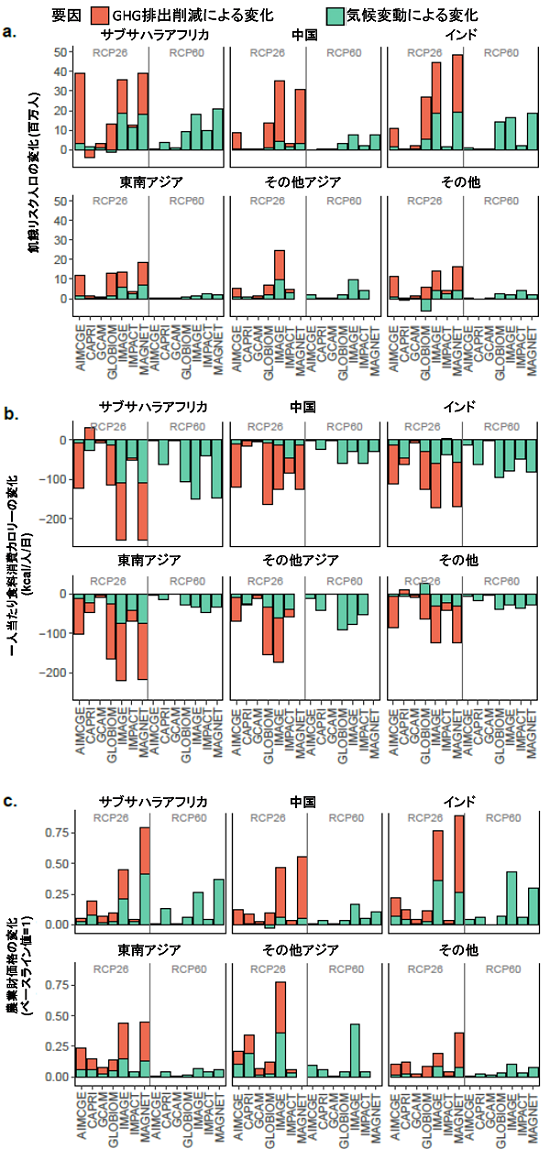

本研究は国際的なモデル比較研究として初めて、2050年までの気候変動による作物収量への影響と気候変動対策(GHG排出削減策)による農業部門への影響を飢餓リスクの観点から評価したものです。世界の8つの研究機関の世界農業経済モデルが食料価格や食料需給に関する将来予測のデータ提供を行い、国立環境研究所・京都大学の研究チームが開発してきた飢餓リスク推計ツールを用いて解析を実施しました。その結果、経済合理性のみで対策を実施した場合、2050年における食料安全保障への影響は、気候変動による作物収量変化よりもGHG排出削減策による影響の方が大きい可能性があることが分かりました。この排出削減策による影響とは、主として、排出削減に要する費用が農業部門から排出されるメタンや亜酸化窒素への課税(炭素税)により一部賄われ、結果的に食料価格上昇・一人当たり食料消費の減少・飢餓リスクの増加が生じることを意味します。この結果はGHG排出削減策の経済合理性だけでなく、飢餓リスクに直面する低所得者、GHG排出部門や地域の特性を考慮し、炭素税率を部門によって変える、直接排出を規制する、補助金を用いる、あるいは炭素税収を食料安全保障対策に充当するなど、多様な政策オプションを取る可能性を検討することが望ましいことを示唆しています。

1.背景

2015年に採択されたパリ協定は、産業革命前から今世紀末までの地球の平均気温の上昇を2℃より十分低く保つとともに、1.5℃以下に抑えるような努力をすることで合意しました。この気候変動の緩和に求められる温室効果ガス(GHG)排出の大幅な削減には、バイオエネルギーの導入や植林等の負の排出と呼ばれる大気中の炭素を吸収する対策が鍵になります。バイオエネルギーや植林は、気候変化の抑制を通じて農業や食料生産等への負の影響を軽減する一方で、有限な土地と水資源について、食料作物生産との競合をもたらすと指摘されてきました。

GHG排出削減策が食料価格や飢餓リスクに及ぼす負の影響に関しては、これまでにも単一の農業経済モデルを用いて評価された研究事例がありました。また、気候変化による収量変化が食料価格や飢餓リスクに及ぼす影響については、複数の世界農業経済モデルを用いた評価事例があります。しかしながら、複数のモデルを用いて、気候変化とGHG排出削減策の両方の影響を同時に評価した事例はこれまでにありませんでした。

上記のような課題をふまえ、本研究では、複数の世界農業経済モデルを用い、2050年までに気候変化とGHG排出削減策の両者による食料安全保障への影響を評価しました。世界の8つの研究機関の世界農業経済モデルが食料価格や食料需給に関する将来予測のデータ提供を行い、国立環境研究所・京都大学の研究チームが開発してきた飢餓リスク推計ツールを用いて解析を実施しました。

2.手法

気候変化ならびにGHG排出削減策が農作物の生産・消費や食料価格に及ぼす影響については、国際農業モデル比較プロジェクトAgMIP (Agricultural Model Inter-comparison and improvement Project)に参加する8つの統合評価モデルあるいは農業経済モデルが用いられました。国立環境研究所・京都大学の研究チームは統合評価モデルAIM (Asian-Pacific Integrated Model)の世界農業経済モデルであるAIM/CGE(Computable General Equilibrium)を用いて参加しました。統合評価モデルあるいは世界農業経済モデルは将来の人口とGDPを入力として、食料需給、土地利用変化、GHG排出量、GHG排出削減量などを出力(将来予測)するものです。各モデルが出力する一人当たり食料消費カロリー、食料価格、さらにそこから導出される飢餓リスク人口、食料支出の4指標を用いました。

モデル内でGHG排出削減策は、異なる部門(農業、土地利用、非農業部門)に由来するGHG排出に対して、経済合理性のみの観点からコストが同じ対策は世界一律で実施する、つまり世界一律の炭素税を課すことで表現しています。この炭素税は次の3つの経路で食料安全保障に影響をもたらします。第一に、農業由来のGHG排出に炭素税が課されることにより、農業財(農業部門の生産物)の価格が上昇し、生産・消費が抑制されます。第二に、農業地(農地、牧草地)の拡大に伴う土地利用変化由来のGHG排出に炭素税が課させることにより、土地の価格が上昇し、これも食料価格の上昇、食料消費の減少を招きます。第三に、化石燃料に炭素税が課されるとバイオエネルギーの需要が増加し、これもまた土地価格や食料価格の上昇、食料消費の減少につながります。

将来分析のシナリオには、まず、GHG排出削減策を取らず気候変動が加速するケース(気候変動加速ケース;図中でRCP6.0と示される)と、GHG排出削減策を取り気候変動が緩和されるケース(対策ケース;図中でRCP2.6と示される)の2種類を検討しました。この2つのケースは共に気候変動による作物収量への影響を受け、今世紀末の世界の平均気温が産業革命以前に比してそれぞれ2.7℃(RCP6.0)、1.6℃(RCP2.6)上昇するレベルに相当します(註:RCP2.6はパリ協定で言及された2℃目標(「2℃より十分低く保つ」)に整合的なGHG排出経路として解釈されることが多い)。また、RCP2.6では、GHG排出削減策を取るために、GHG排出に対して炭素税を課すことを想定します。また、この気候変動加速ケースと対策ケースに対して、3つの異なる人口やGDPといった社会経済状況の将来変化想定(図中SSP1-3で示される)で同様に解析を行い、モデル出力の頑健性(註:いずれの社会経済状況の将来想定でも同様の分析結果・解釈が得られるか)を確認しました。さらに、参照シナリオとして、気候変動緩和策を取らず仮想的に気候変動影響もないと仮定したベースラインケースを準備しました。

3.結果

本研究では、気候変動による作物収量変化とGHG排出削減策の実施に伴って生じる食料消費及び飢餓リスクへの影響を複数のモデルを用いて定量的に示し、結果として次のことが明らかになりました。

4.結果の解釈の注意点と今後の展望

謝辞

本研究は:(独)環境再生保全機構環境研究総合推進費課題2-1702(パリ協定気候目標と持続可能開発目標の同時実現に向けた気候政策の統合分析)の支援を受けて実施されました。

問い合わせ先

国立研究開発法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター

環境社会イノベーション研究室 研究員 長谷川知子

E-mail: hasegawa.tomoko(末尾に@nies.go.jpをつけてください/メールのみ応対可能です。)

京都大学大学院工学研究科 都市環境工学専攻

大気熱環境工学分野 准教授 藤森真一郎

電話:075-383-3367

E-mail: sfujimori(末尾に@athehost.env.kyoto-u.ac.jpをつけてください)