今世紀中に起こりうる気候変化由来の冷暖房需要の変化に起因する経済影響を解明(お知らせ)

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配布)

| 平成28年5月24日(火) 国立研究開発法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター 研究員 長谷川知子 研究員 藤森真一郎 主任研究員 高橋潔 主任研究員 肱岡靖明 主任研究員 増井利彦 Department of Landscape Architecture, College of Urban Science, University of Seoul, Korea Assistant Professor Chan Park |

| これまで将来の気候変動による影響が、どの程度経済に影響するかが評価されてきました。様々な分野のなか、家庭業務部門での冷暖房需要を通じた影響が大きいとの報告がされてきました。 国立研究開発法人国立環境研究所の長谷川研究員らは、温室効果ガス排出を大幅に削減するいわゆる「2℃目標」を達成するケースではどの程度の経済影響を回避することができるのかを明らかにしました。この際、最新の気候予測情報を用い、既存研究では考慮されていなかったエンドユース、すなわち、地域レベルの冷暖房機器やその費用、電源構成の違いを考慮しました。その結果、1) 対策を取らないケースでは、2100年において世界GDPの0.34%に相当する損失が生じるのに対し、「2℃目標」ケースではそれをほぼゼロにできること、さらに、2) 経済影響の主な要因は低所得国で将来の経済発展に伴って大幅なエアコン導入が進むことと、そのための冷房機器の導入費用であること、を明らかにしました。これは、低所得国への安価な冷房機器を提供することが、将来の経済影響の軽減につながることを示唆しています。本研究は、冷暖房需要変化のマクロ経済影響の観点から、パリ協定における究極的な長期的気候目標(通称2℃目標)の有効性を裏付けるものです。 本論文は、5月17日付で英国科学誌「Palgrave Communications」にて掲載されました。 |

1.背景

気候変動によって生態系・人間社会に様々な影響が出ることが懸念されている。その影響の一つとして、気温上昇により冷暖房需要が変化し(例:夏場の冷房需要が増加する)、それに伴い経済的な影響が出ることが懸念されている。気温上昇は冷房需要を増加させる一方で暖房需要を減少させ、これらは相殺しあう関係にある。また特に途上国ではエアコンを導入できるかどうかは社会経済的条件、特に所得水準に依存し、将来どの要因がどの程度強くなるかによってその影響は異なり、関連する諸条件を包括的に評価する必要がある。しかし、これまで気候変化による冷暖房需要の影響に関する研究は1990年代の古い文献、あるいは簡略化された関数に基づく推計が散発的にある程度で、既往研究の間の推計値の範囲も大きく不確実性が高かった。本研究は最新の気候モデルの出力と詳細な技術データを経済モデルに入力することで、冷暖房需要による経済影響を従来よりも高精度にかつ包括的に推計した。

2.手法

本研究では統合評価モデルAIM (Asian Pacific Integrated Model)の経済モデルであるAIM/CGEを用いた。 AIM/CGEは将来の人口やGDP、エネルギー技術の進展度合いなどの社会経済条件を入力として、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量、経済損失などを出力する。冷暖房の潜在的需要は、経済レベルと気温によって決定すると仮定している。経済レベルは途上国が経済発展することでエアコンの導入ができるようになる様相を表現している。気温は冷房を欲する基準となる温度以上もしくは暖房を欲する基準となる温度以下の温度と日数の積算である冷暖房需要度日という指標を用いて、暑さや寒さに対する人々の冷暖房の欲求を表現する。その冷暖房需要を満たすために、人々は冷暖房機器を購入する。冷暖房機器は効率に応じて5つのレベルの機器をエネルギー価格や機器の価格に応じて選択する。

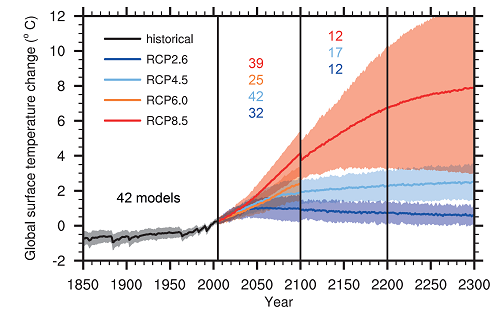

将来の人口、GDPには長期気候変動研究で一般的に用いられるShared Socioeconomic Pathways(通称SSPs; 共通社会経済シナリオ)の中庸なSSP2というシナリオを用いた (2100年において世界全体の人口は約90億人、GDPは2005年の約5倍)。将来の気候条件には4つのケースを想定した。最も気温が上昇するケースは、2100年の地球の平均気温が産業革命以前から4.5℃上昇し、これは気候変動対策を特に取らないケースに相当する。これとは逆に気候変動対策を最も強く推進し、排出量を低減させ、2100年の地球の平均気温が1.7℃上昇するケースが最も気温上昇が低いケースである。このケースはパリ協定おける究極的な長期的気候目標(通称2℃目標)に相当する。残りの二つのケースはそれらの間に位置する(図 1)。それぞれの気候条件に対して5つの気候モデルを用いた。これは気候モデルの出力には不確実性があるため、その不確実性を考慮するためである。

3.結果

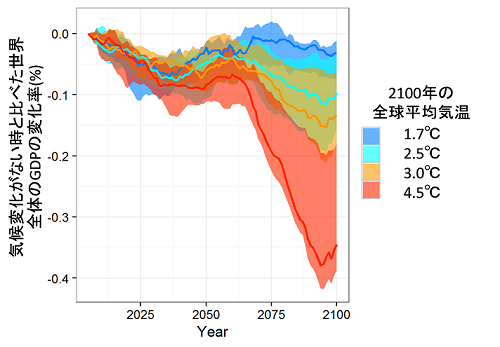

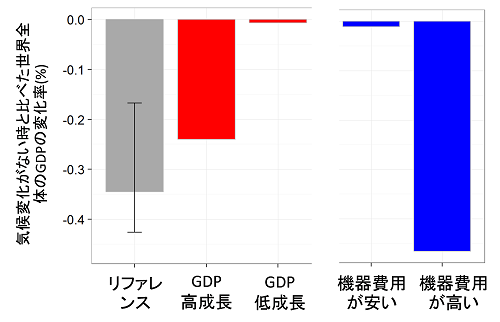

図 2に、世界全体のGDPの変化率を示す。ここでは気候条件が現在と同じである仮想的なケースと比べて気候変化がある場合にどの程度GDPが変化するかを示している。気候変動対策を特に取らないケース(図 2中では4.5℃ケース)は、2100年におけるGDPの変化率は-0.34% (−0.39% ~ -0.18%)となった。一方、気候変動対策を取り、温室効果ガス排出削減を最も強く行ったケース(図2中では1.7℃ケース)では、その影響が−0.03% (−0.07% ~ −0.01%)となり、対策をとることにより、経済へのマイナス影響が軽減できることがわかった。ただし、本推計の結果は想定する将来のGDPに強く依存することも同時に示され、経済成長率が高いほど途上国ではエアコン需要が高くなるため、気候変化に対してより大きな影響が出ることが明らかとなった(図 3左)。また、冷暖房機器の費用の想定も結果に大きな影響を与え、仮に機器費用が安い場合は気候変化の影響は小さくなることが分かった(図 3右)。

以上のように本研究では、温室効果ガスの排出量を削減することの重要性が示されたが、仮に温室効果ガスの削減がうまくいかなかった場合に備えて(4.5℃ケースのように)、冷暖房需要を下げられるような家やオフィスの間取りの工夫、エアコンの費用を低減できる技術開発などが適応策として必要であると考えられる。

4.今後の展望

本研究は気候変動の影響のある一つの部分にのみ着目した影響で、本研究の経済影響と温室効果ガス排出削減対策にかかる費用を比較して、気候変動対策の妥当性を検討することはできないことには注意が必要である。今後はより評価対象分野を広げて、包括的な気候変動影響の経済的側面を明らかにし、気候変動対策、影響・適応策を包括的に検討することが喫緊の課題である。

謝辞

本研究は環境省の環境研究総合推進費S-14プロジェクト(気候変動の緩和策と適応策の統合的戦略研究)の支援を受けて実施されました。

発表論文

1.T. Hasegawa, C. Park, S. Fujimori, K. Takahashi, Y. Hijioka, T. Masui (2016): Quantifying the economic impact of changes in energy demand for space heating and cooling systems under varying climatic scenarios. Palgrave Communications, 2, 16013.

問い合わせ先

国立研究開発法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター

環境社会イノベーション研究室研究員 長谷川知子

電話:029-850-2510

E-mail: hasegawa.tomoko(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

国立研究開発法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター

広域影響・対策モデル研究室 主任研究員 高橋潔

電話:029-850-2543

E-mail: ktakaha(末尾に@nies.go.jpをつけてください)