Reconciling Paris Agreement goals for temperature, emissions

New study finds two targets don’t always go hand in hand

パリ協定の温度目標とゼロ排出目標の整合性

2つの目標は必ずしも一致しないことが明らかに

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

| 平成30年3月26日(月) 国立研究開発法人国立環境研究所 地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室 主任研究員 田中 克政 National Center for Atmospheric Research University Corporation for Atmospheric Research Manager of Media Relations David Hosansky Senior Science Writer and PIO Laura Snider |

本研究は2018年3月27日午前1時にNature Climate Changeに掲載されます。

■背景

パリ協定は、気候変動の脅威に対応するための世界的な取り組みで、温度上昇を2°C未満に抑える(理想的には1.5°C未満)という目標を掲げています。また、パリ協定は各国が温暖化の原因となる温室効果ガス(二酸化炭素やメタン等)の排出を今世紀後半に正味ゼロまで下げるというゼロ排出目標も掲げています。しかし、この2つの目標がどのような関係にあるのかはまだ十分に理解されていません。ゼロ排出目標は温度目標を達成するのに十分なのか、本当に必要なのかを検討する必要があります。

■結果

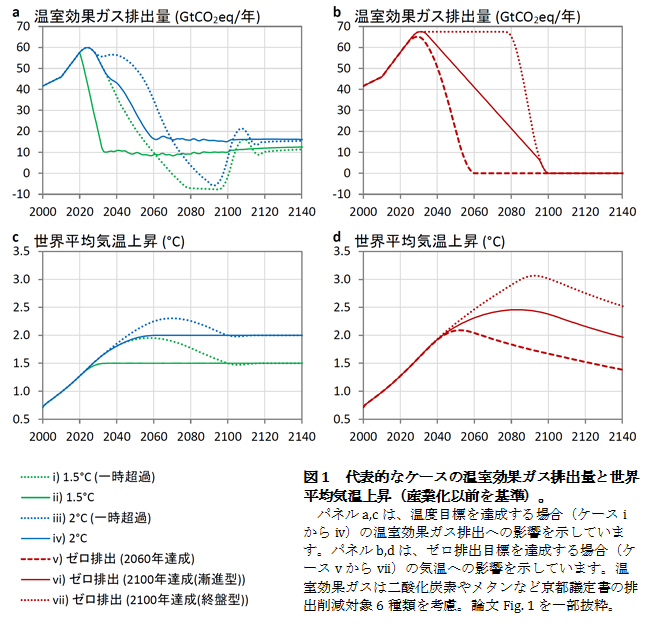

本研究では、コンピュータシミュレーションにより、様々な可能性のシナリオを分析し、排出削減と温度目標の関係の解明を試みました(図1)。その結果、2つの目標は必ずしも一致しないことが分かりました。また、短期的に急激な排出削減を行えば、正味ゼロまで排出削減を行わなくとも温度目標が達成できる可能性があることも示唆されました。

一方、排出を正味ゼロまで削減できたとしても、削減に早期から着実に取り組まなければ、温度目標を達成できないかもしれません。

また温度目標を一時的に超過するかしないかが、必要な温室効果ガス排出削減量に重大な影響を与えることも明らかになりました。温度目標を一時的に超過するなら、温室効果ガスの排出を正味ゼロに削減するだけでは不十分です。超過した温度を目標まで下げるために、さらに排出削減を進める必要があり、今世紀中に正味の排出をかなり大きな負にしなければならなくなります。

【参考】図1の解説 パリ協定の2つの目標の関係を両方向からシミュレーション分析

本研究は、温室効果ガス排出と世界平均気温の物理的な関係、さらに排出削減の経済的費用を考慮する、簡易統合評価モデルを利用しています。今回、パリ協定の温度目標とゼロ排出目標の整合性を両方向から検討しました。

まず、費用が出来るだけ掛からない排出削減方法で温度目標を目指すと、温室効果ガスの排出はどうなるのか(ケースiからiv)について分析しました。また逆に、ゼロ排出目標を目指すと、気温上昇はどうなるのか(ケースvからvii)についても検討しました。

研究では10のシナリオを検討しました。その結果、短期間に急激な排出削減を行えば、温暖化は一時的な目標超過なしに1. 5°C及び2°Cで安定することが分かりました。例えば、1.5°C目標には、2033年までに約80パーセントもの排出削減(ケースii)、2°C目標には、2060年までに約3分の2の排出削減が必要になります(ケースiv)。いずれの場合も、その後はその排出量を保てば良く、正味ゼロ排出までは進みません。

しかし、そのような急激な削減は困難であるので、気温が一時的に目標を超過し、今世紀末までに1.5°Cや2°C上昇に戻るシナリオも検討しました。1.5°C一時超過シナリオでは、2070年までに温室効果ガスの排出は正味ゼロになり、その後今世紀中は正味負に保たれます(ケースi)(負の排出には大気から二酸化炭素を回収する活動が必要)。2°C一時超過シナリオでは、2085年までに排出はゼロになり、その後は負になるが、負である期間は1.5°C一時超過の場合よりも短くなります(ケースiii)。

逆に、温度目標ではなくゼロ排出目標を目指すシナリオにも目を向けました。その中で、今世紀中頃(2060年)に正味ゼロ排出になる場合と今世紀最後(2100年)にそうなる場合を分析しました。前者の場合、気温は2°C目標付近でピークを迎え、その後下がります(ケースv)。後者の場合、気温は2043年に2°C上昇を超え、約1世紀の間(ケースvi)、もしくはそれ以上の間(ケースvii)、2°C上昇まで戻りません。

従って、ゼロ排出を達成するタイミングが非常に重要になります。パリ協定で明記されている今世紀後半ゼロ排出という目標を達成しても、排出削減が遅ければ、同じく明記されている温度目標を大きく外れることがあります。

■展望

本研究は、パリ協定を遵守するのに何が必要かをより明らかにするための研究活動の一角です。例えば、University of Adelaideの気候学者Tom Wigley(NCARでも名誉職)がリードしたもう一つの最近の研究も、気温上昇を1.5°Cや2°Cで安定化させるために必要な排出削減の量やタイミングを調査しました。この研究は特に主要な温室効果ガスである二酸化炭素の排出に焦点を絞っています。

私たちは、世界各国が排出削減の進展を報告し始め、目標を調整する中で、本研究が有用になるかもしれないと考えています。グローバルストックテイクとして知られる報告と調整を行う期間は、パリ協定の中で正式に規定され、5年ごとになっています。

本研究や他の関連研究は、パリ協定で提示されている目標に向け、どのような取り組みが必要かを世界各国がより明確に認識する手助けになるかもしれません。パリ協定にはこのような水準の科学的解釈が必要だと考えています。

■研究資金

本研究は、(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(2-1702)およびアメリカ国立科学財団(National Science Foundation)の成果です。

NCARはUniversity Corporation for Atmospheric Researchの管轄下であり、アメリカ国立科学財団からサポートを受けています。論文中の見解は著者のものであり、アメリカ国立科学財団の見解を必ずしも反映しません。

■論文情報

<タイトル>

Paris Agreement zero emissions goal is not always consistent with 2°C and 1.5°C temperature targets

<著者>

Katsumasa Tanaka, Brian C. O’Neill

<雑誌>

Nature Climate Change

<DOI>

10.1038/s41558-018-0097-x

注)米国NCARから同時に発表される英文プレスリリースの日本語訳を基にしています。