研究のアウトリーチ活動は、研究者にとって「雑用」でしかない、というものではありません。学術論文につながったり、意外な社会的影響力を生んだりすることもあります。私一ノ瀬 俊明は、不自然ではないかたちで研究成果を教材やイベントコンテンツのかたちに落とし込むことを心掛けてきました。この記事では、私自身の環境研究のアウトリーチ活動についてご紹介したいと思います。この四半世紀、私は見学対応やイベントへの出演、小中学校への出前講師を通じて環境研究のアウトリーチ活動にも傾注してまいりました。最近6年間はつくば市の科学教育マイスターとして活動しています。また、アウトリーチ活動やメディア対応が契機となって、私自身の専門分野における論文を執筆できたこともありました。

2024年10月19日、国立環境研究所一般公開2024が行われ、1000人近い方にご来場いただきました。私は「空から地面の温度を“見て”みよう」と題するトークショー(20分X4回:小学生高学年向け)を行いました。洞峰公園や土浦花火大会の様子、鹿島スタジアムなど、ドローンで空から撮影した動画について、サーモカメラで撮影した「熱画像」と「可視画像(通常の画像)」を二つ並べて上映し、違いを観察してもらいました。会場近くを通行中に足を止めて話を聞いてくださった来場者も多く、近年の猛暑で暑さへの関心が高まっていることがうかがえました。トークの後は、参加者にサーモカメラを渡して集合写真を撮影してもらい、画像は後日、希望者の皆様にプレゼントしました。

トークショーは、気候変動適応について考えるきっかけとなるようなイベントを目指しました。気候変動について伝えるときに、温室効果ガスを出さないための方法についてばかり話していると、子どもたちにとってはお経のように聞こえる場合もあり、そうすると環境の話が面白くなくなってしまいます。私は、研究で使っている熱画像のような素材をストレートに見せることで、環境研究は面白いと伝えつつ、同時に地球環境問題にも関心を持ってもらおうと、このような企画を実施しました。

私はこの四半世紀、つくば市内の小中学校でも出前教室を多数行い、国環研内でも一般の方や大学生を対象に科学の面白さを伝える活動をしてきました。この業績が認められ、2018年6月に、「つくば科学教育マイスター」に認定されました。つくば科学教育マイスター制度は、つくば市が市内で科学教育活動に精力的に取り組んでいる研究者などをマイスター(Meister:ドイツでは技術者のうち高いレベルに到達した人物にこのような称号が与えられる)として認定し、科学教育の促進に努める制度です。現在までに、防災、物理、物質、宇宙、環境(筆者)などを専門とする7名がマイスターとして登録されています。

私の専門はヒートアイランドに象徴される都市の熱環境、都市気候、そしてその応用分野である気候変動適応です。これまで国環研のイベントや、制作した動画である「赤外線のひみつ」(2020年11月:https://youtu.be/bM0C0b7MO8s)や「黒マスクおじさんの本音~熱くないのは何色?~ 」(2020年8月:https://youtu.be/uSsD969P4Ww)などを通じ、一般向けの発信を行ってきました。

公開したコンテンツを通じて、日本国内のみならず、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、南米、タイ、中国や台湾などのメディア(新聞、週刊誌、報道のみならずバラエティー番組でも)が関心を持ってくださり、暑熱リスク軽減のための衣服の色彩選択についての研究は、この5年間で100回以上メディアに取り上げられました。

元になった実証研究も国際ジャーナルに論文として発表されています (Ichinose et al. 2024)。太陽放射の反射率の影響について、舗装や建物表面に使用される塗料に関してはよく研究されてきていました*1。一方、屋外での快適性(涼しさなど)にとって重要である着衣表面の色彩別反射率に関する情報は十分ではありませんでした*2。屋外で着用する衣服の色彩選択は、夏季の熱中症リスクを軽減するための重要な気候変動適応戦略の一つと考えられます。しかし家政学・被服学の研究対象であるにもかかわらず、これらの分野においてはほとんど注目されてきませんでした。

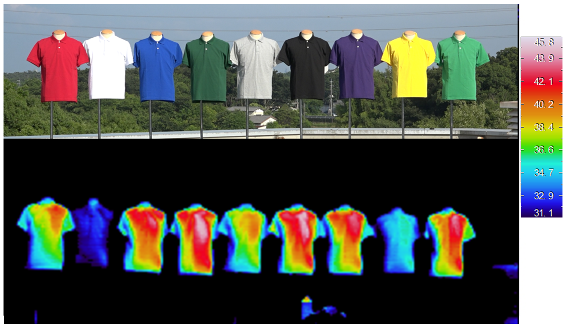

私たちは、同じ素材・デザインで色彩の違うポロシャツの表面温度を計測してきました(図1)。これらのシャツは、夏季の晴天日に、日陰がなく風通しのよい屋外のオープンスペースに設置されました。濃緑もしくは黒と白との間の最大温度差は静穏な晴天時には15℃以上となり、太陽放射が強いときに最も大きくなりました。

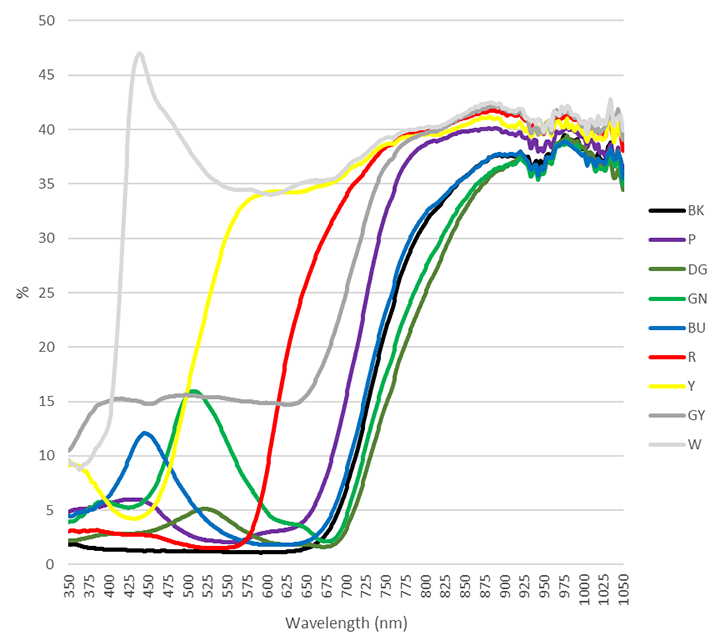

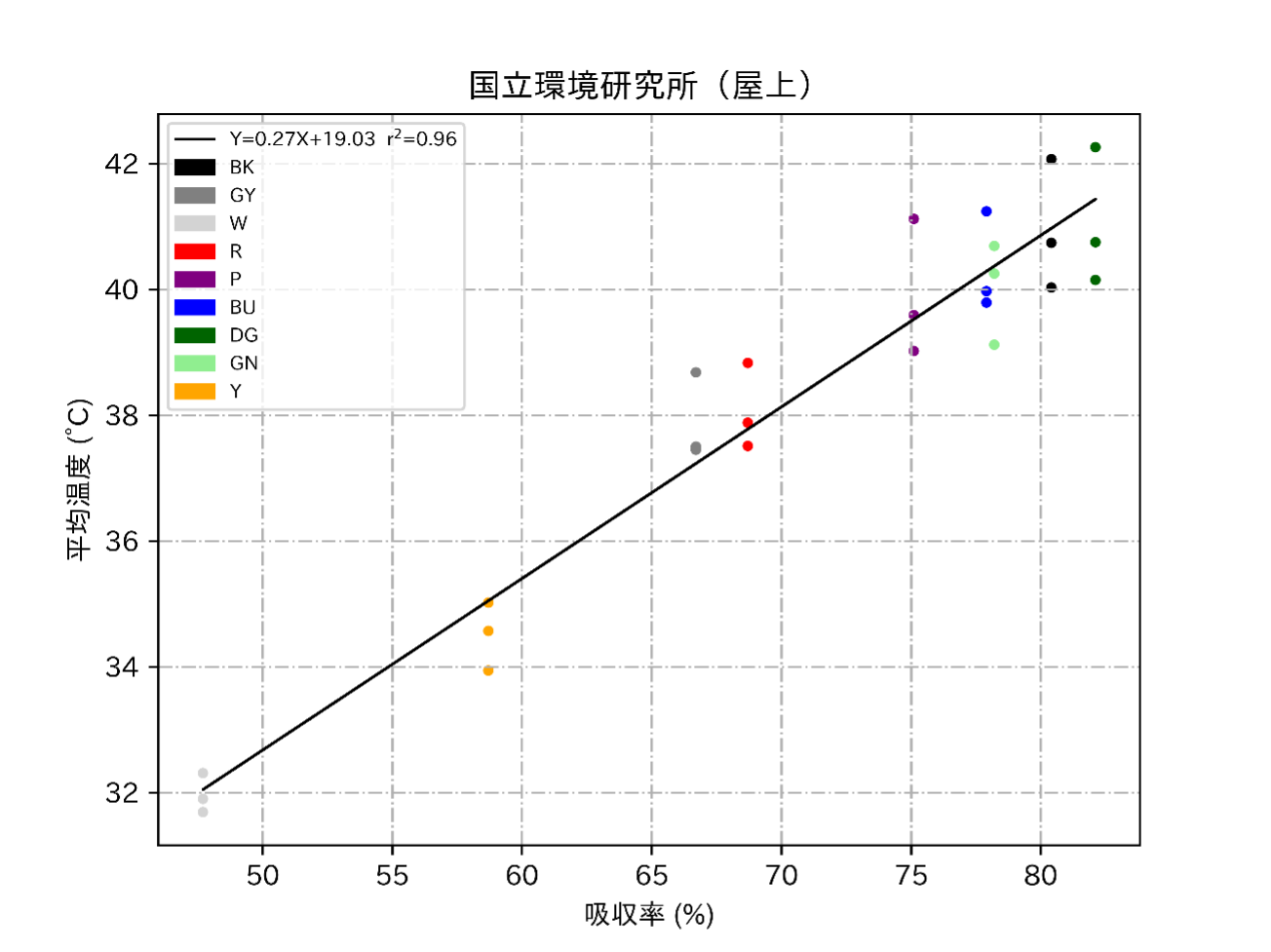

太陽放射の透過を考慮してシャツによる吸収を計算すると、色彩の違いによる日射吸収の差は最大で34%となり、これが15℃の温度差をもたらしていることがわかりました(図2、図3)。色の明度を比較したところ、赤と緑では計測された表面温度に大きな差が生じますが、可視領域と近赤外領域の両方の反射率が、その温度差の主因であることがわかりました。また、近赤外領域の反射も表面温度の重要な決定要因であることがわかりました(図2)。さらに、風速約3m/sのもとでは白と黒の表面温度差がほぼなくなりました。したがって着衣の色彩は、気候変動への小規模な適応策の対象になり得ると言えます。

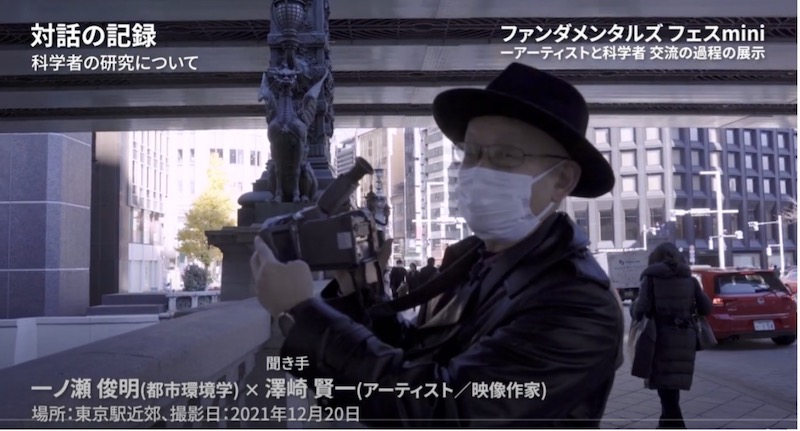

アーティストと協力しての創作活動にも取り組んでいます。「ファンダメンタルズ プログラム」(2021~:fundamentalz.jp)は、科学・アート・社会を新たに結びつけ直し、新たな文化を形成することを目指すもので、ここでは科学者とアーティストとの交流成果が、ファンダメンタルズフェスなどの行事や、動画配信などのオンライン行事を通じて公開されてきました。国環研からも私がフィールドサイエンティスト(都市環境学)として初年度より参加し、アーティストとの間でコラボレーションを行ってきました。

映像作家の澤崎賢一博士(総合地球環境学研究所)とは、「対話の記録:科学者の研究について 一ノ瀬俊明×澤崎賢一」(澤崎 2022*3:75分)などの短編映画を制作しました。この作品で私は主演として、サーモカメラを片手に東京駅の周辺を歩きまわり、表面温度の空間分布などから、当該地域の都市構造、自然環境、地理歴史などを読み解いています。本作品はNHKの著名番組「ブラタモリ」をサイエンス寄りに仕上げたような内容となっています。

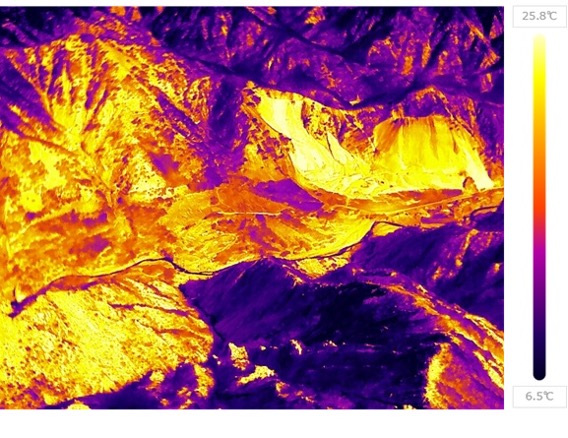

また私は1990年に、農林水産省林野庁足尾治山事業所主任として足尾荒廃地(現在栃木県日光市足尾町)の治山事業に従事しました(一ノ瀬 1994*4)。2019年から「生と死」をテーマに足尾荒廃地の撮影を手掛けてきた写真家の大槻唯我博士とは、私が撮影した1990年の写真との比較や、私が施工を担当したエリアのUAV空撮(可視および熱赤外)を行い、当該緑化(自然回復)事業の効果を確認しました。この画像は2024年10月に、在日フランス大使館主催の第4回サイエンスフォトコンテスト「科学の幽玄 – Beauté cachée de la science(科学に秘められた美)」において、最終選考6作品の一つに選出されました。

私は、できるだけ研究者の負担にならないスタイルで、研究成果を教材やイベントコンテンツのかたちに落とし込むことを心掛けてきました。研究者にとっては、研究成果の「すぐ脇にあるもの」を一般に伝えることが、アウトリーチ活動となることが理想です。その場で、一緒に研究をしているような感覚を持ってもらえれば素晴らしいですし、研究者にとって過度な負担にならないかたちで、一般に発信できればと思います。多くの研究者にとって、アウトリーチ活動が持続可能な研究活動を支えられるものとなればと思います。