沿岸漁業は気候変動にどう対応してきたか?

—四国西岸に沿った“熱帯化”前線域での実証的研究による提言—

(筑波研究学園都市記者会、環境記者クラブ、環境記者会、愛媛番町記者クラブ、高知県政記者クラブ、北海道教育記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会同時配付)

研究の結果、沿岸漁業を持続するための適応的管理を行う際には、気候変動などの環境変化だけでなく、地域社会経済、文化的背景を総合的に考慮することが重要ということが判明しました。

本研究の成果は、2024年10月23日付で社会生態学分野の国際学術誌『People and Nature』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

熱帯から温帯へと黒潮が流れこむ海域では、海水温が周辺海域より急速に上昇し、また造礁サンゴや植食性魚類などの暖海性生物を黒潮が輸送することで生息域の北上が促進され、日本列島の太平洋側を中心に海洋生態系に急速な変化を引き起こしています。このような熱帯から温帯へと流れる暖流がもたらす現象は世界的に、“熱帯化”として知られ、日本やオーストラリアの大型海藻藻場からメキシコ湾や地中海の海藻藻場まで、世界中の温帯の沿岸生態系を脅かし、生態系の生物種構成や生態系サービスを変化させています。しかし、熱帯化によって沿岸漁業がどのような影響を受け、また適応してきたかは、これまで解明されておらず、適応的管理の妨げとなっていました。本研究の目的は、沿岸漁業が気候変動影響をどのように受けてきたか、またその影響に対しどのような対応を取ってきたか、その対応の仕方が気候変動や生態系変化、あるいは社会経済的背景のどちらにより影響されるかを明らかにすることです。

2. 研究手法

本研究対象地域として、愛媛県西予市から高知県土佐清水市にかけての四国西岸を選定しました。この範囲には南北にかけて海水温の大きな空間勾配があり、北部では大型藻類を主体とした温帯性の生態系が中心であり、南部では造礁サンゴを主体とした熱帯化した生態系が発達し、中部ではその両者が混在し熱帯化前線に位置する過渡的な生態系が広がっています。このため、この3地域は熱帯化過程の各段階を代表しており、各地域の比較は“自然の実験室”とみなすことができます。

現地研究調査では、愛媛県西予市から高知県土佐清水市にかけて25の漁業協同組合(漁協)・漁協支部・支所等にご協力をいただき、合計92名の現役漁業者の方々に対面のヒアリング調査を行い、過去約30年間における海水温等の環境変化や水産有用種を含む海洋生物の変化、こうした変化に伴う漁業への影響や、その影響に際して漁業者の方々が取った対応等について回答いただきました。現地調査の実現および実施においては、公益財団法人黒潮生物研究所、および宇和海ブルーカーボンプロジェクトにもご協力いただきました。

3. 研究結果と考察

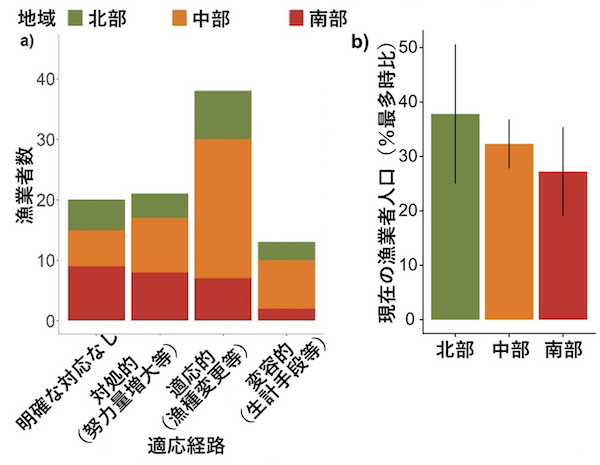

調査内容を解析した結果、熱帯化前線である中部地域では、漁業者が対処的対応(経費削減など)と適応的対応(新たな種を漁業対象とするなど)を主に行っているのに対し、他の2地域では、漁業者がそれらの積極的な対応を行うことが少なかったことが明らかになりました(図1a)。

特に南部地域は、熱帯化の影響が長く続いているにも関わらず、積極的対応が少ないという結果は、気候変動や生態系変化の増大に伴い適応的・変容的な対応が増大するという予想と矛盾していました(図1a)。

この結果を説明するために過去の漁業統計記録を調べたところ、南部地域では他の2地域よりも漁業人口がより大きく減少していたことが分かりました(図1b)。すなわち、南部地域では漁業からの撤退のような変容的な対応がより早い時期に起こっていた可能性があげられます。

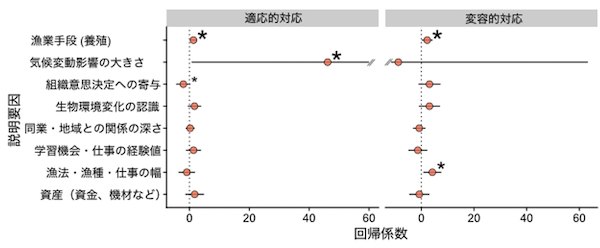

しかし、漁業者が変容的な対応(例えば新たな生計手段を追加するなど)を行う姿勢に対して、気候変動や生態系変化の程度は明確な影響がないという解析結果も得られました(図2)。むしろ、そのような大きな補正を行う姿勢は、彼らの社会的・経済的状況とより密接に関連することが示されました(図2)。特に、主に収入と食料源の両方を漁業に依存している世帯は、適応する可能性が高いものの、変容的な対応をとる可能性は低いことが分かりました。

一方、養殖漁業者は、漁獲漁業者よりも変容的な対応をとっていることが判明しました(図2)。沿岸漁業の持続のためには、気候変動適応と社会的適応に同時に取り組む必要があることを強調する結果です。

日本は沿岸域の捕獲漁業と養殖漁業が漁業総生産の半分近くを占め、水産業の雇用にも大きく寄与しています。本研究の成果から、この産業構造と進行し続ける環境変化を踏まえると、漁業者の生計を維持する政策決定を行うには、環境変化、社会経済、文化的背景を総合的に考慮することが重要といえます。

また、将来的には世界の他地域においても同様の気候変動影響に直面すると予想されます。すなわちその状況下において、適応的で変容的な戦略を予測し、実行するための有益な知見を得るには、該当地域において気候変動影響がいち早く顕在化しているホットスポットを研究対象とすべきであると提案します。

4. 今後の展望

今後、本研究の手法が、四国西岸のような気候変動影響に直面した他地域において、持続的な沿岸漁業の維持を目的とする場合、有益な知見を得る方法論として期待できるほか、気候変動適応および社会的適応の対策に同時に取り組む必要があることが明らかになりました。

5. 研究助成

本研究は、JSPS科研費基盤研究B(JP19H04322)、国立環境研究所・気候変動適応プログラム、同自然共生プログラムの支援、the European Research Council Starting Grant no. 679812、the Xunta de Galicia Excellence project-ED431F 2023/37、Vigo大学の博士課程奨学金および旅費援助により行われました。

6. 発表論文

【タイトル】

Coastal fisheries adaptations to increasing climate change impacts in Shikoku, Japan.

【著者】

Elías Ilosvay X.É.1, Kumagai N.H.2, García Molinos J.3, Ojea E.1

1: University of Vigo (Spain),2: 国立環境研究所気候変動適応センター,3: 北海道大学北極域研究センター

【掲載誌】People and Nature

【URL】https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10727(外部サイトに接続します)

【DOI】10.1002/pan3.10727(外部サイトに接続します)

7. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

気候変動適応センター気候変動影響観測研究室

主任研究員 熊谷 直喜

北海道大学北極域研究センター

准教授 Jorge García Molinos(ホルヘ ガルシア モリノス)

8. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 気候変動適応センター

気候変動影響観測研究室 主任研究員 熊谷 直喜

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)