- センター長あいさつ

- 業務概要

- 研究室

- 報道発表等

- 研究成果

センター長あいさつ

気候変動適応センター長 肱岡 靖明

2018年12 月1日に施行された「気候変動適応法」と合わせて、同日に設立された「気候変動適応センター(Center for Climate Change Adaptation:CCCA)」は、2023年に5周年を迎えます。

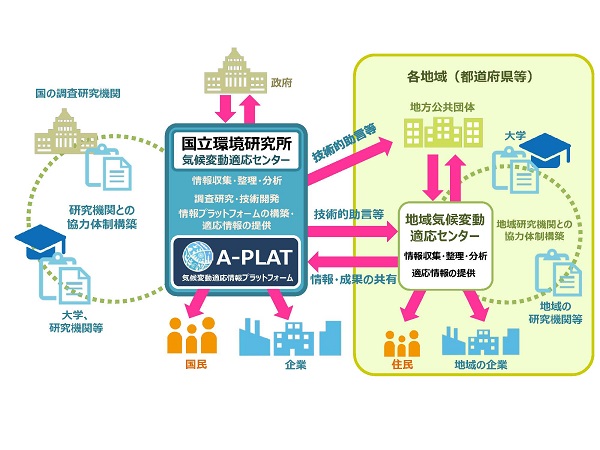

「気候変動適応法」は、適応の総合的推進、情報基盤の整備、地域での適応の強化、適応の国際展開等の4つの柱で成り立っています。国立環境研究所の役割は、「気候変動影響および気候変動適応に関する情報の収集、分析、整理および提供」、「都道府県又は市町村に対する地域気候変動適応計画の策定又は推進に係る技術的助言その他の技術的支援」、「地域気候変動適応センターに対する技術的助言その他の技術的援助」と法律で定められており、CCCAが中核となり国の気候変動適応推進会議による関係行政機関相互の緊密な連携協力体制の下、国を始め地方公共団体、事業者、個人の適応推進のための技術的援助及び気候変動適応研究を総合的に推進しています。

第5期中長期計画では、「気候変動適応推進室」を中心に他の4研究室と協力して、技術的援助や講師派遣に加えて、気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)の強化充実、地方公共団体や地域気候変動適応センター(LCCAC)、事業者等との意見交換会や研修の開催などに取り組んでいます。また、2021年4月に設立された「アジア太平洋気候変動適応研究室」は、アジア太平洋地域の関係機関とのパートナーシップを構築し、アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム(AP-PLAT)の拡充・運用に努めています。

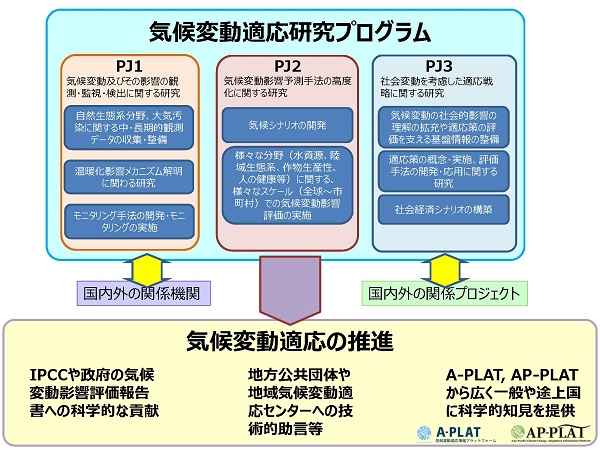

気候変動適応研究に関しては、過去から現在までの気候変動影響の検出とそのメカニズムを解明する「気候変動影響観測研究室」、様々な空間スケールで複数分野を対象として気候変動影響評価手法の高度化に取り組む「気候変動影響評価研究室」、社会変動や地域の特色を考慮した適応戦略とその推進強化を科学的に支援する「気候変動適応戦略研究室」を中核として、戦略的研究プログラム「気候変動適応研究プログラム」や気候変動適応に関するLCCAC等との共同研究、知的研究基盤整備事業などに取り組んでいます。

気候変動適応は不確実な未来への備えであり、社会への実装は容易ではありませんが、気候リスクを克服した持続可能な未来の実現に向けた使命のもと、歩みを止めず、情熱もって適応の道を探究していく所存です。

業務概要

気候変動適応に関する地方公共団体や地域気候変動適応センターの活動を支援

気候変動による影響は地域ごとに大きく異なり、経済的社会的な状況も様々です。したがって、適応策を適切に実施し気候変動による被害を回避・軽減するためには、地域における取組が大変重要になります。

そこで国環研では、気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)による情報提供や気候変動に関する調査研究を行う機関との連携等を通じて、以下の業務を実施し、地方公共団体や地域気候変動適応センターの活動を支援します。

-

都道府県や市町村による気候変動適応計画の策定や推進に対する技術的助言

-

地域気候変動適応センターに対する技術的助言

-

気候変動適応広域協議会からの求めに応じた資料や解説の提供、意見の表明

気候変動適応に関する研究を推進

気候変動適応推進に関する業務を科学的に支援するために、気候変動影響・適応に関する研究をパッケージ化し、適応研究プログラムを編成して、気候変動影響に関する観測・監視や気候変動影響評価手法、適応戦略に関する調査研究・技術開発に取り組みます。本研究プログラムの成果は、政府による気候変動影響の総合的な評価についての報告書の作成や気候変動適応計画の変更といった政策決定に貢献するとともに、A-PLATやAP-PLATを通じて公表し、地方公共団体をはじめとする各主体による気候変動適応に関する取組に貢献します。

本研究プログラムでは、以下の3つの課題に取り組みます。

-

気候変動影響の観測・監視システムの構築、や長期的な気候変動傾向とその影響の関連性を分析し、その原因を特定するための理論(メカニズム)と手法の確立に関する調査・研究。

-

複数分野を対象とした気候変動影響評価手法の高度化、最新の気候・社会経済シナリオを利用した気候変動影響評価の実施や全球および国内の気候シナリオを提供できるシステムの構築。

-

複数分野・項目における適応オプションや気候変動影響に関する知見の整理、適応計画、科学的知見と適応策の実践の間に存在しうるギャップや阻害条件等の明確化や効果的な適応戦略立案に必要な手法の検討。

研究室

研究室

- 気候変動適応推進室気候変動適応推進のために、気候変動等に関する調査研究等機関や地域気候変動適応センターなどとの連携・協力体制を構築します。気候変動影響や気候変動適応に関する内外の情報やセンター内各研究室の成果を収集・整理し、それらを総合的に用いて都道府県や市町村による気候変動適応計画の策定や適応施策等への技術的援助を各研究室と連携して実施します。

- 気候変動影響観測研究室気候変動が日本を含めたアジア・太平洋域の自然生態系や大気汚染などに及ぼしてきた影響を検出するため、必要となる観測を実施するとともに過去からの観測データを収集・整備することにより長期的な変動を検出し、気候変動との関連性を分析します。また、その原因を特定するための理論(メカニズム)と手法の確立に関する調査・研究を実施します。さらに、気候変動影響の観測・監視システムの構築に取り組みます。

- 気候変動影響評価研究室複数分野を対象として、全球、アジア・太平洋、日本における気候変動影響評価手法の高度化を行い、最新の気候シナリオや社会経済シナリオを利用して気候変動影響評価を実施します。このとき、適応の有無による影響の違いも評価します。また、気候シナリオと影響評価結果の公開や影響評価計算の効率化にも取り組みます。

- 気候変動適応戦略研究室気候変動影響の観測・予測や適応策評価の結果などを活用し、社会変動や地域の特色を考慮した適応戦略とその推進強化や、適応分野における証拠に基づく政策立案(EBPM)の推進に資する研究を進めます。また、主に国内の国および地域の適応推進を支援し、気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)の運営など気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析および提供に務めます。

- アジア太平洋気候変動適応研究室アジア太平洋地域における幅広い気候変動影響に対して、各国・地方政府等による気候変動リスクを踏まえた意思決定と実効性の高い適応を支える科学的知見を創出します。また、科学的知見や有用なツールを共創する実用的なパートナーシップを構築し、アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム(AP-PLAT)の拡充・運用に努めます。

報道発表等

報道発表

-

2025年11月6日気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム ~サステナビリティ情報開示の動向と企業価値向上に向けて~ 開催のお知らせ国立環境研究所は、環境省、文部科学省、国土交通省、金融庁と連携して、気候変動リスクに対する企業のレジリエンス強化に向けた取組みやその課題について、広く知っていただくことを目的に「気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム」をオンライン会議方式にて、2025年11月26日(水)に開催します。

2025年11月6日気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム ~サステナビリティ情報開示の動向と企業価値向上に向けて~ 開催のお知らせ国立環境研究所は、環境省、文部科学省、国土交通省、金融庁と連携して、気候変動リスクに対する企業のレジリエンス強化に向けた取組みやその課題について、広く知っていただくことを目的に「気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム」をオンライン会議方式にて、2025年11月26日(水)に開催します。

-

2025年10月16日地域・時期に応じた「熱中症警戒アラート」発表基準 ——熱中症死者数の半減に向けて——東京大学大学院医学系研究科のPhung Vera Ling Hui(プン ヴェラリンフイ)助教、橋爪真弘教授らの研究チームは、国立環境研究所、長崎大学などと共同で、政府が掲げる「2030年までに熱中症による死亡を半減する」という目標に向け、効果的な熱中症警戒アラートの発表基準について検討しました。

2025年10月16日地域・時期に応じた「熱中症警戒アラート」発表基準 ——熱中症死者数の半減に向けて——東京大学大学院医学系研究科のPhung Vera Ling Hui(プン ヴェラリンフイ)助教、橋爪真弘教授らの研究チームは、国立環境研究所、長崎大学などと共同で、政府が掲げる「2030年までに熱中症による死亡を半減する」という目標に向け、効果的な熱中症警戒アラートの発表基準について検討しました。

-

2025年9月17日流域の土地利用が湧水性魚類の分布に影響 —ホトケドジョウを指標に検証—都市化による地面への雨水浸透の減少は、都市型水害などのリスクを増加させるだけでなく、地下水量の減少ももたらします。

2025年9月17日流域の土地利用が湧水性魚類の分布に影響 —ホトケドジョウを指標に検証—都市化による地面への雨水浸透の減少は、都市型水害などのリスクを増加させるだけでなく、地下水量の減少ももたらします。

お知らせ・更新情報

-

2026年2月9日

2026年2月9日 【ウェビナー開催案内】S-24「気候変動適応の社会実装に向けた総合的研究」シンポジウム

【ウェビナー開催案内】S-24「気候変動適応の社会実装に向けた総合的研究」シンポジウム

-

2026年2月2日【CCCA活動報告】A-PLAT・AP-PLATの知見を共有: Eionetワークショップでプラットフォームの課題と今後を議論

2026年2月2日【CCCA活動報告】A-PLAT・AP-PLATの知見を共有: Eionetワークショップでプラットフォームの課題と今後を議論

-

2026年1月21日スタッフインタビュー「A-PLATはわたしたちが作っています」#56を公開【A-PLAT】

2026年1月21日スタッフインタビュー「A-PLATはわたしたちが作っています」#56を公開【A-PLAT】

-

2026年1月21日【CCCA活動報告】「国立環境研究所一般公開2025 -はっけん!ぼうけん!こっかんけん-」が開催されました

2026年1月21日【CCCA活動報告】「国立環境研究所一般公開2025 -はっけん!ぼうけん!こっかんけん-」が開催されました

-

2025年12月15日スタッフインタビュー「A-PLATはわたしたちが作っています」#55を公開【A-PLAT】

2025年12月15日スタッフインタビュー「A-PLATはわたしたちが作っています」#55を公開【A-PLAT】

この組織の関連情報・記事

(最新5件)

-

2026年2月9日

【ウェビナー開催案内】S-24「気候変動適応の社会実装に向けた総合的研究」シンポジウム

【ウェビナー開催案内】S-24「気候変動適応の社会実装に向けた総合的研究」シンポジウム

-

2026年2月2日

【CCCA活動報告】A-PLAT・AP-PLATの知見を共有: Eionetワークショップでプラットフォームの課題と今後を議論

【CCCA活動報告】A-PLAT・AP-PLATの知見を共有: Eionetワークショップでプラットフォームの課題と今後を議論

-

2026年1月21日

スタッフインタビュー「A-PLATはわたしたちが作っています」#56を公開【A-PLAT】

スタッフインタビュー「A-PLATはわたしたちが作っています」#56を公開【A-PLAT】

-

2026年1月21日

【CCCA活動報告】「国立環境研究所一般公開2025 -はっけん!ぼうけん!こっかんけん-」が開催されました

【CCCA活動報告】「国立環境研究所一般公開2025 -はっけん!ぼうけん!こっかんけん-」が開催されました

-

2025年12月15日

スタッフインタビュー「A-PLATはわたしたちが作っています」#55を公開【A-PLAT】

スタッフインタビュー「A-PLATはわたしたちが作っています」#55を公開【A-PLAT】