掲載誌 : PLoS ONE, 19(9):1-16 (2024)

- 拠点長あいさつ

- 研究概要

- 研究室

- 報道発表等

- 研究成果

拠点長あいさつ

福島地域協働研究拠点長 根木 桂三

国立環境研究所は、2011年の東日本大震災の直後から、津波被害に伴う災害廃棄物の処理や、福島第一原発事故に伴う放射性物質の動態解明や汚染廃棄物の処理といった課題に取り組んだほか、比較的早い時期から、被災地の復興まちづくりを支援する研究も進めてきました。

こうした研究をさらに進めるため、当研究所は、2016年4月、福島県三春町の環境創造センター内に初めての地方組織を開設し、2021年4月に、「福島地域協働研究拠点」(以下、「福島拠点」という。)と改称しました。福島拠点は、現在、同センター内の福島県、日本原子力研究開発機構(JAEA)、福島国際研究境域機構(F-REI)と連携し、調査研究を行っております。

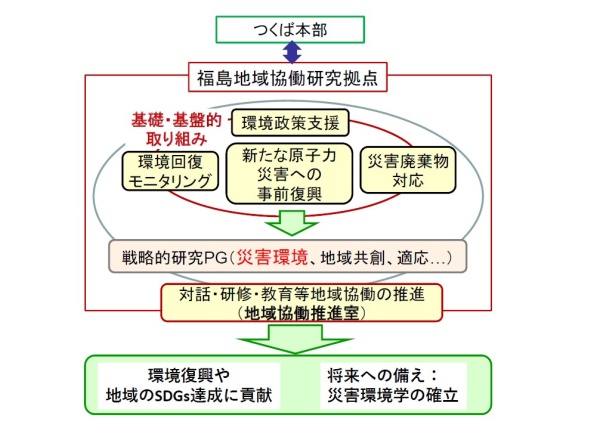

福島拠点では、「災害環境研究」を、つくば本部とも連携しつつ進めています。具体的には、放射性物質に汚染された廃棄物の管理・処理に関する研究、生物生態系への影響に関する研究、被災地における環境に配慮した復興まちづくりに関する研究、東日本大震災等のこれまでの災害の経験に基づき将来の災害に環境面から備えるための研究などに取り組んでいます。

また、環境創造センターに拠点を置く4機関は、未来志向の環境施策を進め、福島の復興・創生の礎となる研究課題に取り組むため、連携強化を進めています。

福島拠点では、開設以来、汚染廃棄物の適正処理などの環境回復に向けた取組への貢献、地元自治体と連携した復興まちづくりの支援など、研究成果に基づく社会実装、社会貢献の面でも、大きな成果を上げてきました。今後は、地域のステークホルダーの皆様との連携・協働を一層進め、被災地の環境回復と地域環境の創生を支援するとともに、将来起こりうる災害に備えた地域づくりにも貢献してまいります。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

研究概要

国立環境研究所では、長年にわたり培ってきた環境研究の蓄積をもとに、2011年3月の東日本大震災の発生直後から国や地方自治体と連携・協働して、様々な被災地支援の災害環境研究を行ってきました。このような災害環境研究を、被災地に根ざして力強く継続的に進めるため、2016年4月に、福島県三春町に整備された福島県環境創造センターの研究棟内に福島支部を開設し、地域の拠点として、福島県や日本原子力研究開発機構をはじめとする関連機関、様々な関係者と力を合わせて、被災地の環境回復と環境創生に向けた災害環境研究に取り組んできました。第5期中長期計画では、「地域協働」をキーワードとした研究活動をさらに進めていきます。福島をフィールドとした主な研究の取組として、災害環境研究プログラムにおいて、これまでに取り組んできた放射能汚染からの環境の回復や環境の創生に関する研究をさらに進展かつ融合させ、避難指示解除区域を中心とした地域の生活環境リスクの軽減や環境に配慮した復興に資する成果を生み出すことを目指します。さらに、阿武隈川水系を対象に、気候変動により頻発化の恐れがある水土砂災害に対する生態系機能を活用した適応策の構築や、人口減少が著しい中山間地域である奥会津地方を対象に、地域資源の利活用に基づいた地域循環共生圏の構築に向けた研究を展開していきます。我々は、これら取組や成果を地域の多様なステークホルダーに向けて発信するだけでなく、彼らが集う対話の場を創出し、そこから新たな協働研究を展開させていきます。さらには、その成果も活用しながら、様々な地域の環境問題の克服に向けたステークホルダー間の目標の共有化とその解決に向けた具体的な取組の実施に対する支援を行っていきます。それら取組を通じて、今後、地域との連携した活動の強化を目指す国立環境研究所において、先導的な役割を担っていきたいと考えています。

研究室

研究室

- 廃棄物・資源循環研究室将来の県外最終処分に向け、低濃度除去土壌や減容化副産物の有効利用の促進、高濃度土壌と汚染廃棄物等の減容化や処分の研究、ならびに県外最終処分に係る処理・処分シナリオの技術的課題について、外部機関と連携しながら多面的に研究を進めます。また、未来志向の福島復興実現のため、地域協働を意識しながら廃棄物等の資源循環研究を推進し、脱炭素、産業創生、地域活性化に貢献していきます。

-

環境影響評価研究室これまでに、私たちの研究室では原発事故の被災地域を対象として、放射性物質による汚染の実態を観測して環境への影響を評価するとともに、得られたデータをもとにモデルを使った将来予測の研究を行ってきました。また、放射線による生物への影響の評価や、住民避難による長期的な生態系の変化の観測にも取り組んできました。

今後は、これらの取り組みを基盤的な研究として引き続き行うとともに、研究成果を福島県の被災地の方々により役立てていただくための取り組みとして、(1)山菜・キノコなどの放射能汚染が現在どのような状況にあり、どのような工夫をすれば放射能濃度を低減できるのか、(2)水に棲む生物(淡水魚・水生昆虫など)に含まれる放射性物質が環境中からどのように移行し、環境の除染が魚などの放射性汚染の改善に対してどの程度効果があるのか、(3) 里地里山における鳥獣害や身近な自然の指標となる生物をどのように管理すべきか、また今後避難地域の生態系がどのようになると予測されるか、といった研究テーマについて重点的に進めていきます。 - 地域環境創生研究室津波・原子力災害の被災地をはじめとする地域の持続可能な復興と発展を支援するため、地域の環境・社会・政策の分析と、地域資源を活かして地域課題を解決する計画づくりなどに地域の関係者と協力して取り組んできました。大量の地域データや最新技術のデータを集めて詳しく解析することで、森林などの地域資源を活用し、地域に適した環境にやさしいまちづくりを提案します。また、脱炭素・資源循環・自然共生などの環境の課題だけではなく、人口減少や高齢化、雇用確保などの社会・経済の課題、避難指示解除区域での人口回復と新産業の立地などの様々な課題を踏まえて、持続可能な地域づくりのために長期的な将来像を描き、様々な地域目標の達成に必要な取組を分析し、施策・事業の立案・実施を支援していきます。

- 地域協働推進室研究成果に基づく具体的な地域貢献を目指して、地域と協働した研究活動をより一層進めるために、地域協働推進室を設立しました。本推進室は、これまでに実施してきた広報活動や地域との対話活動、地域協働型の研究活動を一体的に推進し、つくば本部の社会対話・協働推進オフィスとも連携して、様々な活動を通じて福島支部と地域の橋渡しをする役割を担います。具体的には、学術研究機関との連携研究支援やマスメディアと連携した情報発信、自治体や市民、企業を対象に、協働活動の窓口としての役割とともにSDGs等をテーマとしたセミナー等の協働開催の企画や運営を行います。さらに、次世代育成を目的として、高校生・大学生を始めとする若年層を対象に、環境課題・地域課題に関する対話の場づくりや教材や資料を協働して作成します。これら取り組みを通じて地域社会との関係性を築くことで、福島における環境に配慮した持続可能な社会の構築を目的とした地域協働のネットワークづくりに貢献していきます。

報道発表等

報道発表

-

2025年10月17日ウナギは陸でも狩りをする ——魚類の陸上進出に関する新たな発見——東京大学大気海洋研究所の脇谷量子郎特任准教授と、国立環境研究所福島地域協働研究拠点の境優主任研究員らによる研究グループは、ウナギが水中だけでなく陸上でも積極的に獲物を捕食できることを、行動実験と野外調査の双方から初めて明らかにしました。

2025年10月17日ウナギは陸でも狩りをする ——魚類の陸上進出に関する新たな発見——東京大学大気海洋研究所の脇谷量子郎特任准教授と、国立環境研究所福島地域協働研究拠点の境優主任研究員らによる研究グループは、ウナギが水中だけでなく陸上でも積極的に獲物を捕食できることを、行動実験と野外調査の双方から初めて明らかにしました。

-

2025年1月15日野鳥の鳴き声オンライン学習ツール「とりトレ」のアルゴリズムの有効性を検証! —出題頻度の最適化が学習効果向上のキーポイント—国立環境研究所と筑波大学が開発した野鳥の鳴き声学習ツール「とりトレ」に、頻度調整と対話型アルゴリズムを導入した結果、種判別技能と野鳥への関心を高めることが明らかになりました。

2025年1月15日野鳥の鳴き声オンライン学習ツール「とりトレ」のアルゴリズムの有効性を検証! —出題頻度の最適化が学習効果向上のキーポイント—国立環境研究所と筑波大学が開発した野鳥の鳴き声学習ツール「とりトレ」に、頻度調整と対話型アルゴリズムを導入した結果、種判別技能と野鳥への関心を高めることが明らかになりました。

-

2024年12月27日英文年報「NIES Annual Report 2024」の刊行について国立環境研究所は、2023年度の活動内容や最近の研究成果を海外向けにとりまとめた「NIES Annual Report 2024」を刊行します。

2024年12月27日英文年報「NIES Annual Report 2024」の刊行について国立環境研究所は、2023年度の活動内容や最近の研究成果を海外向けにとりまとめた「NIES Annual Report 2024」を刊行します。

お知らせ・更新情報

この組織の関連情報・記事

(最新5件)

-

2025年12月12日

「福島県の生態系を見守る取り組み~「これまで」と「これから」を考える~[福島県立船引高等学校 講師派遣レポート]」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】

「福島県の生態系を見守る取り組み~「これまで」と「これから」を考える~[福島県立船引高等学校 講師派遣レポート]」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】

-

2025年12月12日

「ともに取り組むカーボンニュートラルのまちづくり[みんなの市民活動交流フェスタ出展レポート]」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】

「ともに取り組むカーボンニュートラルのまちづくり[みんなの市民活動交流フェスタ出展レポート]」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】

-

2025年12月4日

「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを発信[REIFふくしま2025出展レポート]」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】

「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを発信[REIFふくしま2025出展レポート]」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】

-

2025年12月1日

「除染作業で生じた大量の除去土壌等、どうやって量を減らす?—福島県外での最終処分実現に向けた減容化技術のシナリオ分析—」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】

「除染作業で生じた大量の除去土壌等、どうやって量を減らす?—福島県外での最終処分実現に向けた減容化技術のシナリオ分析—」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】

-

2025年12月1日

「問いを道標に進む —自分のペースで築いた、しなやかなキャリアのかたち—|三成映理子」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】

「問いを道標に進む —自分のペースで築いた、しなやかなキャリアのかたち—|三成映理子」記事を公開しました【FRECC+(フレックプラス)】