魚の棲みやすい川を考える

魚類生息地ポテンシャルマップ

霞ヶ浦に釣りに行きました。トンボの止まった釣ざお越しに景色を眺めつつ、考えています。 「どこに魚はいるのだろう?」「最近増えたのかな?減ったのかな?」「自然再生とか聞くけれど、効果はあるのかな?」・・・

水辺の自然環境がどれくらい健全なのか?悪くなっている場所はどこか?また、どれくらい改善されているのか?このような流域環境の特徴と変化を「水生生物の棲みやすさ」をもとに評価するのが私たちの仕事です。

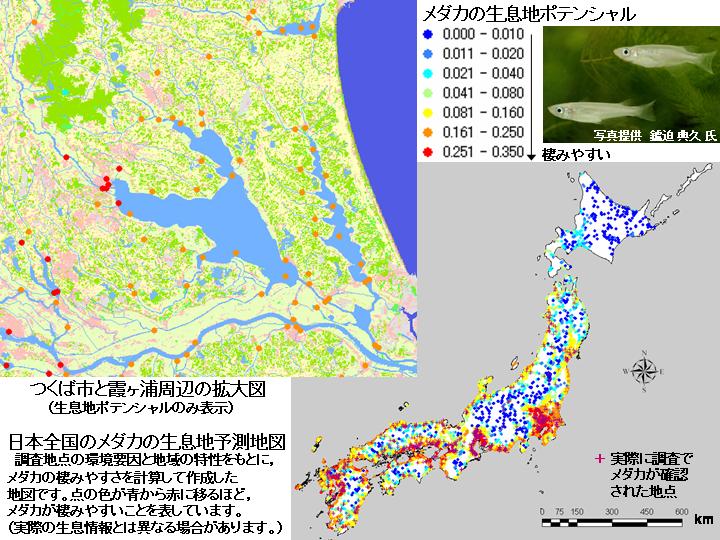

例えば、最近少なくなったと言われる「メダカ」が棲む川のためには何が重要でしょう?この場合一般に、水温・水質・水の濁り・水中の酸素・流れの速さ・流域の中の位置・下流ダムの有無などを考える必要があります。これらの項目を使い、メダカの棲みやすさ(生息地ポテンシャル)を計算することが出来ます。

ポテンシャルは調査地点ごとに求められるので、このポイント数を増やして範囲を広げれば、日本全国のメダカの生息地予測地図を作ることもできます。

また,他の淡水魚類にこのモデルを応用することも可能です。現在我々のモデルで解析できる魚の種類は国内約580,地点数は約9,000です。計算に使う各調査地点の情報は過去数十年分整理されていますし、毎年更新可能です。そのため、過去から現在までの魚の棲みやすさの変化を比較することや、一年ごとの変化をチェックすることも出来るようになりました。

まだ研究は続いていますが、1970~2002年の状態を比較した結果、次のことが分かってきました。

水質等については、下水処理施設などの整備が進み改善された地域がある反面、逆に悪化した地域も見られます。またダムなどで海と分断化されてしまった地域も増えてきました。これらの多様な変化を受け、淡水魚類はある場所では生活しづらくなっています。少しずつ環境が改善された河川もあります。

我々の研究成果は良い環境を持つ川づくりの一つのステップであり、最終目的ではありません。大切なことは、未来にどのような川を残すべきなのか、地域の人々がしっかりと思い描き、適切な行動を起こすことではないでしょうか。

【流域圏環境管理研究プロジェクト 流域環境管理研究チーム 主任研究員 亀山 哲】

- 研究最前線

- ふしぎを追って

- 市民と研究者と環境

- 私たちと話しませんか「環境の研究」

- 生物多様性(6)「国道沿いに咲くアブラナ」

- 生物多様性(5)「日本の自然は侵入種だらけ」

- 生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」

- 生物多様性(3)「レッドデータブックを知ってますか?」

- 生物多様性(2)「珍しい生き物ってどんな生き物?」

- 生物多様性(1)「大陸移動で生じた?」

- 越境する大気汚染(4)「広域大気汚染のシミュレーション」

- 越境する大気汚染(3)「黄砂を計る」

- 越境する大気汚染(2)「酸性雨の話」

- 越境する大気汚染(1)「広域大気汚染と観測」

- 魚類生息地ポテンシャルマップ「魚の棲みやすい川を考える」

- 水と土(3)「東京湾の現状、増水と影響」

- 水と土(2)「水処理技術、うまく生かせるか?」

- 水と土(1)「黒ボク土 人が作った土?」

- オゾン層(4)「南極でのオゾン破壊はなぜ?」

- オゾン層(3)「人工衛星がとらえた推移」

- オゾン層(2)「20年で進んだ破壊」

- オゾン層(1)「何がおきているか調査」

- ゴミ(7)「PCBをなくす」

- ゴミ(6)「再生品の安全性を考える」

- ゴミ(5)「リサイクル社会の身近な循環技術」

- ゴミ(4)「水素エネルギーを作り出す」

- ゴミ(3)「処分後に土に還るのか?」

- ゴミ(2)「不法投棄を空から捉える」

- ゴミ(1)「日本での流れを追う」

- 摩周湖「汚染の超高感度検出器」

- 森林「二酸化炭素収支を観測する」

- 二酸化炭素「温暖化の原因物質を観測する」

- モニタリング「施策を目ざした観測」

- 温暖化(5)「洋上風力発電の可能性をさぐる」

- 温暖化(4)「京都議定書以降に見えるもの」

- 温暖化(3)「炭素税は対策として有効か?」

- 温暖化(2)「暑く悪天候で大雨増える」

- 温暖化(1)「深刻化するその影響」

- 花粉症(3)「予防するには」

- 花粉症(2)「なぜこんなに増えているのか?」

- 花粉症(1)「症状を悪化させるもの」

- ココが知りたい地球温暖化

- CGER eco倶楽部

- 環環kannkann

- リスクと健康のひろば

- 環境展望台

- 環境展望台「環境技術解説」

- 環境展望台「探求ノート」

- 国立環境研究所動画チャンネル