水処理技術、うまく生かせるか?

水と土(2)

私たちの日々の生活に欠かせない水道水は、川や湖、地下水などを原水とし、浄水場できれいに処理された後、各家庭に給水されています。

浄水場では、原水に凝集剤という薬品を注入して、濁り成分(濁質)を除去し、最後に塩素で消毒する処理法(急速ろ過法)がとられています。 そのため、濁った水道水が蛇口から出てきたり、飲んでお腹を壊したりすることは滅多にありません。その点では日本の水処理技術は世界的にも高い水準にあると言えます。

しかし、この方法だけでは水は完全にきれいになっているとは言えません。なぜなら、透明な水道水の中にもさまざまな物質が含まれているためです。発ガン性のリスクが高いとされているトリハロメタンも、その例として挙げられるでしょう。これらは原水の中に溶けている有機物(DOM)の一部が、消毒の際に塩素と反応することによって生まれます。

DOM中にはさまざまな種類の物質が含まれており、急速ろ過法では、すべてを除去できません。そこで、これまでさまざまな対策がとられてきました。

強化凝集法もその一つで、これは急速ろ過法を効率化させることで、DOMもできる限り除去しようとする試みです。

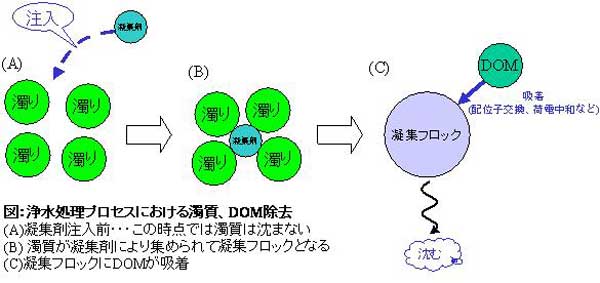

除去をより効率的に進めるには、凝集処理で、どのような物質が除去されやすいのか?について確かめなくてはなりません。凝集剤によって濁質が集められると凝集フロックと呼ばれる比較的大きな粒子が生まれ、それが沈むことにより濁質は除去されます。

凝集処理を通じて除去されやすいDOMの成分は、その凝集フロックに吸着することによって除去されることが明らかになってきました。その吸着作用としては、配位子交換という化学反応と荷電中和という電気的反応が挙げられています。

我々は、それぞれの吸着作用が働きやすい物質はどういった性質を持っているのか?そうした吸着作用を促進させることはできるのか?について調べることにより、強化凝集法によるDOM除去の効率化を探っています。

本研究室のこれまでの研究から、原水のDOM中には親水性酸と呼ばれる物質群が多く含まれており、トリハロメタンを作りやすいことが明らかとなってきました。親水性酸は、凝集処理プロセスにおいて除去されにくいことが分かっています。

将来的には親水性酸のような物質も除去可能な処理方法の確立を目指して日々、研究を進めています。

【水土壌圏環境研究領域 湖沼環境研究室 研究員 小松一弘】

- 研究最前線

- ふしぎを追って

- 市民と研究者と環境

- 私たちと話しませんか「環境の研究」

- 生物多様性(6)「国道沿いに咲くアブラナ」

- 生物多様性(5)「日本の自然は侵入種だらけ」

- 生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」

- 生物多様性(3)「レッドデータブックを知ってますか?」

- 生物多様性(2)「珍しい生き物ってどんな生き物?」

- 生物多様性(1)「大陸移動で生じた?」

- 越境する大気汚染(4)「広域大気汚染のシミュレーション」

- 越境する大気汚染(3)「黄砂を計る」

- 越境する大気汚染(2)「酸性雨の話」

- 越境する大気汚染(1)「広域大気汚染と観測」

- 魚類生息地ポテンシャルマップ「魚の棲みやすい川を考える」

- 水と土(3)「東京湾の現状、増水と影響」

- 水と土(2)「水処理技術、うまく生かせるか?」

- 水と土(1)「黒ボク土 人が作った土?」

- オゾン層(4)「南極でのオゾン破壊はなぜ?」

- オゾン層(3)「人工衛星がとらえた推移」

- オゾン層(2)「20年で進んだ破壊」

- オゾン層(1)「何がおきているか調査」

- ゴミ(7)「PCBをなくす」

- ゴミ(6)「再生品の安全性を考える」

- ゴミ(5)「リサイクル社会の身近な循環技術」

- ゴミ(4)「水素エネルギーを作り出す」

- ゴミ(3)「処分後に土に還るのか?」

- ゴミ(2)「不法投棄を空から捉える」

- ゴミ(1)「日本での流れを追う」

- 摩周湖「汚染の超高感度検出器」

- 森林「二酸化炭素収支を観測する」

- 二酸化炭素「温暖化の原因物質を観測する」

- モニタリング「施策を目ざした観測」

- 温暖化(5)「洋上風力発電の可能性をさぐる」

- 温暖化(4)「京都議定書以降に見えるもの」

- 温暖化(3)「炭素税は対策として有効か?」

- 温暖化(2)「暑く悪天候で大雨増える」

- 温暖化(1)「深刻化するその影響」

- 花粉症(3)「予防するには」

- 花粉症(2)「なぜこんなに増えているのか?」

- 花粉症(1)「症状を悪化させるもの」

- ココが知りたい地球温暖化

- CGER eco倶楽部

- 環環kannkann

- リスクと健康のひろば

- 環境展望台

- 環境展望台「環境技術解説」

- 環境展望台「探求ノート」

- 国立環境研究所動画チャンネル