市民と研究者と環境

国立環境研究所の39回にわたる掲載では、一般の関心が高く重要な環境問題を選び、最近の研究成果にもできるだけふれるようにしてきました。

21世紀は「環境の世紀」とよくいわれます。身近なところでも地球全体でも、環境は変化のスピードを速めており、自然のシステムや私たちの生活と健康に悪影響をもたらしています。このような悪影響が加速されると、私たちはもちろん、後に続く世代がもっと困難な生活を強いられることになります。原因としては、経済発展にともなう土地利用の変化や、大量生産・大量消費・大量廃棄に象徴される環境への負荷の激増などがあげられます。

よりよい環境を維持するうえで最も大事なのは、一人ひとりが関心をもつことだと思います。

環境は私たちにさまざまなサインを出しています。森や草原にすむ鳥や昆虫、あるいは川や池にすむ魚が少なくなることは、私たちが気づきやすいサインです。しかし、花粉や紫外線のように見えにくいサインもありますし、川や湖の水に溶ける化学物質や大気中の二酸化炭素などを見ることは不可能です。ところが、成層圏のオゾン層を含む大気環境、陸上や水中の動植物を含む環境、それに微生物が多くすむ土壌や地下水などの地下環境は、物質循環などを通して相互に関係しています。

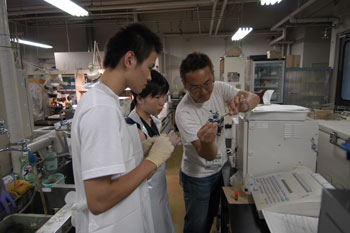

私たちは、環境のさまざまなサインを観察・計測し、変化の原因や影響を明らかにし、さらには悪影響を防止・緩和する方策を見出そうとしています。

それだけでなく、望ましい環境を可能にする産業や社会の在り方、あるいは街づくりやライフスタイルについても考えています。私たちは研究をするだけでなく、環境の現状や研究成果をひとりでも多くの方に伝えたいと願っています。望ましい環境が実現できるかは、社会の在り方や一人ひとりのライフスタイルによるところが大きいからです。

今回の連載を通して、私たちは皆さんにボールを投げたと思っています。今度は、皆さんから投げ返されるボールを受ける番です。市民の皆さんと研究者とのコミュニケーションが、よりよい環境の実現に結びつくことを期待し、愛読していただいたことへのお礼といたします。

「サイエンスキャンプ2005」

【理事長 大塚 柳太郎】

(執筆者の所属・職名は記事掲載当時のものです。)

- 研究最前線

- ふしぎを追って

- 市民と研究者と環境

- 私たちと話しませんか「環境の研究」

- 生物多様性(6)「国道沿いに咲くアブラナ」

- 生物多様性(5)「日本の自然は侵入種だらけ」

- 生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」

- 生物多様性(3)「レッドデータブックを知ってますか?」

- 生物多様性(2)「珍しい生き物ってどんな生き物?」

- 生物多様性(1)「大陸移動で生じた?」

- 越境する大気汚染(4)「広域大気汚染のシミュレーション」

- 越境する大気汚染(3)「黄砂を計る」

- 越境する大気汚染(2)「酸性雨の話」

- 越境する大気汚染(1)「広域大気汚染と観測」

- 魚類生息地ポテンシャルマップ「魚の棲みやすい川を考える」

- 水と土(3)「東京湾の現状、増水と影響」

- 水と土(2)「水処理技術、うまく生かせるか?」

- 水と土(1)「黒ボク土 人が作った土?」

- オゾン層(4)「南極でのオゾン破壊はなぜ?」

- オゾン層(3)「人工衛星がとらえた推移」

- オゾン層(2)「20年で進んだ破壊」

- オゾン層(1)「何がおきているか調査」

- ゴミ(7)「PCBをなくす」

- ゴミ(6)「再生品の安全性を考える」

- ゴミ(5)「リサイクル社会の身近な循環技術」

- ゴミ(4)「水素エネルギーを作り出す」

- ゴミ(3)「処分後に土に還るのか?」

- ゴミ(2)「不法投棄を空から捉える」

- ゴミ(1)「日本での流れを追う」

- 摩周湖「汚染の超高感度検出器」

- 森林「二酸化炭素収支を観測する」

- 二酸化炭素「温暖化の原因物質を観測する」

- モニタリング「施策を目ざした観測」

- 温暖化(5)「洋上風力発電の可能性をさぐる」

- 温暖化(4)「京都議定書以降に見えるもの」

- 温暖化(3)「炭素税は対策として有効か?」

- 温暖化(2)「暑く悪天候で大雨増える」

- 温暖化(1)「深刻化するその影響」

- 花粉症(3)「予防するには」

- 花粉症(2)「なぜこんなに増えているのか?」

- 花粉症(1)「症状を悪化させるもの」

- ココが知りたい地球温暖化

- CGER eco倶楽部

- 環環kannkann

- リスクと健康のひろば

- 環境展望台

- 環境展望台「環境技術解説」

- 環境展望台「探求ノート」

- 国立環境研究所動画チャンネル