汚染の超高感度検出器

摩周湖

北海道の観光スポットとして有名な摩周湖は、世界有数の透明度を誇るカルデラ湖です。

湖の周囲が急峻なカルデラ湖に取り囲まれ、集水域に人間活動がなく、かつ流入出河川がすくないために汚濁負荷の流入がありません。加えて、国立特別保護地区に指定されており、人の活動も大きく制限されているために原生の姿を留める数少ない湖沼です。(写真)

そのため、この湖は地球規模での淡水の水質観測の基準として優れた条件を備えています。

当研究所では、1980年から摩周湖の水質を調査しています。調査は毎年晩夏、最深部(水深212メートル)における湖水の層別(水深別)採水と魚類やプランクトンなどの捕獲を実施しそれらについて、窒素やリンなどの栄養塩類、鉛・カドミウムなどの重金属、残留性の高い微量有機化学物質などを高精度分析しています。

現地調査や採水は、環境省など当局の特別許可をもらったうえで行いますが、湖面まで約200メートルの急峻なカルデラ壁のガレ場をロープを伝って昇降しなければならないため、採水道具や大量の湖水試料などの運搬は困難を極めます。

湖水中の栄養塩類や微量有機化学物質などの濃度は、検出器の検出限界またはそれ以下であり、外洋の非汚染海域と同等の濃度レベルを保っていて、極めて清澄な淡水と言えます。集水域からの汚濁負荷がないわけですから、摩周湖において観測される微量の化学物質は、水系からではなく、大気を経由して流入した地球規模の環境汚染によるものと考えられます。

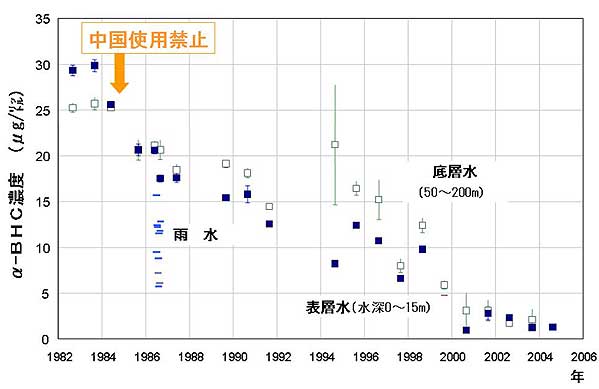

例えば、過去に大量に使用された有機塩素系農薬のBHCの異性体(α-BHC)がごく微量ながら観測されていますが、これは大気を経由して入ってきたものと考えられます。

82年の観測開始以来年々α-BHC濃度が低下し、現在では観測当初の濃度の十分の一以下まで低下しています。(下図)

また生息する魚類には、α-BHCが湖水の約百倍の濃度に濃縮されていました。BHCは毒性が強いことから、70年代に使用規制や製造禁止などの措置が段階的にとられてきましたが、依然として微量ながら環境中から検出されており、まだ地球規模で広範囲に残留していることが分かります。

このように人間が作り出した化学物質が極めて低濃度ですが湖水中に存在しており、それらの濃度の推移は、世界の使用実態や全球的な拡散状況を的確に反映しています。

世界的に見れば、北海道の小さな湖沼である摩周湖が、地球上の環境汚染の超高感度の検出器であることが分かります。

【地球環境研究センター 研究管理官 藤沼康実】

- 研究最前線

- ふしぎを追って

- 市民と研究者と環境

- 私たちと話しませんか「環境の研究」

- 生物多様性(6)「国道沿いに咲くアブラナ」

- 生物多様性(5)「日本の自然は侵入種だらけ」

- 生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」

- 生物多様性(3)「レッドデータブックを知ってますか?」

- 生物多様性(2)「珍しい生き物ってどんな生き物?」

- 生物多様性(1)「大陸移動で生じた?」

- 越境する大気汚染(4)「広域大気汚染のシミュレーション」

- 越境する大気汚染(3)「黄砂を計る」

- 越境する大気汚染(2)「酸性雨の話」

- 越境する大気汚染(1)「広域大気汚染と観測」

- 魚類生息地ポテンシャルマップ「魚の棲みやすい川を考える」

- 水と土(3)「東京湾の現状、増水と影響」

- 水と土(2)「水処理技術、うまく生かせるか?」

- 水と土(1)「黒ボク土 人が作った土?」

- オゾン層(4)「南極でのオゾン破壊はなぜ?」

- オゾン層(3)「人工衛星がとらえた推移」

- オゾン層(2)「20年で進んだ破壊」

- オゾン層(1)「何がおきているか調査」

- ゴミ(7)「PCBをなくす」

- ゴミ(6)「再生品の安全性を考える」

- ゴミ(5)「リサイクル社会の身近な循環技術」

- ゴミ(4)「水素エネルギーを作り出す」

- ゴミ(3)「処分後に土に還るのか?」

- ゴミ(2)「不法投棄を空から捉える」

- ゴミ(1)「日本での流れを追う」

- 摩周湖「汚染の超高感度検出器」

- 森林「二酸化炭素収支を観測する」

- 二酸化炭素「温暖化の原因物質を観測する」

- モニタリング「施策を目ざした観測」

- 温暖化(5)「洋上風力発電の可能性をさぐる」

- 温暖化(4)「京都議定書以降に見えるもの」

- 温暖化(3)「炭素税は対策として有効か?」

- 温暖化(2)「暑く悪天候で大雨増える」

- 温暖化(1)「深刻化するその影響」

- 花粉症(3)「予防するには」

- 花粉症(2)「なぜこんなに増えているのか?」

- 花粉症(1)「症状を悪化させるもの」

- ココが知りたい地球温暖化

- CGER eco倶楽部

- 環環kannkann

- リスクと健康のひろば

- 環境展望台

- 環境展望台「環境技術解説」

- 環境展望台「探求ノート」

- 国立環境研究所動画チャンネル