施策を目ざした観測

モニタリング

地球環境の問題は、従来の「公害」が地域・局所的な現象であるのとは違って、空間的・時間的にスケールが大きく、因果関係が複雑であり、かつ原因から結果に至るタイムラグが大きく、解決しづらいものです。そのために、地球環境の実態を正確に把握し、将来を予測することが欠かせません。

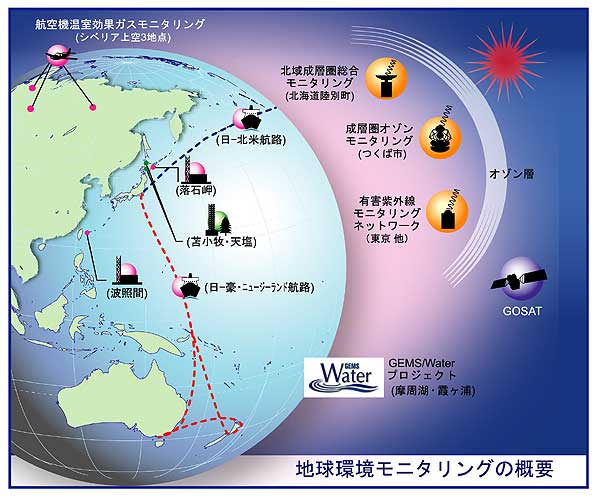

当研究所では、「地球環境モニタリングプロジェクト」として、地球温暖化や成層圏オゾン層の減少を中心とした観測研究を推進しています(下図参照)。

「温暖化」では、さまざまな観測プラットフォームを駆使して、温室効果ガスの動態解明を目指しています。

たとえば、わが国の南北端(沖縄波照間島・北海道落石岬)の無人観測局での温室効果ガスなどの高精度観測、民間航空機の協力を得たシベリア上空での温室効果ガスの硬度分布観測、太平洋海域を航行する民間船舶の協力を得た海洋の二酸化炭素(CO2)収支観測、北海道のカラマツ林での森林生態系のCO2収支観測など。

また、「オゾン層」では、ハイテクの観測システムを用いた成層圏オゾンの高度分布の高頻度観測(つくば、北海道陸別)や、オゾン層の減衰によって照射量の増大が危惧されている有害紫外線観測のネットワーク化などを行っています。

その他、当研究所が古くから行ってきた霞ヶ浦や北海道・摩周湖の水質の観測などを引き継いで行っています。

これら地球環境モニタリングは、基礎科学の理論と技術に立脚した応用科学的な要素が強く、得られた成果が行政施策と密接に繋がっています。

たとえば、温室効果ガスの先駆的な長期観測例として著名なハワイ・マウナロアにおけるCO2観測は一九五八年に開始され、長期間の地道な観測結果から、地球温暖化に対するCO2の重要性を確認。それが世界的な観測ネットワーク網の構築となって、そこからのデータを利用したモデル解析・予測が行われました。さらに国際政治・行政的対応として、八八年にはIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の発足、九二年の気候変動枠組条約の成立、九七年には地球温暖化防止のための国際約束「京都議定書」の取り決めへと進展しました。

ここには「観測」→「解析・予測」→「国際的取り決め・施策」に進むモニタリングのかかわり方の典型的な姿が認められます。

このような進展の仕方は当然、現在実施しているすべてのモニタリングプロジェクトにおける究極的な目標でもあります。国際的な提携、研究的な対応、情報の統合化、長期継続体制の確保などを図りつつ、プロジェクトを進めています。

以後、数回にわたり、主なプロジェクトの成果や話題など紹介したいと思います。

【地球環境研究センター 研究管理官 藤沼康実】

- 研究最前線

- ふしぎを追って

- 市民と研究者と環境

- 私たちと話しませんか「環境の研究」

- 生物多様性(6)「国道沿いに咲くアブラナ」

- 生物多様性(5)「日本の自然は侵入種だらけ」

- 生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」

- 生物多様性(3)「レッドデータブックを知ってますか?」

- 生物多様性(2)「珍しい生き物ってどんな生き物?」

- 生物多様性(1)「大陸移動で生じた?」

- 越境する大気汚染(4)「広域大気汚染のシミュレーション」

- 越境する大気汚染(3)「黄砂を計る」

- 越境する大気汚染(2)「酸性雨の話」

- 越境する大気汚染(1)「広域大気汚染と観測」

- 魚類生息地ポテンシャルマップ「魚の棲みやすい川を考える」

- 水と土(3)「東京湾の現状、増水と影響」

- 水と土(2)「水処理技術、うまく生かせるか?」

- 水と土(1)「黒ボク土 人が作った土?」

- オゾン層(4)「南極でのオゾン破壊はなぜ?」

- オゾン層(3)「人工衛星がとらえた推移」

- オゾン層(2)「20年で進んだ破壊」

- オゾン層(1)「何がおきているか調査」

- ゴミ(7)「PCBをなくす」

- ゴミ(6)「再生品の安全性を考える」

- ゴミ(5)「リサイクル社会の身近な循環技術」

- ゴミ(4)「水素エネルギーを作り出す」

- ゴミ(3)「処分後に土に還るのか?」

- ゴミ(2)「不法投棄を空から捉える」

- ゴミ(1)「日本での流れを追う」

- 摩周湖「汚染の超高感度検出器」

- 森林「二酸化炭素収支を観測する」

- 二酸化炭素「温暖化の原因物質を観測する」

- モニタリング「施策を目ざした観測」

- 温暖化(5)「洋上風力発電の可能性をさぐる」

- 温暖化(4)「京都議定書以降に見えるもの」

- 温暖化(3)「炭素税は対策として有効か?」

- 温暖化(2)「暑く悪天候で大雨増える」

- 温暖化(1)「深刻化するその影響」

- 花粉症(3)「予防するには」

- 花粉症(2)「なぜこんなに増えているのか?」

- 花粉症(1)「症状を悪化させるもの」

- ココが知りたい地球温暖化

- CGER eco倶楽部

- 環環kannkann

- リスクと健康のひろば

- 環境展望台

- 環境展望台「環境技術解説」

- 環境展望台「探求ノート」

- 国立環境研究所動画チャンネル