京都議定書以降に見えるもの

温暖化(4)

2月16日、京都議定書が発効しました。

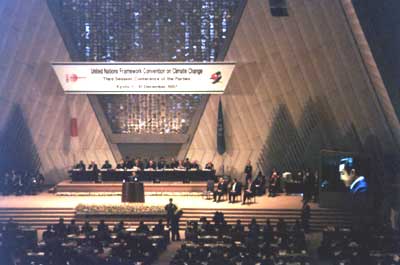

京都議定書とは、地球温暖化問題の解決に向けて1997年12月、京都で開催された会議で採択された国際法です。多くの国際法は、発効(効力を持つこと)するために主要国の批准(国会などで承認されて締約国となること)の手続きを必要とします。京都議定書の場合、世界最大の排出国である米国が批准しなかったため発効が遅れていたのですが、これでようやくスタートできたことになります。

議定書は、2008年から12年までの5年間、先進国の温室効果ガス排出量に対して数量目標を設定しており、例えば、日本であれば90年の排出量よりも6%低い量に抑えなければなれないことになっています。このように、温暖化問題解決のため必要な具体的行動の第一歩を示す画期的な合意に、議定書はなっています。

他方、一部では、「京都議定書は失敗だった」という批判が聞かれます。採択された97年当時、12年までの排出量に合意するのが精一杯で、その後の目標については今後の交渉に委ねることにしたため、13年以降に関する合意が急務となっています。

また当時は、先進国がまず先に温暖化の責任を負うべきだという声が強かったため、途上国に対して排出抑制義務を設定しませんでした。が、近年、一部の途上国では著しい経済発展とともに温室効果ガス排出量も急増していることから、今後は少なくとも一部の途上国にはなんらかの対策を求めるべきだという声が強まっています。

さらに、世界総排出量の四分の一弱を占める米国が、国内の強い反対で2001年にこの議定書から離脱してしまったため、13年以降に関する話し合いに米国を復帰させるためには、京都議定書以外の方法を模索すべきだという意見があります。

では、京都議定書は本当に失敗だったのでしょうか。米国でも州政府や産業界は、米国以外の国々が京都議定書を掲げて前進し始めたのを目にし、慌てて独自の対策を進めるようになりました。途上国でも、将来は温暖化対策が求められることを予想し、高い関心を持ち始めています。このような動きは、京都議定書がなければ生じなかったでしょう。

発効に伴い、13年以降の国際枠組みのあり方に関してすでにさまざまな案が出されています。地球温暖化の抑制に効果的であるべきということは当然ですが、それ以外にも、国家間の衡平性が保たれること、費用効果的であること、制度として複雑すぎないこと等が求められています。温暖化抑制に向けた人類の取り組みは、まだこれからといえます。

【社会環境システム研究領域 環境経済研究室 主任研究員 亀山康子】

- 研究最前線

- ふしぎを追って

- 市民と研究者と環境

- 私たちと話しませんか「環境の研究」

- 生物多様性(6)「国道沿いに咲くアブラナ」

- 生物多様性(5)「日本の自然は侵入種だらけ」

- 生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」

- 生物多様性(3)「レッドデータブックを知ってますか?」

- 生物多様性(2)「珍しい生き物ってどんな生き物?」

- 生物多様性(1)「大陸移動で生じた?」

- 越境する大気汚染(4)「広域大気汚染のシミュレーション」

- 越境する大気汚染(3)「黄砂を計る」

- 越境する大気汚染(2)「酸性雨の話」

- 越境する大気汚染(1)「広域大気汚染と観測」

- 魚類生息地ポテンシャルマップ「魚の棲みやすい川を考える」

- 水と土(3)「東京湾の現状、増水と影響」

- 水と土(2)「水処理技術、うまく生かせるか?」

- 水と土(1)「黒ボク土 人が作った土?」

- オゾン層(4)「南極でのオゾン破壊はなぜ?」

- オゾン層(3)「人工衛星がとらえた推移」

- オゾン層(2)「20年で進んだ破壊」

- オゾン層(1)「何がおきているか調査」

- ゴミ(7)「PCBをなくす」

- ゴミ(6)「再生品の安全性を考える」

- ゴミ(5)「リサイクル社会の身近な循環技術」

- ゴミ(4)「水素エネルギーを作り出す」

- ゴミ(3)「処分後に土に還るのか?」

- ゴミ(2)「不法投棄を空から捉える」

- ゴミ(1)「日本での流れを追う」

- 摩周湖「汚染の超高感度検出器」

- 森林「二酸化炭素収支を観測する」

- 二酸化炭素「温暖化の原因物質を観測する」

- モニタリング「施策を目ざした観測」

- 温暖化(5)「洋上風力発電の可能性をさぐる」

- 温暖化(4)「京都議定書以降に見えるもの」

- 温暖化(3)「炭素税は対策として有効か?」

- 温暖化(2)「暑く悪天候で大雨増える」

- 温暖化(1)「深刻化するその影響」

- 花粉症(3)「予防するには」

- 花粉症(2)「なぜこんなに増えているのか?」

- 花粉症(1)「症状を悪化させるもの」

- ココが知りたい地球温暖化

- CGER eco倶楽部

- 環環kannkann

- リスクと健康のひろば

- 環境展望台

- 環境展望台「環境技術解説」

- 環境展望台「探求ノート」

- 国立環境研究所動画チャンネル