- 分室長あいさつ

- 研究概要

- 研究室

- 受賞情報

- 分室セミナー

- アクセス

分室長あいさつ

琵琶湖分室長 馬渕 浩司

湖沼は「地球の鏡」と形容されることがあります。周辺に住む人間の影響を明白に映し出すだけでなく、世界規模で起こる気候変動の影響も反映するからです。このような湖沼の環境にしっかり向き合うこと、つまり、現状を正確に把握し、過去と比較して長い目で評価し、未来の予測につなげることは、周辺地域の環境や社会だけでなく、地球全体の未来や持続可能性を考えることにつながっています。

琵琶湖分室は、「政府関係機関移転基本方針」に基づき、平成29年4月に滋賀県琵琶湖環境科学研究センター(大津市柳が崎)の建物内に設置されました。開設以来、日本一の大きさと古さを誇る琵琶湖のほとりに活動拠点を置いて、水質や生態系に関する調査・研究を進めています。このような活動を通して、琵琶湖の環境の保全や回復に貢献するだけでなく、湖を取り巻く地域社会や地球全体の持続可能性について市民の皆様とともに考えるべく、科学的な基礎情報の提供にも力を入れています。

琵琶湖分室が開設されて5年が経過し、淡海環境プラザ(草津市矢橋)内にご提供いただいた研究スペース(矢橋帰帆島ベース)も、本格的な稼働を開始しました。分室全体としては、常駐者全員を合わせてもまだ10名ほどの小さな所帯ですが、小規模ながらも、市民の皆様の琵琶湖についての見方を新たにする成果を積み重ね、わかりやすい形で公開することを心がけています。2つの研究拠点を持つ新たな琵琶湖分室を、引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

研究概要

1.これまでの湖沼環境研究への取り組み

国立環境研究所では、1977年から継続している霞ヶ浦長期モニタリングを共通のプラットフォームとして、有害藻類の発生機構の解明、富栄養化防止に関する研究、難分解性溶存有機物の研究、底泥からの栄養塩溶出機構の解明、生物多様性評価に関する研究、生態系の保全、再生、管理に関する研究を実施してきました。

また、摩周湖、十和田湖、琵琶湖、釧路湿原東部湖沼など日本全国の湖沼をフィールドとして、湖沼環境研究を進めてきました。

2.琵琶湖分室で取り組む湖沼環境研究

国立環境研究所琵琶湖分室は、地域環境保全領域と生物多様性領域が共同管理する研究室で、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター内に設置されています。

琵琶湖分室では、国民的資産である琵琶湖の保全及び再生のために、水質・底質・生態系を見渡した総合的な研究を行います。国立環境研究所のネットワークを活用し、霞ヶ浦との比較研究を皮切りに、全国の湖沼を対象とした研究に発展させるとともに、地元大学・企業等との連携によって、研究成果の活用・実用化を図る地方創生プロジェクトに参加し、湖沼のもたらす恩恵を将来的に享受できる社会の実現を目指します。

健全な水環境保全のための水質・湖底環境に関する研究

-

有機物収支に関する研究湖内の有機物質収支を把握して生態系に配慮した栄養塩や有機物の管理を行うため、その基盤となる琵琶湖における一次生産や細菌生産、動物プランクトンの生産等を測定して、将来の生態系モデルの高度化のための各生物間の関係性を把握します。

-

底泥環境の評価と底泥溶出に関する研究水質や生態系に多大な影響を及ぼす湖底泥について、新たな底泥解析手法を導入し、湖底泥・間隙水の成分分析、底泥酸素要求量や底泥溶出の評価手法を検討します。

(黄みがかった領域)

-

湖沼の水質・底泥質改善に関する研究底泥の酸化還元状態を変化させる技術(微生物燃料電池等)を応用して、栄養塩等の底泥溶出の抑制・湖沼水質の改善等に繋がる底泥環境改善手法を検討します。

湖沼生態系の評価と管理・再生に関する研究

-

生物多様性・生態系の保全・管理・再生手法に関する研究在来魚の資源回復を目標とし、好適な産卵・生育場所が備える生物・物理的な環境条件を解明します。卵から成魚の分布データと、地形を含む環境因子との関連を、過去のデータも活用しながら検討し、保全策の立案につなげます。

-

生態系評価・予測のためのモニタリング手法の検討環境DNAを用いて、魚類や他の生物の分布データを効率的に得る手法を開発します。使い勝手がよく信頼性も高い手法にするため、各生物群のDNAバーコードデータを充実させるとともに、観察・採集に基づく実際の分布データとの比較検証を行います。

3.研究成果の活用と実用化

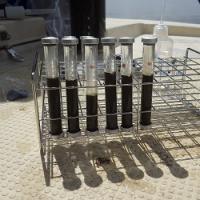

3者連携による琵琶湖の保全

平成29年2月17日、環境省、滋賀県、国立環境研究所の3者が、「湖沼環境研究分野の研究連携拠点における連携協力に関する実施協定」を締結しました。3者は、拠点における取り組みから得られた成果の発信などを行い、成果の活用・実用化を促進させるため、次の項目について連携・協力します。

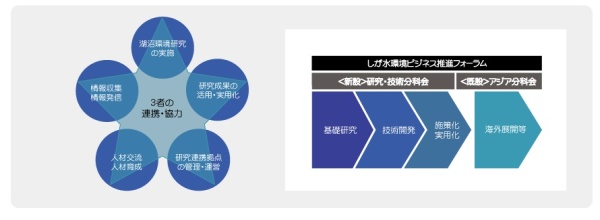

しが水環境ビジネス推進フォーラム研究・技術分科会

平成29年1月31日、「しが水環境ビジネス推進フォーラム」と連携して、企業、大学、滋賀県関係行政部局や研究機関、関連市町、国立環境研究所琵琶湖分室等が参画する、しが水環境ビジネス推進フォーラムの「研究・技術分科会」を立ち上げました。産・学・官連携により、研究成果の活用・実用化を推進します。

研究室

研究室

-

琵琶湖分室

受賞情報

-

2024年11月22日馬渕 浩司 室長がIchthy編集委員会よりIchthy論文賞を受賞

2024年11月22日馬渕 浩司 室長がIchthy編集委員会よりIchthy論文賞を受賞

-

2020年2月14日受賞のお知らせ ~

2020年2月14日受賞のお知らせ ~

中田聡史主任研究員が(一財)茨城県科学技術振興財団つくばサイエンス・アカデミーからSATテクノロジー・ショーケース2020ベスト産業実用化賞を受賞しました。ポスター発表の様子の動画も掲載していますので、ぜひご覧ください! -

2019年9月25日吉田 誠特別研究員が(公財)河川財団から河川基金優秀成果賞を受賞

2019年9月25日吉田 誠特別研究員が(公財)河川財団から河川基金優秀成果賞を受賞

-

2018年12月27日吉田 誠特別研究員が第17回世界湖沼学会の優秀発表賞を受賞

2018年12月27日吉田 誠特別研究員が第17回世界湖沼学会の優秀発表賞を受賞

-

2018年11月30日風間 健宏特別研究員が17th World Lake ConferenceのBest presentation awardを受賞

2018年11月30日風間 健宏特別研究員が17th World Lake ConferenceのBest presentation awardを受賞

-

2018年10月15日今井章雄琵琶湖分室長が日本水環境学会技術奨励賞を受賞

2018年10月15日今井章雄琵琶湖分室長が日本水環境学会技術奨励賞を受賞

-

2018年10月5日中田聡史特別研究員が公益財団法人 クリタ水・環境科学研究優秀賞を受賞

2018年10月5日中田聡史特別研究員が公益財団法人 クリタ水・環境科学研究優秀賞を受賞

-

2018年10月5日中田聡史特別研究員が(一社)日本シュミレーション学会よりBest Paper Awardを受賞

2018年10月5日中田聡史特別研究員が(一社)日本シュミレーション学会よりBest Paper Awardを受賞

分室セミナー

琵琶湖分室では、広く水環境保全や琵琶湖とその周辺の研究の発表を通して研究交流を実施しております。

分室セミナーの開催情報は

http://www.nies.go.jp/biwakobranch/activity/seminar.html

に掲載しております。

本セミナーは、滋賀県琵琶湖環境研究センター2F大会議室で実施していますが、所内・所外を問わず、どなたでも参加していただけます。国立環境研究所つくば本講や福島支部でもテレビ会議システムを通してお聞きいただけます。また、聞きたい講演や講師の要望等も受け付けております(biwako@nies.go.jpへお知らせください。)

皆様のご参加をお待ちしております。

この組織の関連情報・記事

(最新5件)

-

2025年10月7日

「琵琶湖魚卵分布データベース」を公開しました

「琵琶湖魚卵分布データベース」を公開しました

-

2024年11月22日

受賞のお知らせ~

受賞のお知らせ~

馬渕 浩司 室長がIchthy編集委員会よりIchthy論文賞を受賞 -

2024年10月9日

古代湖琵琶湖から球形緑藻ボルボックスの新種

古代湖琵琶湖から球形緑藻ボルボックスの新種

"ビワコエンシス"を発見

〜琵琶湖からボルボックス愛を込めて〜(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、滋賀県政記者クラブ同時配付) -

2024年6月7日

愛知目標の次のステージへ向けて:

愛知目標の次のステージへ向けて:

「昆明・モントリオール生物多様性枠組」について特集しました(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付) -

2022年4月28日

琵琶湖分室で採集した生物標本とDNA情報のデータベース「琵琶湖生物標本データベース」を公開しました

琵琶湖分室で採集した生物標本とDNA情報のデータベース「琵琶湖生物標本データベース」を公開しました