- 分室長あいさつ

- 研究概要

- 研究室

- アクセス

分室長あいさつ

水道水質研究和光分室長 浅見 真理

水と衛生及び環境リスクの視点から人々の健康な生活を支えるために!

水道水質・衛生管理に関する事務が厚生労働省から環境省に移管となり、2025年4月に国立環境研究所水道水質研究和光分室が発足しました。水道水質研究和光分室では、水道水源、浄水処理工程、配水・給水系統などの化学物質及び微生物の管理と制御を始め、水質汚染事故時のリスク管理、クライシスコミュニケーション、小規模水道の持続に関する研究に取り組んでいます。国立保健医療科学院で実施されていた研修は環境調査研修所や国土交通大学校に移管となりましたが、水道関係者からのご質問、ご相談には引き続きお応えしていきたいと思います。世界では『水と衛生』がまだまだ大きな課題であり、様々な職種の方々との関わりを大切に、環境リスクの低減を目指して研究と実践の橋渡し役を担いたいと考えています。

研究概要

2024年4月に環境省の所管となった水道水質・衛生管理に関して、安全で快適な水道水質を確保するために、水源から給水栓水までの水質を把握し、衛生的に管理するための調査・研究を実施する国立環境研究所水道水質研究和光分室が2025年4月に発足しました。水道水源には、ヒト健康に直接影響する化学物質や病原微生物に加えて、味や匂いなど水の性状に影響する物質等が存在します。また、浄水・配水工程では消毒副生成物等も生成するため、これらの分析手法や処理技術、水質管理手法の開発を行います。

水道水の安全を守るもととなる、水道水質基準や環境基準立案のために、国際機関や海外の機関、他の国内機関等と連携し、水質に係るリスク管理や水環境管理に必要な国内外の最新の知見を収集・解析し、提供します。災害時や水質事故時への対応についても研究しています。地方自治体及び水道事業体等の職員を対象とした水質管理や浄水技術等に関する人材育成に協力し、助言等を行ってきましたが、今後とも水道事業体や地方衛生研究所に加え、環境部局、地方環境研究所等との連携も行っていければと考えております。

国内の水源として用いられている地表水や地下水及び浄水工程水、給水栓水の化学物質や微生物等の実態調査を行い、それらの特性を解析しています。今後とも、国内機関と連携し、化学物質等の水道水質に関連するデータベースを作成していきます。

以下にいくつかの例をご紹介します。

水質基準の策定、改正に関する研究

全国の水道での化学物質、消毒副生成物等の実態調査や浄水処理性の検討を含め、水道水質基準の改正に必要な知見の取得、収集、解析を行っています。特に水道水質基準に入る見込みの有機フッ素化合物については、実態調査に加え、活用が期待されている迅速小型カラム試験の標準手法の構築や除去性評価等も精力的に行っています。

水質事故への対応に関する研究

水道水源の水質事故に備えた流域モニタリングの最適化や河川に設置した水質計器等での連続モニタリング、高分解能質量分析を用いた迅速測定、原因物質特定の検討などを行っています。

水道の微生物学的安全性に関する研究

水道水源流域や浄水処理工程におけるウイルス、細菌、原虫等の病原微生物の挙動や実態を調査し、定量的なリスク評価にもとづき、わが国の水道システムに適したリスク管理手法を提案する研究を行っています。

技術的助言

小規模水供給システムの持続性確保に関する研究や実地導入の技術的助言などを実施しています。

以下のURLで、情報提供を実施しています。

-

(水道技術経営パートナーズ株式会社のウェブサイトに移動します)

研究成果

2025年3月までの研究成果について、下のリンク先に掲載されています。

-

(国立保健医療科学院生活環境研究部 水管理研究領域のウェブサイトに移動します)

研修の移管

水道行政の移管に伴い、下記の研修は実施機関が変更されました。研修申込み等の詳細については、当該機関のホームページをご覧ください。

-

B11水道クリプトスポリジウム試験法に係る技術研修(11月実施予定)

(環境調査研修所のウェブサイトに移動します)

-

研修計画書 106ページ

専門課程 水道工学〔基礎コース〕、〔総合コース〕(9~10月実施予定)

(国土交通大学校のウェブサイトに移動します)

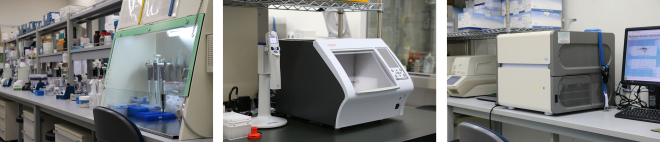

研究室

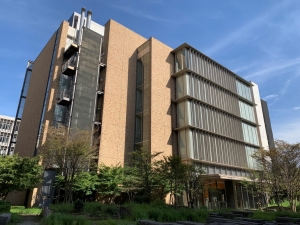

アクセス

〒351-0104 埼玉県和光市南2-3-6

国立研究開発法人国立環境研究所 水道水質研究和光分室

(国立保健医療科学院別館棟)

TEL: 050-1871-1675

E-mail:wakowq-info(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

-

(国立保健医療科学院のウェブサイトに移動します)

(別館棟2F、1F、B1Fの一部)