セミの大合唱から個別種を識別するAIを開発 —AIと音響シミュレーションで生物多様性モニタリングを効率化—

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

本研究成果は2025年7月9日、Elsevier社から刊行された生態学分野の学術誌『Ecological Informatics』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

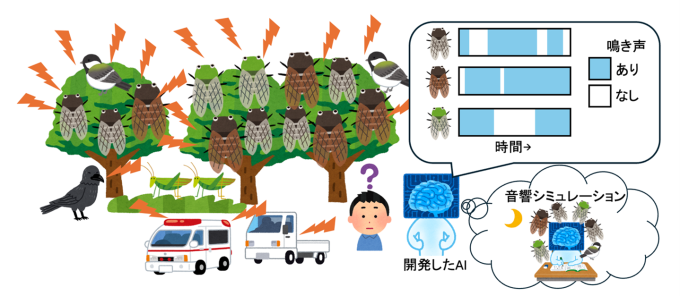

鳴き声は生物にとって重要なコミュニケーション手段であり、春に鳴くウグイスのさえずりや夏のセミの合唱は風物詩として文化的にも親しまれています。近年では野生動物の鳴き声を自動録音装置で長期間記録し、AI(人工知能)で解析する「音による生物調査」が長期にわたる生態系モニタリングを効率的に実現する手法として注目されています。

これらの手法は鳥類やコウモリ類を中心に研究が進んでいますが、セミ類やコオロギ類、キリギリス類などの昆虫の音声認識は大きく遅れているのが現状です。この原因として、セミ類の大合唱のように複数種の鳴き声が重なり合う条件における種識別の困難さが考えられます。セミ類の合唱では、含まれる種の組み合わせや個体数によって無数のパターンが生じます。正確な種判別を行うAIの開発には、全てのパターンを網羅した膨大な教師データが必要ですが、これらを野外で録音し、人が聞いて鳴き声が含まれる種を記載する作業は多大な労力を要します。

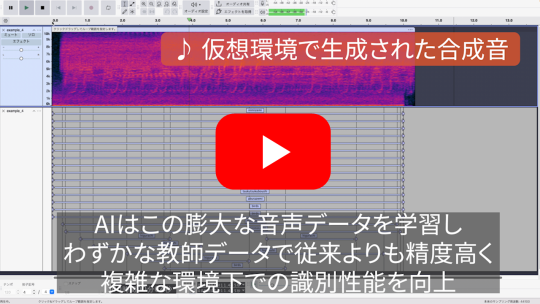

本研究では、音の混交や減衰を考慮した物理音響シミュレーション技術により、様々なパターンのセミ類の合唱を自動的に大量生成し、AIの教師データとして活用することで、この技術的課題の解決を目指しました。

2. 研究手法

本研究では、茨城県つくば市で一般的に見られる5種類のセミ(アブラゼミ、ミンミンゼミ、ニイニイゼミ、ツクツクボウシ、ヒグラシ)を対象に、以下の3ステップで鳴き声識別AIの開発を行いました。

音源の収集

YouTube、セミ図鑑の音声資料、野外録音から、各種のセミが単独で鳴いている「個体音源」を、1種あたり10音源程度収集しました。さらに、野外でセミ類の鳴き声と一緒に録音される可能性のある他の昆虫の鳴き声や鳥の鳴き声、車の走行音など(「その他音源」)も集めました。また、マイク特有のノイズや風、雨などの音を合唱シミュレーションに反映させるために、セミの出現前に野外で環境音(「背景音源」)を録音しました。

合唱シミュレーション

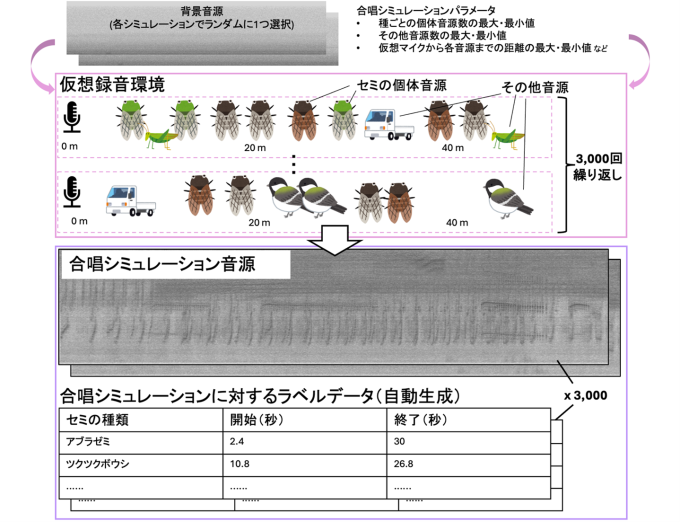

音響シミュレーションソフトウェア「Pyroomacoustics」を使用して、コンピューター上に仮想録音空間を構築しました。ランダムに選ばれた背景音源と、多数の個体音源やその他音源を仮想録音空間上の様々な距離に配置し、現実で起こり得る20秒間のセミの合唱を3000パターン生成しました(図2)。

AI訓練と性能評価

生成した仮想合唱データを用いて、データから特徴を自動で抽出し、分類を行う機械学習手法であるCNN(畳み込みニューラルネットワーク) により、多種の鳴き声を同時に識別するAIを訓練しました。AIの識別精度は、つくば市内で実際に録音したセミの合唱データを用いて評価しました。この手法の有効性を検証するために、1回の合唱シミュレーションに含める個体音源の最大数(各種10程度の個体音源から、重複を許してランダムに選んで配置)を変化させる実験を行いました。

3. 研究結果と考察

合唱シミュレーションによりAIの識別精度が大幅に向上

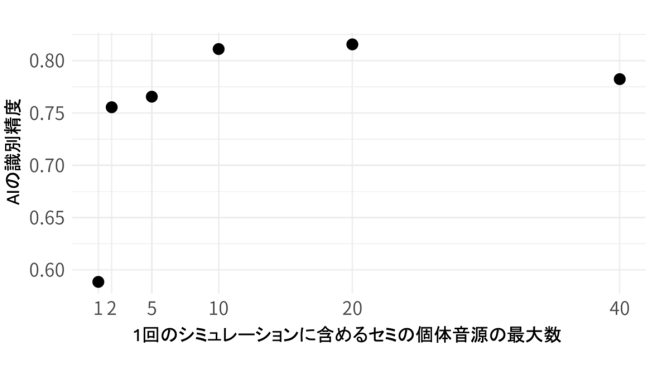

1回の合唱シミュレーションに含めるセミの個体音源数を最大20に設定して訓練した際、AIの識別精度は最も高くなり、AIの評価指標であるF1値注釈2で平均83%という実用的に十分な精度を達成しました(図3)。これは、各シミュレーションに1つの個体音源のみを用いた場合と比較して22ポイントの大幅な性能向上に相当します。特に注目すべきは、種あたりわずか10録音程度という極めて少ない教師データでこの高精度を実現したことです。 実際の野外録音データの分析では、約40%の録音で2種以上のセミが同時に鳴いており、最大4種が同時合唱する複雑な状況も確認されました。このような複雑な合唱条件下での高い識別性能は、この手法が実用的な生物調査ツールとして十分な機能を持つことを示しています。

セミ類の長期連続観測に応用

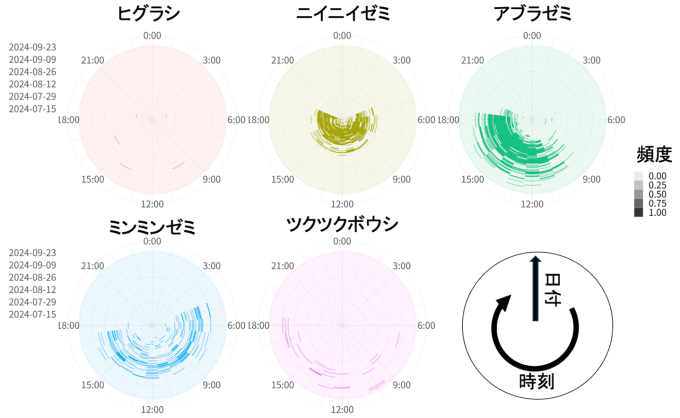

この手法の応用例として、国立環境研究所構内(茨城県つくば市)で2024年7月から9月まで連続録音した音源に対し開発したAIを適用し、セミ類の鳴き声の時系列変化を調査しました。その結果、セミ類の鳴き声には明確な季節変化と一日の中での時間的パターンがあることが確認されました(図4)。今後は気候変動によるセミ類の活動時期の変化を継続的に観測することや、セミ類の詳細な行動研究への応用が期待されます。

4. 今後の展望

提案手法はコオロギ類やキリギリス類、カエル類など、他の合唱する生物の鳴き声検出にも広く応用可能です。従来、AIによる自動識別が困難だったこれらの生物に対しても高精度な自動観測が実現されれば、音による効率的かつ持続的な生物活動の観測が可能となり、気候変動などによる生態系への影響評価に大きく貢献することが期待されます。 また、合唱に関連した現象として、他種の鳴き声や道路騒音などが特定の生物の鳴き声に干渉する「音響マスキング」効果が知られています。合唱環境下でも頑健な本技術による大規模観測データを活用した研究により、音響マスキングを回避する生物のコミュニケーション戦略の解明や、人間活動が音環境を通じて生物に与える影響の定量的評価が可能になると期待されます。

5. 注釈

注釈1教師データ:機械学習モデルなどの学習に用いるデータ。この研究では、モデルに入力する音声データと、その音声中に含まれるセミ類の種を記載したラベルデータのセットのこと。

注釈2F1値(評価指標):AIなどの分類性能を表す指標で、正しく識別できた割合(適合率)と、見落としなく拾えた割合(再現率)のバランスを示す。1に近いほど精度が高く、0に近いほど精度が低い。

6. 研究助成

本研究は内閣府総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 「スマートインフラマネジメントシステムの構築」の助成を受けたものです。

7. 発表論文

【タイトル】

A simulation based approach for enhancing automatic detection of cicada songs in challenging chorus conditions

【著者】

Ryotaro Okamoto, Hiroyuki Oguma

【掲載誌】Ecological Informatics

【URL】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954125003085(外部サイトに接続します)

【DOI】10.1016/j.ecoinf.2025.103299(外部サイトに接続します)

8. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

生物多様性領域生物多様性保全計画研究室

研究員 岡本遼太郎

室長 小熊宏之

9. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 生物多様性領域

生物多様性保全計画研究室 研究員 岡本遼太郎

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)