生物の進化を島が支える

-シマクイナが明かす、日本列島が大陸集団の存続を支える仕組み-

(農政クラブ、農林記者会、林政記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、北海道教育記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、千葉県政記者会、千葉民間放送テレビ記者クラブ同時配付)

ポイント

-

最先端のゲノム研究によって北東アジア固有で絶滅危惧種のシマクイナの進化の歴史を復元

-

日本列島が大陸(北東アジア)の遺伝的供給源となって本種の数十万年の存続に貢献した可能性

-

「島=進化の袋小路」という従来の考えを覆す成果

-

面積の限られた島の自然環境が、大陸の生物の歴史、そして未来を支える可能性

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、北海道大学、国立研究開発法人国立環境研究所、千葉県立中央博物館を含む国際研究グループは、ユーラシア大陸東部と日本の湿地に生息する絶滅危惧種・シマクイナ*1の進化の歴史を解明し、日本列島の集団が大陸の集団の進化に重要な役割を果たしたことを明らかにしました。

研究グループは、日本列島(北海道、青森)と大陸(ロシア・アムール地方など)に広がる本種の既知の繁殖地全域および越冬地(関東平野)からDNAサンプルを収集しました。そしてゲノム解析や分布モデリングによって、数十万年に及ぶ本種の個体数変化や遺伝子のやり取りの歴史を復元しました。その結果、本種は、歴史的には日本列島の安定した湿地環境で安定した個体数と高い遺伝的多様性を維持してきた一方、大陸では急激な環境変動で深刻な個体数減少が生じていたことが明らかになりました。さらに、その後の氷河期以降には、日本列島の集団が遺伝的供給源となり、それが大陸集団の絶滅回避、ひいては現在までの個体数増加につながった可能性も明らかになりました。

島が大陸を「支える源」になるという発見は、生物の進化における島と大陸の関係性に新たな視点をもたらします。本成果は、島という一見大陸よりも小さな自然環境であっても、長い生物の歴史では大陸規模の進化や生物多様性維持に重要な役割を担うことを示すもので、日本の自然の持つ価値を改めて浮き彫りにしました。本研究成果は、2025年8月25日に『Journal of Biogeography』誌でオンライン公開されました。

背景

島は、広大な大陸と比べて面積が小さく、自然環境も貧弱です。そのため、これまで島は「進化の袋小路」と見なされてきました。大陸から移住した生物種は、大陸から隔離されることで「ガラパゴス化」し、小集団としてやがて消えていく存在だと考えられてきたのです。一方、近年の研究は、島で繁栄した種が大陸で進化を遂げる「逆方向の移住(reverse colonization)」という現象が起こることを示しています。それでも「なぜ、どのように小さな島が大陸の生き物の進化を支えられるのか?」という根本的な仕組みは未だに解明されていませんでした。本研究は、その空白を埋めるべく、日本列島とユーラシア大陸東部の湿地帯でのみ繁殖するシマクイナというとても小さな鳥に着目しました。シマクイナを含むクイナ類は、大陸と島間を頻繁に行き来するユニークな仲間です。シマクイナにおいても北東アジアの大陸と島である日本列島をつなぐ歴史が隠されている可能性がありました。

内容

本研究では、ユーラシア大陸と日本列島に分布するシマクイナを対象とした遺伝学的研究を実施しました。シマクイナは環境省レッドリストにも選定されている絶滅危惧種です。これまで本種は、夏季は大陸の中国北部やロシア・バイカル地域で繁殖し、冬季は中国南部や本州以南で越冬する渡り鳥とされていましたが、その分布は多くの謎に包まれていました。なぜなら、普段のシマクイナは、下草が生い茂った湿地の地面をネズミのように歩き回って過ごしており、あまり見ることができないためです。そこで、研究チームはこれまで、声によって分布域を特定する技術を確立することで、ロシア・アムール川流域や、日本列島では北海道や青森県に本種の繁殖地、関東平野には本種の越冬地、といった本種の希少な分布域を過去20年間に新たに特定してきました。一方、近年は中国の繁殖地では個体が確認されていません。

研究グループは独自の捕獲技法によって、現在知られている繁殖地を網羅するロシア・アムール川流域およびバイカル地域、釧路、苫小牧、青森と、越冬地である関東平野の湿地で本種のDNAサンプルを集約的に収集しました。ミトコンドリアDNA*2やゲノム*3全体を縮約した遺伝子データを用いた系統解析、さらに繁殖期の観察データを用いた分布モデルによる過去の繁殖地の分布復元によって、数十万年に及ぶ個体数や分布変化、遺伝子のやり取りの歴史を詳細に復元しました。

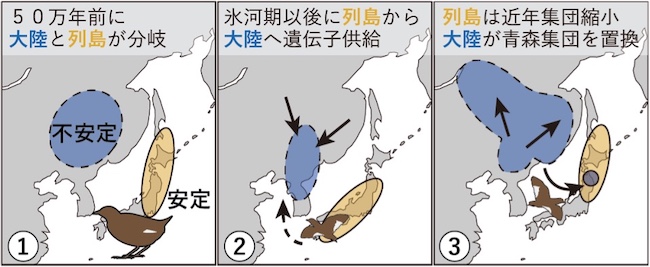

その結果、約50万年前に日本列島と大陸の集団が分岐した後、日本列島の集団は長期にわたり安定的に存続し続けたのに対し、大陸の集団は個体数が大きく減少したことが分かりました(図1-①)。さらに、氷河期以降に日本列島から大陸へ個体が移住したことで遺伝子が流入し、大陸集団の多様性の回復に貢献した可能性も明らかになりました(図1-②)。つまり、島は単なる受け手としてだけではなく、進化の重要な「遺伝的供給源」としても機能していたのです。シマクイナにとって過去の日本列島は繁殖に適した湿地が安定的に広がっていたことが推定されたため、激しい環境変動を経験した大陸のサポートとして機能できたのでしょう。一方、現在の青森には、もともと日本列島にいたシマクイナではなく、ごく最近になって大陸からやってきたシマクイナが繁殖していることも分かりました(図1-③)。現在の日本では人間活動による環境の悪化によって貴重な湿原が減ってしまったことで、青森県以南のシマクイナは一度絶滅してしまったようです。進化では重要な役割を果たした日本列島のシマクイナも、人間の影響で現在は絶滅の危機にさらされているということも明らかになりました。

今後の展開

本研究は、特異的な歴史を持つ島の自然環境が大陸の遺伝的多様性の維持に欠かせない役割を果たす可能性を示しました。今後は、同様の現象が他の鳥類や生物群でも起こっているかを調べることで、「島が大陸を支える」という新しい進化の普遍的な仕組みを解明できると期待されます。また、シマクイナのように日本で近年発見された希少な種において、その生息域の保全は、大陸規模の進化や生物多様性を守るうえでも大きな意味を持ちます。日本の湿地に生息する小さな鳥を守ることが、実は大陸の未来を救うことにつながるかもしれないのです。

論文

【論文名】Phylogenomics supports island contribution to metapopulation dynamics in a predominantly continental bird species 【著者名】青木大輔(森林総合研究所)、先崎理之(北海道大学)、安藤温子(国立環境研究所)、 小田谷嘉弥(我孫子市鳥の博物館、千葉県立中央博物館)、Wieland Heim (Swiss Ornithological Institute、University of Zurich、University of Oldenburg)、北沢宗大(北海道大学、国立環境研究所)、Tom Wulf(Institute of Integrated Natural Sciences)、 Daronja Trense(Koblenz-Landau University)、Marc Bastardot、(University of Lausanne)福田篤徳(日本野鳥の会茨城県)、高橋雅雄(岩手県立博物館、NPO法人おおせっからんど)、今藤夏子(国立環境研究所) 【掲載誌】Journal of Biogeography 【DOI】https://doi.org/10.1111/jbi.70038 【研究費】文部科学省科学研究費助成事業「科研費」(課題番号:22K20670、23H02243)

共同研究機関

北海道大学、国立環境研究所、我孫子市鳥の博物館、千葉県立中央博物館、Swiss Ornithological Institute、 University of Zurich、University of Oldenburg、Institute of Integrated Natural Sciences、Koblenz-Landau University、University of Lausanne、野鳥の会 茨城県支部、岩手県立博物館、NPO法人おおせっからんど

用語解説

*1 シマクイナ

ツル目クイナ科の渡り鳥。全長約13cmのスズメほどの大きさ。下草が生い茂った湿地で繁殖するため、かつてはその分布は大きな謎に包まれていた。特徴的な鳴き声を持つことから、ロシアおよび北日本の繁殖地や、関東以西の越冬地などが徐々に明らかにされている。環境省レッドリストでは絶滅危惧種に選定されている。

*2 ミトコンドリアDNA

細胞のエネルギー産生に関わる細胞内小器官で、母からのみ子供に遺伝(母系遺伝)する。

*3 ゲノム

生物が持つ遺伝情報の総体。

お問い合わせ先

【研究に関するお問い合わせ】

森林総合研究所 野生動物研究領域 鳥獣生態研究室

研究員 青木大輔 (あおき だいすけ)

北海道大学大学院地球環境科学研究院

准教授 先崎理之(せんざき まさゆき)

国立環境研究所 生物多様性領域

主任研究員 安藤温子(あんどう はるこ)

千葉県立中央博物館 展示課 研究員

研究員 小田谷嘉弥(おだや よしや)

【報道に関するお問い合わせ】

森林総合研究所 企画部広報普及科広報係

E-mail:kouho(末尾に“@ffpri.go.jp”をつけてください)

北海道大学社会共創部広報課

E-mail:jp-press(末尾に“@general.hokudai.ac.jp”をつけてください)

国立環境研究所 企画部広報室

E-mail: kouhou0(末尾に“@nies.go.jp”をつけてください)

千葉県立中央博物館 管理部企画調整課

E-mail:kouhou_cbm(末尾に“@mz.pref.chiba.lg.jp”をつけてください)