学生モニタリング調査によるヒグマ個体群動態の解明

~40年間の長期変動と春グマ駆除制度の影響が明らかになる~

(北海道教育庁記者クラブ,文部科学記者会,科学記者会,筑波研究学園都市記者会,環境省記者クラブ,環境記者会同時配付)

ポイント

・北大の学生サークル「クマ研」がモニタリング調査した40年分のヒグマの痕跡データを解析。

・駆除奨励制度によるヒグマ個体群の衰退と制度廃止後の回復過程が判明。

・学生によるモニタリング調査が野生動物の保護管理に貢献できることを示唆。

|

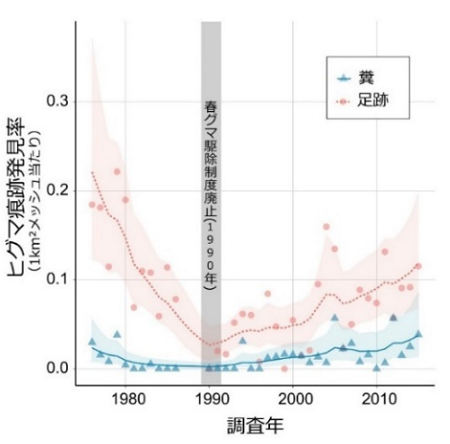

北海道大学大学院農学研究院の中村太士教授,国立環境研究所生物多様性領域の久保雄広主任研究員らの研究グループは,北海道大学のヒグマの生態を調査する学生サークル「北大ヒグマ研究グループ*1」(以下北大クマ研)により蓄積されてきた,北海道北部地域のヒグマの40年分のモニタリングデータを時系列解析し,春グマ駆除制度*2による個体群の衰退及び制度廃止後の回復過程を明らかにしました。本成果は,学生主体の長期モニタリングによって政策転換が大型哺乳類の個体群におよぼす影響を明らかにした,国際的にも極めて稀なものです。 クマやトラなどの大型食肉目*3に属する哺乳類の多くの種は,狩猟や生息地減少といった人間活動の影響を受けて個体数が減少しています。長期間の個体群モニタリングは,寿命が長い大型食肉目に対する人間活動の影響を明らかにするために重要です。近年,市民が主体となった大型食肉目の個体群モニタリングの有効性が期待されはじめていますが,これを実証した研究はありませんでした。 北大クマ研は北海道大学・天塩研究林において,1975年からヒグマ個体群の動向を明らかにするために,ヒグマの痕跡(糞や足跡)を調べてきました。北海道では1969年から1990年にかけてヒグマの積極的な駆除を目指す「春グマ駆除制度」が施行されました。今回の研究では,1975年から2015年にかけて北大クマ研が記録したデータを解析し,春グマ駆除制度がヒグマ個体群の動態に与える影響を調べました。 その結果,ヒグマの個体数の指標である痕跡発見率が春グマ駆除期間中(1975年~1990年)において減少した一方で,春グマ駆除が廃止された後(1991年~2015年)回復したことを明らかにしました(図1)。これまで北海道においては,ヒグマの分布や個体数を把握する際にハンター等からの情報・試料提供が用いられてきましたが,こうしたモニタリングを担う人たちの高齢化が進み,人口も減少しています。本研究では,そうした状況下において大型食肉目の保護管理を円滑に進めていく上で,学生も市民科学者として今後重要な役割を果たしていく可能性があることを示しました。 なお,論文執筆者のうち中村太士教授以外は全員が北大クマ研OBです。本研究成果は,2021年7月13日(火)公開のConservation Science and Practice誌に掲載されました。 |

【背景】

クマやライオンなどの大型食肉目に属する哺乳類の多くの種は,狩猟や生息地減少といった人間活動の影響を受けて個体数が減少しています。個体群の長期変動の把握は,寿命が長い大型食肉目に対する人間活動の影響を明らかにするために重要です。北欧や日本では,ハンターからの情報提供を基にしたモニタリングデータが大型食肉目の個体群の変動の把握に既に貢献しています。しかし,現在ハンター人口が減少している地域では,別のモニタリング体制が必要だと考えられます。近年,学生が主体となった市民科学*4によるモニタリングの有効性が期待されていますが,大型食肉目の個体群を長期的に調べた前例はこれまでありませんでした。

【研究手法】

北大クマ研は,北海道のヒグマの分布の北端に位置する北海道大学・天塩研究林(面積:約225km2)において,1975年よりヒグマ個体群の動向を明らかにするために,ヒグマの痕跡(糞・足跡)をモニタリングしてきました(p.1下部写真)。この調査では,天塩研究林全域をカバーするように河川沿いや林道に設置された固定調査ルートを毎年夏季に踏査し,ヒグマの痕跡を記録します。まず本研究では,統計解析のために,紙媒体で記録されていた1975年から2015年にかけての40年分の記録を,地理情報システムを使ってデジタルデータ化しました。北海道では1969年から1990年にかけてヒグマの積極的な駆除を目的とした「春グマ駆除制度」が施行されていました。統計解析では,デジタルデータ化したモニタリングデータを状態空間モデル*5によって時系列解析し,1975年~1990年にかけての「春グマ駆除制度期間中」と1991年から2015年にかけての「駆除制度廃止後」において個体群の指標となる痕跡発見率がどのように変化したかを検証しました(1987年~1989年は未調査)。

【研究成果】

春グマ駆除制度期間中において,ヒグマの個体数の指標である痕跡発見率が減少し(年平均15%),1980年代後半はほとんど痕跡が見られなくなりましたが,制度廃止後に痕跡発見率が増加し(年平均7%),個体群が回復したことが明らかになりました(図1)。この結果は,ヒグマの保護管理政策の転換がヒグマ個体群に大きな影響を与えたことを示唆します。また,分布の北端に位置するにもかかわらず,制度廃止後にヒグマ個体群が回復できたのは,天塩研究林南東部に連結した森林からの個体の移入が貢献している可能性があります。

【今後への期待】

本研究では,学生主体のモニタリングによって,保護管理政策の転換がヒグマ個体群に与える影響を明らかにしました。この成果は,北大クマ研の学生が40年間も決められたルートを同じ手順によって地道に調査するヒグマの痕跡モニタリングを継続したことで得られました(現在も北大クマ研のモニタリング調査は継続中です)。このことは,学生が市民科学者の一員として,大型食肉目の保護管理に貢献する知見をもたらす可能性を示しています。

昨今,全国的に農業被害や人身事故といった人間と野生動物の軋轢に対する世間の関心が高まっているものの,そのような軋轢を解消する人材が不足していると指摘されています。北大クマ研の学生の中には,大学卒業後,野生生物の研究者になる者も多く,大型哺乳類の保護管理に携わる仕事につく人も少なくありません。仲間同士で議論しながら調査計画を立て,大自然の中で汗を流して調査を行い,一日の調査を終えた夜は夕食を食べながら調査の反省点や目標を共有する。こうした過程も学生主体のモニタリングだからこそ経験できる貴重な財産です。若い学生が主体となる市民科学は,研究データの蓄積のみならず,環境教育の場の提供としても重要な役割を果たし,野生動物管理など生態系管理の将来を担う人材の育成にも今後ますます貢献していく可能性があります。

論文情報

(1北海道大学大学院農学研究院,2北海道大学北方生物圏フィールド科学センター,3国立環境研究所生物多様性領域,4北海道大学大学院環境科学院,†現所属 北海道立総合研究機構)

お問い合わせ先

北海道大学大学院農学研究院 教授 中村太士(なかむらふとし)

TEL 011-706-2510 FAX 011-706-2517

メール nakaf(末尾に@for.agr.hokudai.ac.jpをつけてください)

URL https://harunirehp.wixsite.com/forman

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 産業技術環境研究本部

エネルギー・環境・地質研究所 研究職員 日野貴文(ひのたかふみ)

TEL 011-747-2427 FAX 011-737-9071

メール egg-koho(末尾に@ml.hro.or.jpをつけてください)

配信元

北海道大学総務企画部広報課(〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目)

TEL 011-706-2610 FAX 011-706-2092

メール jp-press(末尾に@general.hokudai.ac.jpをつけてください)

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室(〒305-8506 茨城県つくば市小野川16丁目2)

TEL 029-850-2308 FAX 029-850-2716

メール kouhou0(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

【参考図】