流域の土地利用が湧水性魚類の分布に影響

—ホトケドジョウを指標に検証—

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

本成果は、9月10日に生態学の国際学術誌『Ecological Research』(オンライン版)に掲載されました。

1. 研究の目的と方法

地下水の湧出によって形成される湿地は、年間を通じて水温や水質が安定しやすいことから、希少種や固有種の重要な生息地となっています。しかし、都市化によりアスファルトなどの人工物が地面を覆うことで雨水の浸透が妨げられると、地下水量や水温が変化し、湧水がつくる湿地の環境が変化するため、これらの生物に悪影響を及ぼす可能性があります。

本研究では、湧水を好む魚類であるホトケドジョウ(Lefua echigonia、絶滅危惧IB類、図1)を対象に、その分布に影響する気候、地形、土地利用などの要因を総合的に解析しました。対象地域とした印旛沼流域(千葉県)では、ホトケドジョウは主に谷津に生息しています。谷津では、谷底で地下水が湧き出しており、かつてはその湧水を利用して水田耕作が行われていました。現在、多くの谷津で耕作が停止しており、湧水がある谷津では、谷底に湿地が形成されています(図1)。本研究では、印旛沼流域内の谷津102地点において、タモ網を用いた捕獲調査および環境DNA注釈1分析により、本種の分布データを収集しました。

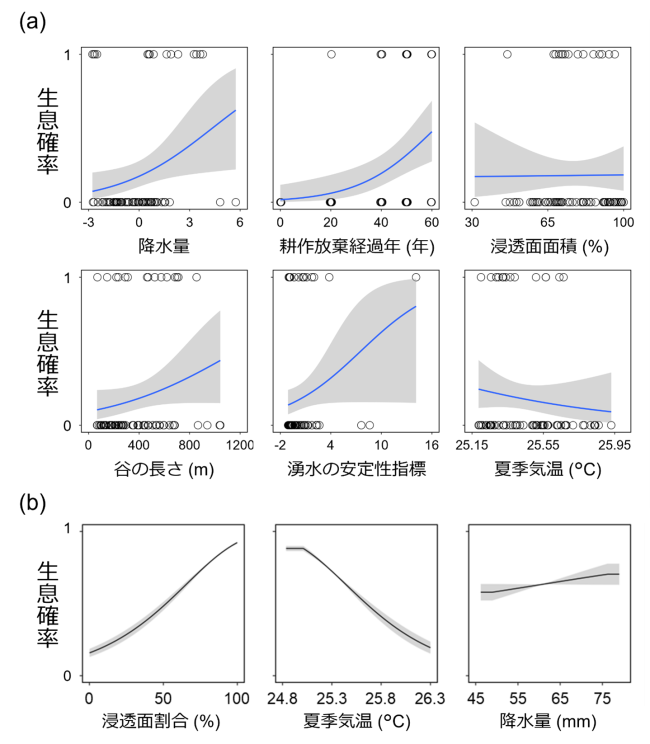

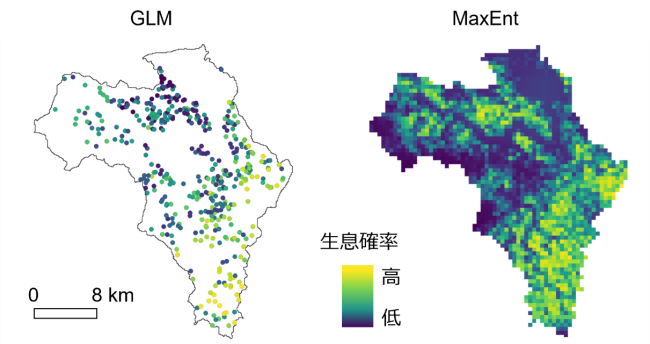

解析手法としては、ホトケドジョウの生息に影響を与えると予想される「谷ごとの集水域面積」、「集水域内の雨水が浸透する土地利用(森林・農地・ゴルフ場)の面積とその割合」、「降水量」、「夏季の気温」、「谷の長さ」、「谷底で水田耕作が停止してからの年数」、「TWI(地形的な水の集まりやすさ)」、「湧水の安定性指標(浸透面面積、集水域面積、谷の深さなどを考慮した複合変数)」といった環境因子を変数とし、一般化線形モデル(GLM)と最大エントロピー法(MaxEnt)という2通りの統計手法によって、生息適地の推定を行いました。

2. 結果・結論

GLMの結果からは、降水量の多さだけでなく、湧水の安定性指標がホトケドジョウの生息確率に正の影響をもつことが示されました(図2a)。MaxEntによる解析でも、浸透性の地表面の割合を示す変数が最も高い寄与率を示し、雨水浸透の重要性が確認されました(図2b)。GLMとMaxEntの両手法で推定された生息適地の空間分布は、印旛沼流域内の南部および東部に多いことなど類似した傾向を示したことから、解析結果の信頼性も確認されました(図3)。

また、GLMによる解析では、水田耕作が停止してからの年数が長い谷津では、生息確率が高いことも示されました。これは古い時代に耕作が停止した場所は、乾田化のための排水路工事などが行われていないため、湿地として残りやすいことや、もともと地下水位が高い谷津ほど早い時期に放棄されやすかったことを反映している可能性が考えられます。この結果は、古くから耕作を放棄されている農地の中には、生物の生息にとっては重要な場所があることを示しています。

本研究の結果は、ホトケドジョウの生息には、谷津内部の環境だけでなく、流域の土地利用(特に雨水浸透の程度)が影響することを示しています。近年、流域治水注釈2の一環として、都市型水害のリスク軽減や河川への雨水流入量の制御を目的とした、雨庭(レインガーデン=雨水の土中への浸透を促進する緑地)の導入が世界的に注目されています。本研究の結果は、そのような雨水浸透の促進が、都市域における防災だけでなく、低地の生物多様性の保全にも寄与し得ることを示しています。

なお、本研究で作成したホトケドジョウの生息適地マップは、ウェブGIS(地理情報システム)として、印旛沼流域でのグリーンインフラ(自然を活かした地域づくり)を進める任意団体「里山グリーンインフラネットワーク」のウェブサイト(https://gisatoyama.com/ 外部サイトに接続します)でも公開しました。このような情報を活用することにより、計画的な雨水浸透の促進が進むことが期待されます。

3. 注釈

注釈1環境DNA:水や空気といった環境中に存在する生物由来のDNA断片。これを分析することで、その環境に生息している生物種を特定できる。本研究では谷の出口の水を分析することで、その谷におけるホトケドジョウの存在を検討した。

注釈2流域治水:気候変動による水害の激甚化・頻発化を踏まえ、河川内だけでなく、流域全体で、国、都道府県、市町村、企業、住民など、あらゆる関係者が協力して水害対策を行う考え方。2021年に流域治水関連法が施行された。

4. 研究助成

本研究は環境研究総合推進費2-2302「気候変動適応と緩和に貢献するNbS-流域スケールでの研究-」の支援を受けて実施した。

5. 発表論文

【タイトル】

Land use within a catchment affects habitat suitability and the distribution of a spring-dependent animal

【著者】

Yuna Hirano, Noe Matsushima, Natsuko I. Kondo, Hiroki Kato, Hiroshi C. Ito, and Jun Nishihiro

【掲載誌】Ecological Research

【URL】https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1440-1703.70003

(外部サイトに接続します)

【DOI】10.1111/1440-1703.70003

(外部サイトに接続します)

6. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

気候変動適応センター

副センター長 西廣 淳

特別研究員 平野 佑奈

生物多様性領域

室長 今藤 夏子

7. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人 国立環境研究所 気候変動適応センター

副センター長 西廣 淳

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)