生物群集はエネルギー地形の高低に従い変化する

—データ駆動型の生物多様性の変化予測を実現—

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会同時配付)

国立環境研究所の角谷拓室長と、理化学研究所バイオリソース研究センターの鈴木健大研究員と、ノースカロライナ大学グリーンズボロの照井慧助教から成る研究チームは、エネルギー地形解析とよばれる手法を用いて、多数の生物種の組み合わせ(以下「群集組成」という。)のエネルギーを推定しました。シミュレーションによって生成された群集や様々な野外群集を対象に、変化前と変化後でエネルギーの評価を行った結果、群集組成の時間変化はエネルギーの高い(不安定な)状態からエネルギーの低い(安定な)状態へと予測可能な軌跡をたどることが示されました。さらに、変化前の状態が不安定であるほど群集組成が大きく変化することも明らかになりました。

エネルギー地形解析は、生物群集の空間的なパターンからエネルギー推定可能なため、長期的な観測データがないケースでも適用可能です。本研究の成果は、生物多様性予測を支える基盤的知見・技術の提供を通じて、ネイチャーポジティブの実現に貢献します。

本研究の成果は、2025年4月21日付で『米国科学アカデミー紀要(PNAS)』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

幅広い条件に適用できる生物多様性の予測手法は確立されていなかった

生物多様性の喪失が社会課題となり、その解決にむけた取り組み(ネイチャーポジティブ)を進める機運が高まっています。ネイチャーポジティブを実現に導くためには、生物多様性の状態を評価し、生物多様性の変化を正しく予測することが基礎となります。一方で、長い進化の歴史を背景に、様々な生物から構成される生態系は、同じような環境の変化であっても、それぞれ独特の振る舞いをすることが知られています。そのため、生物多様性の状態変化を幅広い条件下で予測することはこれまで困難でした。様々な生物分類群や大きな環境の不均一性を含む広域スケールなどにおいても適用可能な手法が求められていたといえます。

群集組成のエネルギーとは

近年、生態学分野で用いられるようになったエネルギー地形解析は、このような手法の基礎となる可能性を持っています。エネルギー地形解析では、まず、実際に観測された群集組成のパターンと環境条件にもとづいて群集組成を推定する統計モデルを構築します。その上で、評価対象とする群集組成が、統計モデルの推定からどのくらい違っているかを計測します。エネルギー地形解析では、このモデルと評価対象の間の違いの大きさを群集組成のエネルギーと捉えます。つまり、対象となる群集組成が実現しにくいものであるほど、統計モデルからの違いが大きい、すなわちエネルギーが高いと捉えます。

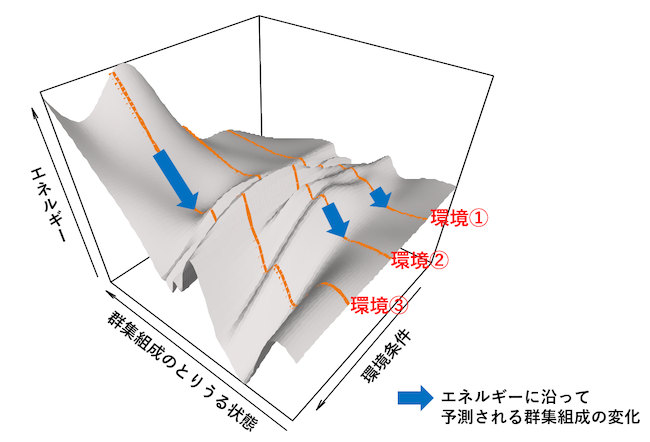

エネルギーの高さと不安定性との関係の仮説

エネルギー地形解析は、群集組成の状態と環境条件の組み合わせごとに、群集組成の変化経路に応じたエネルギー曲面(エネルギー地形)を描き出すことができます(図1)。上で述べたように、エネルギーが高い群集組成は、実現しにくい群集組成でした。したがって、図1の矢印で示すように、エネルギーが高い群集は実現しにくく、仮に観測されたとしても、よりエネルギーの低い方向へ変化しやすいことが予想されます。しかし、数理モデルや微生物群集などの一部の例外を除き、生物群集を対象としたこの関係性の検証はこれまで行われていませんでした。もし、様々な生態系においてこの関係性が正しいとするのであれば、現在のエネルギーが高い群集は不安定であり、そのことから将来的に大きなエネルギー減少と大きな群集組成変化を経験する可能性が高いという予測が成り立ちます(図1)。

2. 研究目的と手法の概要

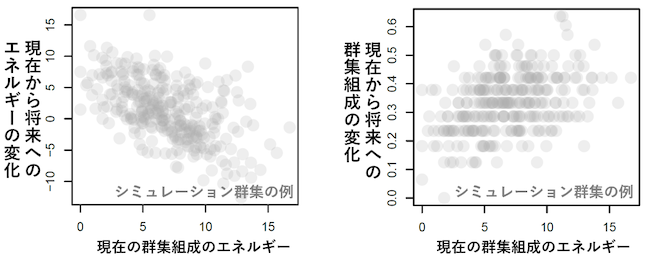

シミュレーション群集での検証

本研究ではまず、多数の群集の動態を同時にシミュレートする数値モデルを用いて、群集組成の時間変化のシミュレーションを行い、異なる2時点における群集組成データセットを生成しました。検証においては、2時点のデータセットの内、前者をトレーニングデータ(現在データ)、後者を検証データ(将来データ)として用いました(図2)。その結果、トレーニングデータをもとにエネルギーが高いと評価された群集は、検証データへのエネルギー変化がより低い方向へ生じること、さらに、群集組成の変化も大きくなることが示されました(図2)。

実際の生態系での検証

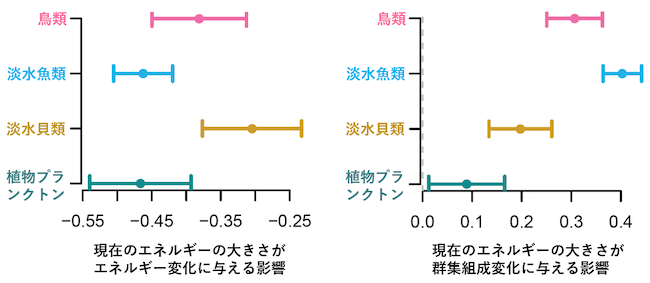

本研究では、シミュレーション群集に対して行ったものと同様の検証を、実際の生態系の群集(鳥類、淡水魚類、淡水貝類、植物プランクトン)についても実施しました。検証においては、シミュレーションと同様にトレーニングデータと検証データに用いるため、異なる二つの時点で群集組成が観測されたデータセットを対象としました。その結果、いずれの分類群においても、シミュレーションでの検証と同様、現在の群集組成のエネルギーが高い群集は、将来大きなエネルギー減少を経る傾向があること、さらに将来、より大きな群集組成の変化を経験する傾向があるという一貫した結果が得られました(図3)。

3. 研究成果の意義と今後の展望

生態学分野における一般則探求の起爆剤に

本研究は、生物多様性の変化が、単純で統一的な法則に従うこと、すなわち、現在の状態においてより高いエネルギーを持つ群集組成は、より不安定であり、将来より大きな変化を起こしやすいこと、を示しました。この成果は、これまで確率論的あるいは中立的過程と考えられてきた群集変化における広範な現象が、群集状態のエネルギーという新たな評価軸から見たときに隠れた構造を持つ可能性を示唆しています。このような本研究の成果に基づく再検討は、生態系という複雑系のダイナミクスの理解の深化に大きく貢献することが期待されます。

データ駆動型の生物多様性予報の実現への貢献

さらに本研究の成果は、データ駆動型の生物多様性予報とでも呼ぶべき、生物多様性分野における次世代型の将来予測の基盤となりえます。近年、環境DNA解析に代表されるように生物多様性の観測技術は目覚ましく発展しています。エネルギー地形解析はデータ駆動型の手法であり、より多くのデータが利用可能になるほど精度の高いエネルギー地形の推定が可能になります。したがって、観測技術の実装を通じて日々蓄積される生物群集データを、エネルギー地形解析を核とする解析プラットフォームに入力することで、生物多様性の変化予報が高頻度で出力される、そのような具体像を描くための基盤が整いつつあります。本研究の成果は、生物多様性予測を支える科学技術基盤の一つとして、ネイチャーポジティブの実現、ひいては広範なグローバル・コモンズの保全に大きく貢献するものです。

4. 研究助成

本研究の一部は、環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20234002)により実施しました。

5. 発表論文

【タイトル】

Linking energetic instability to compositional changes in biological communities

【著者】

角谷拓1*, 鈴木健大2, 照井慧3(1国立環境研究所, 2理化学研究所, 3ノースカロライナ大学グリーンズボロ)

【掲載誌】Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

【URL】https://doi.org/10.1073/pnas.2422701122(外部サイトに接続します)

【DOI】10.1073/pnas.2422701122(外部サイトに接続します)

6. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

生物多様性領域生物多様性評価・予測研究室

室長 角谷拓

理化学研究所バイオリソース研究センター・統合情報開発室

研究員 鈴木健大

7. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 生物多様性領域

生物多様性評価・予測研究室 室長 角谷拓

国立研究開発法人理化学研究所バイオリソース研究センター

統合情報開発室 研究員 鈴木健大

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)

理化学研究所 広報部 報道担当

ex-press(末尾に”@ml.riken.jp”をつけてください)