野生生物取引の規制、意図せぬ波及効果が明らかに

—規制対象外の種の取引量増加を示唆

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、大阪科学・大学記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、徳島県教育記者クラブ同時配付)

野生生物取引の規制は、過剰利用から種を守るための重要な政策手段です。しかし、規制の導入が規制対象外の種の取引量にどのような影響を与えるのかは検証されてきませんでした。

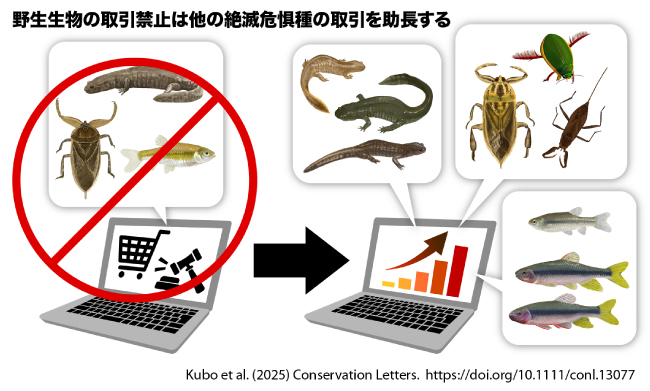

本研究では、日本の3種の絶滅危惧種(タガメ、トウキョウサンショウウオ、カワバタモロコ)の取引禁止政策の影響を分析し、規制導入が規制対象外の種の取引量を増加させる「波及効果(スピルオーバー効果)」の存在を明らかにしました。この結果は、政策立案者が規制の対象外にも目を向け、より包括的な政策設計の必要性を示しています。

本研究の成果は、2025年1月21日付でWiley社から刊行される生物多様性分野の学術誌『Conservation Letters』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

野生生物取引は世界規模で数十億ドルに達する市場であり、過剰な野生生物の採取は生物多様性の劣化を引き起こしています。日本は世界有数の野生生物輸入大国であり、持続的な野生生物取引の実現に向け、国内外で様々な法規制やそれらに基づいた対策が進められています。

野生生物の取引禁止政策は、上記の課題に対する代表的な政策の一つですが、これまでの研究は規制対象種への影響に焦点を当てており、規制対象外の種に対する影響を評価していませんでした。

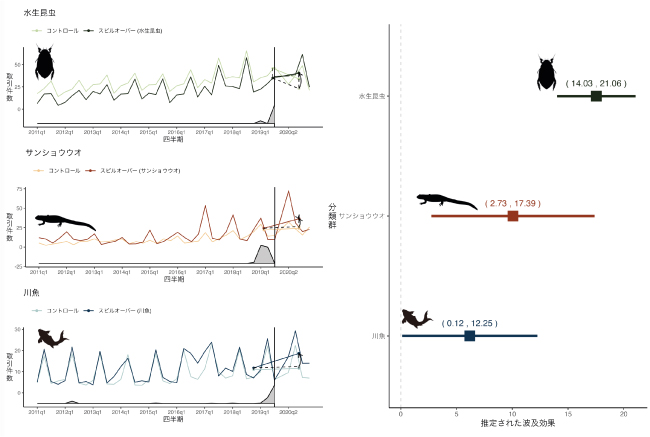

そこで本研究では、「野生生物取引の禁止は規制対象外の種の取引を助長するのか」という問いに答えるため、11年間のオンライン販売データに先進的な因果推論手法(合成差の差法:Synthetic Difference-in-Differences)を適用した分析を行いました。

2. 研究手法

政策の背景

本研究が対象とする政策は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(通称、種の保存法)に基づく規制行為「特定第二種国内希少野生動植物種」制度です。この制度では、2020年2月に初めて絶滅危惧種であるタガメ、トウキョウサンショウウオ、カワバタモロコの3種が特定第二種国内希少野生動植物種に指定され、販売・頒布目的の捕獲や譲渡が禁止されました。その後も規制対象種の追加指定が継続的に行われています。しかし、この規制導入によって他の種の取引がどのような影響を受けるかは明らかにされていませんでした。

分析データと統計モデル

本研究では、「野生生物取引の禁止は規制対象外の種の取引を助長するのか」という問いに答えるため、オンライン販売データを用いて、日本における3種の取引禁止政策の導入による影響を分析しました。本研究では、インターネット・オークションサービスの11年間(取引禁止前9年、取引禁止後2年)のデータに、合成差の差法を用いて、政策の導入による非規制種の取引への影響を検証しました。

3. 研究結果と考察

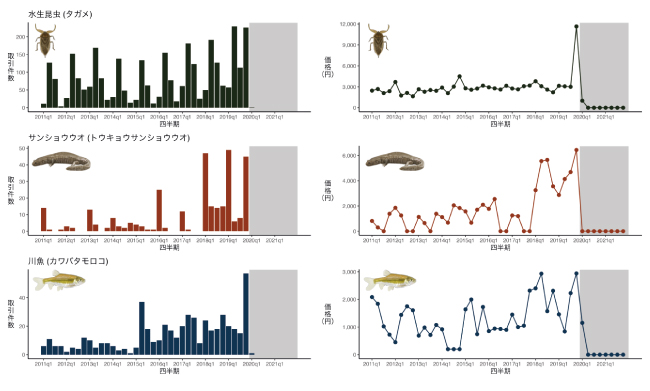

11年分のオンライン販売データを分析した結果、種の保存法による規制対象3種については、規制導入後はオークションサイト上での取引がほとんど確認できませんでした(図2)。

一方、絶滅危惧種を含む規制対象外の種の取引に意図せぬ波及効果(スピルオーバー効果)が生じている可能性が示されました。取引禁止1年後に各分類群における規制対象外の取引量が有意に増加していることが示されました(図3)。また波及効果の影響は分類群によって異なっており、水生昆虫への影響は取引禁止から2年経過しても存在することが示されました。

4. 今後の展望

生物多様性の保全に貢献することを目指した野生生物取引に対する規制が、他の生物の過剰採取等を促進することになっては意味がありません。政策を導入する際には規制対象種のみならず対象外の種についても市場動向を考慮し、需要管理やモニタリング体制を強化する必要があります。また、消費者行動に関する研究や国際協力を通じて、持続可能な野生生物取引を促進する方策が求められます。今後はより一層効果的な政策設計のための科学的根拠を提供し、持続可能な生物多様性の保全に貢献します。

5. 注釈

※種の保存法

正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」。

国内に生息・生育する、又は、外国産の希少な野生生物を保全するため、個体の取り扱い規制、生息地の保護、保護増殖事業の実施など、必要な措置などを定めている。

https://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/hozonho.html(環境省)

6. 発表論文

【タイトル】

Banning wildlife trade can boost the unregulated trade of threatened species

【著者】

Takahiro Kubo, Taro Mieno, Shinya Uryu, Saeko Terada, Diogo Veríssimo

【掲載誌】Conservation Letters

【URL】http://dx.doi.org/10.1111/conl.13077(外部サイトに接続します)

【DOI】10.1111/conl.13077(外部サイトに接続します)

7. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

生物多様性領域 生物多様性保全計画研究室

主任研究員 久保 雄広

8. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立環境研究所

生物多様性領域 生物多様性保全計画研究室

主任研究員 久保 雄広

徳島大学

デザイン型AI教育研究センター/理工学部(併任)

助教 瓜生真也(ウリュウ シンヤ)

大阪公立大学

大学院農学研究科 緑地環境科学専攻 地域生態学研究グループ

助教 寺田 佐恵子

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)

徳島大学

学務部教育支援課教務情報係

kygakujc(末尾に”@tokushima-u.ac.jp”をつけてください)

大阪公立大学 広報課

koho-list(末尾に”@ml.omu.ac.jp”をつけてください)