日本全国の維管束植物の絶滅リスク評価:

-絶滅危惧種の保全には保護区の保全効果を高める管理が重要-

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、九州大学記者クラブ同時配布)

|

平成26年6月16日(月)

独立行政法人 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 生物多様性評価・予測研究室 主任研究員 角谷 拓 国立大学法人 九州大学 大学院理学研究院 生物科学部門 動態生物学講座 教授 矢原 徹一 |

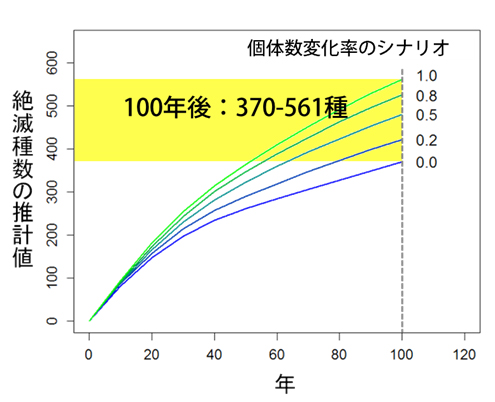

| 国立環境研究所・九州大学ほかの研究グループは、日本植物分類学会と環境省が、全国約500名の調査員の協力を得て実施した植物レッドデータブック編集のための調査データ(全国規模での維管束植物の分布個体数調査データ)をもとに、1618種の絶滅リスクの定量的な評価を行いました。 その結果、現状の減少傾向が続くと仮定した場合、100年後に370~561種の絶滅が起こる可能性があることが示されました。これは世界全体での維管束植物の絶滅速度の推定値の2~3倍に相当します。一方、国立・国定公園の区域内外で個体数の減少傾向を比較した結果、公園内では減少傾向が最大で60%程度改善されていることが示されました。 以上のことは、植物の絶滅を避けるためには、保護区の拡充が有効であることを示しています。さらに、面積の拡大だけでなく、それぞれの保護区において保全効果をより高めるための管理の実施が重要であることも示されました。 本研究の論文は科学誌PLOS ONE誌オンライン版に2014年6月12日に掲載されました。 |

1. 背景

人間活動の影響による生物種の絶滅は世界的に深刻な問題です。国際自然保護連合(IUCN)がまとめているレッドリストによれば、哺乳類の26%、鳥類の13.25%、両生類にいたっては、世界の推定総種数約7259種のうち、41%もの種が絶滅危惧種となっています(IUCN 2014)。植物についても同様の危機が進行していると考えられますが、脊椎動物に比べて絶滅リスク(絶滅の危険性)の評価は十分に行われておらず、これまで評価の対象となったのは世界推定総種数のうち6%程度と推計されています(IUCN 2014)。このように、植物への危機の現状を正確に把握することが大きな課題となっています。

生物の絶滅リスクを下げるための手段として、国定・国立公園などの保護区の設置があります。生物多様性条約の愛知目標(用語説明)11では、2020年までに陸域の17%を保護区とすることが定められています。しかし、絶滅リスクを下げるという観点から、この目標が絶滅危惧種の保全にどれだけ有効なのかを定量的に検討した事例はありませんでした。

本研究では、日本のほぼ全域を対象に行われた絶滅危惧維管束植物の2回にわたる個体数分布調査データを用い、植物の絶滅リスクの評価を行うと同時に、それらの絶滅リスクを減少させる上での保護区の効果を検証しました。

2. 方法

日本植物分類学会と環境省は約500名の調査員の協力の下、1994-1995年と2003-2004年に国内のほぼ全域を対象として維管束植物の個体数分布調査を実施しました。調査は、全国を約10km x 10kmに区切った調査区(地域標準2次メッシュ:4473区)ごとに、調査員がメッシュ内の絶滅危惧維管束植物種の個体数を記録しました。2回の調査において個体数の記録が得られたのは1618種(亜種を含む)にのぼり、少なくとも1種以上の分布が記録された調査区数は3574区(全国の約80%相当)でした。

本研究では、この調査結果をもとに国内1618種の絶滅リスクの定量的な評価を行いました。これは植物を対象とし、全国規模で定量的な絶滅リスクの評価を行ったものとしては世界で初めての試みです。絶滅リスクの評価にあたっては、それぞれの調査区において種ごとに記録された2つの情報を利用しました。一つは、第2回調査時(2003-2004年)の個体数(現存個体数)、もう一つは、2回の調査の間での個体数の増減(10年あたりの個体数変化率)です。

記録された個体数変化率が今後も変わらないという仮定をおくと、将来10年ごとの個体数は、現存個体数に個体数変化率を繰り返し乗じることで推計できます。本研究では、この計算をすべての種・すべての調査区で行い、種ごとに全調査区での個体数が1より小さくなるまでの時間(種の寿命)を推計しました。種の寿命が短い種ほど絶滅リスクが高い種であるということができます。ただし、実際の推計にあたっては将来の個体数変化率の不確実性を考慮するために、個体数変化率はその場所で記録された値だけに固定せず、①同じ種の異なる調査区の個体数変化率と、②異なる種の同じ調査区での変化率を一定の割合で用いました(図1)。

本研究ではさらに、同じデータを用いて、調査区が国立・国定公園に含まれることで、そこに生育する種の個体数の減少がどの程度防止されるかを検討しました。

3. 成果

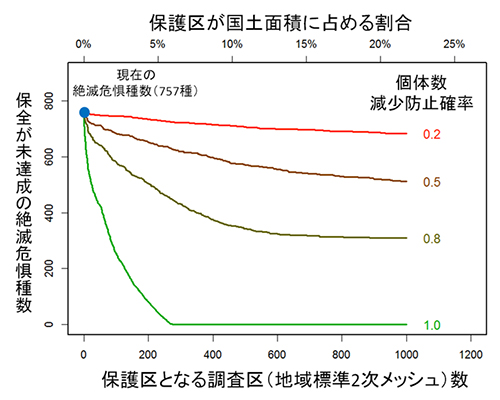

解析の結果、現状の個体数変化傾向が将来まで続いたと仮定して推計した場合、100年後には370~561種の絶滅が起こる可能性があることが示されました(図1)。これは現在の世界全体での維管束植物の絶滅速度の推定値の2~3倍に相当します。一方、国立・国定公園に含まれる調査区では、個体数の減少防止確率が、公園外を0とした場合に、特別地域で0.22、特別保護地区で0.62となることが示されました。この結果は、多くの植物の絶滅を回避するためには、保護区の一層の拡充が有効であることを示唆しています。

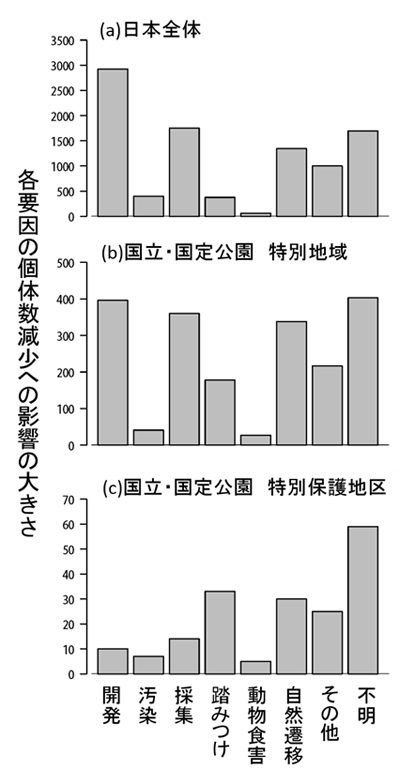

一方で、現状の減少防止確率では、保護区の面積を増やすだけでは絶滅リスクの低減の効果は限定的であることも示されました(図2)。保護区内で個体数減少が続く要因は場所によって様々でした(図3)。その中でも特に、踏みつけや採集は、保護区を設置しても影響が軽減されない、あるいは悪化する傾向がみられました(図3)。

保護区の個体数減少防止確率が1.0とした場合には、250調査区(国土面積の約5.6%)を保護区にすることですべての絶滅危惧種の保全が達成された。

一方、現状の国立・国定公園の現実的な個体数の減少防止確率(0.2~0.6程度と推計された)では、たとえ愛知目標11に相当する国土面積の17%に相当する保護区を設置しても、保全が達成される種は10~30%程度に留まった。

日本全体では、開発が最も影響の大きい個体数減少の要因である一方、国立・国定公園内では、開発の影響は小さくなった。一方で、踏みつけや採集、自然遷移の影響は、国立・国定公園内で改善しないもしくはより大きくなる傾向がみられた。

なお、方形の調査区と国立・国定公園の形状は一致しないため、特別地域もしくは特別保護地区が調査区の20%以上の面積を占める場合に、その調査区はそれぞれの保護区に含まれるという基準で集計をおこなった。

4. 今後の展望

今回行われた全国規模の定量的な絶滅リスク評価により、維管束植物が危機的な状況に置かれていることが明らかになりました。植物の絶滅リスク評価は、世界的にも動物などと比べて立ち遅れており、早急な取り組みの進展と危機の状況の正しい把握が求められています。今回用いた絶滅リスクの評価手法は、市民参加型の広域調査の結果を利用することができる汎用性の高い手法です。このため十分な評価がされないままに急速に生物多様性の喪失が進行している他の地域においても活用されることが期待されます。

「陸域の17%を保護区にする」という愛知目標11を単に面積のうえでの達成に終わらせず、生物多様性の保全という本来の目標に大きく資するものとするためには、それぞれでの保護区における保全効果を高めることが重要であることが明らかになりました。保全効果の向上のために、今後、それぞれの保護区において、個体数を減少させている要因に応じたきめの細かい管理を実施することが望まれます。

一方で、今回得られた結果は、2回という限られた時間変化の情報にもとづくものであることに注意が必要です。過去10年間に記録された個体数の変化率は、諸条件に応じて将来変化する可能性があります。その場合には、100年後の絶滅種数の推計値も変わります。将来予測をより精度の高いものにしていくためには、今後、個体数分布の現状を把握するための広域調査を継続的に実施する必要があります。

なお、本研究は国立環境研究所生物多様性研究プログラムおよび環境省「環境研究総合推進費(課題番号:S-9)」により行われました。

5. 問い合わせ先

研究に関すること

-

(調査区全域の解析について)

独立行政法人 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 主任研究員

角谷 拓(かどや たく)

電話:029-850-2894

E-mail: kadoya(末尾に@nies.go.jpをつけてください) -

(各調査区の調査について)

国立大学法人 九州大学 大学院理研究院 生物科学部門 動態生物学講座 教授

矢原 徹一(やはら てつかず)

電話:092-642-2622

E-mail:yahara.tetsukazu.164(末尾に@m.kyushu-u.ac.jpをつけてください)

広報に関すること

-

独立行政法人 国立環境研究所 広報室

電話:029-850-2308

E-mail: kouhou0(末尾に@nies.go.jpをつけてください) -

国立大学法人 九州大学 広報室

電話:092-802-2130

E-mail: koho(末尾に@jimu.kyushu-u.ac.jpをつけてください)

6. 発表論文

Taku Kadoya, Akio Takenaka, Fumiko Ishihama, Taku Fujita, Makoto Ogawa, Teruo Katsuyama, Yasuro Kadono, Nobumitsu Kawakubo, Shunsuke Serizawa, Hideki Takahashi, Masayuki Takamiya, Shinji Fujii, Hiroyuki Matsuda, Kazuo Muneda, Masatsugu Yokota, Koji Yonekura, Tetsukazu Yahara (2014) Crisis of Japanese vascular flora shown by quantifying extinction risks for 1618 taxa. PLoS ONE 9(6): e98954. doi:10.1371/journal.pone.0098954

7. 共同研究機関

国立環境研究所、日本自然保護協会、徳島県立博物館、神奈川県立生命の星・地球博物館、神戸大学、岐阜大学、愛知教育大学、北海道大学、熊本大学、人間環境大学、横浜国立大学、琉球大学、東北大学、九州大学

8. 参考資料

IUCN 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.1. <http://www.iucnredlist.org>

9. 用語説明

生物多様性条約 愛知目標

2010年、愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において、生物多様性条約戦略計画2010-2020(通称:愛知目標)が採択された。愛知目標では、生物多様性条約加盟国(192カ国およびEU)の総意として、2050年までに人と自然が共存する世界を実現するために、2020年までに生物多様性の損失を止めるための緊急かつ効果的な行動をとることが使命として掲げられた。そして、2020年までに達成すべき具体的な目標として5つの戦略目標(戦略目標A~E)の下に20個の個別目標(目標1~20)が定められた。