太古の世界で私達の共通祖先が繁栄を勝ち得た仕組みが明らかに!~「クロロフィルを安全に食べられる」よう進化した生物~

(環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、茨城県庁記者クラブ、筑波研究学園都市記者会、京都大学記者クラブ、福井県教育・スポーツ記者クラブ同時配付)

|

令和元年7月16日 独立行政法人 国立科学博物館 学校法人金井学園 福井工業大学 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 国立研究開発法人 国立環境研究所 学校法人立命館 立命館大学 |

本研究の成果は、令和元年7月16日付でスプリンガー・ネイチャーから刊行される微生物生態学分野の国際誌、The ISME Journalに公開されます。

【背景】

光合成に不可欠な色素であるクロロフィル(葉緑素とも呼ばれる)は、他の生物に「食べられる」と活性酸素を発生するため、食べた側に致命的なダメージを与える危険な物質でもあります(光毒性注1)。食べる側にはクロロフィルを無毒化して光毒性に対抗する仕組みをもつことが不可欠です。

【本研究の成果】

クロロフィルの「無毒化の仕組み」を発見

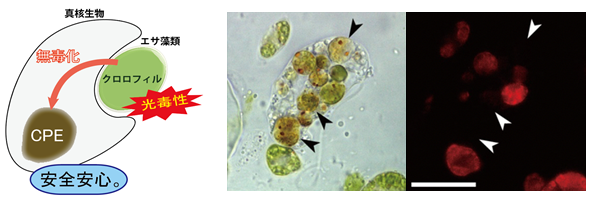

クロロフィルをもつ光合成生物である藻類を食べている広範な真核生物注2)が、細胞内に取り込んだクロロフィルを「CPE」と呼ばれる活性酸素が発生しない安全な物質に転換する仕組みをもっていることを突き止めました(図1)。

「無毒化の仕組み」は普遍的

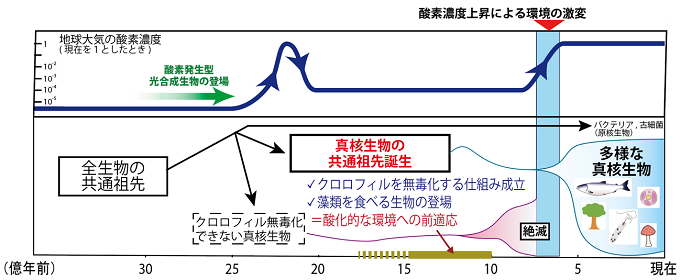

現在の地球上には、非常に多様な真核生物注2)が存在していますが、クロロフィルをCPEに「無毒化」する仕組みはほとんど全ての系統群に共通して存在することも明らかになりました。これは、現在の多様性の起源となった祖先的な真核生物の段階(10~18億年前の原生代に存在)で、既に「藻類を安全に食べることのできる仕組み」が確立していた証拠です。

「無毒化の仕組み」の獲得は、酸素に満ちた世界への究極の一歩

約6億年前に地球の大気や海洋が酸素で満たされるようになると、クロロフィルをもつ「猛毒生物」としての藻類が大繁栄しました。すると、それまでは藻類を食べて細々と生きていた我々真核生物の共通祖先注3)が、クロロフィルを無毒化できないライバルたちを差し置いて台頭しました。こうして酸素に満ちた太古の環境で繁栄を勝ち得たことで、私達を含む、現在に続く多様な真核生物の礎になったと考えられます(図2)。

本研究は、JSTさきがけ/CREST(藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出;平成24~29年度)、JSPS科研費JP15H05607, JP16K14813, 26840123(研究期間:平成27~29年度)などによって実施されました。

独立行政法人 国立科学博物館

筑波研究施設 研究活動広報担当:稲葉 祐一

研究員:谷藤吾朗(動物研究部 海棲無脊椎動物研究グループ)

〒305-0005 茨城県つくば市天久保4-1-1 TEL:029-853-8984 FAX:029-853-8998

E-mail:t-shuzai@kahaku.go.jp

国立科学博物館 筑波研究施設HP http://www.kahaku.go.jp/institution/tsukuba/index.html(国立科学博物館のサイトに接続します)

担当研究員:福井工業大学 教授 柏山祐一郎

〒910-8505 福井県福井市学園3-6-1 TEL: 0776-29-2686 E-mail: chiro@fukui-ut.ac.jp

参考図

用語解説

掲載論文

【題 名】Taming chlorophylls by early eukaryotes underpinned algal interactions and the diversification of the eukaryotes on the oxygenated Earth

doi: 10.1038/s41396-019-0377-0