父親の化学物質への職業性ばく露と出生児の性比との関連について:子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)での研究成果

(Paternal occupational exposure to chemicals and secondary sex ratio: results from the Japan Environment and Children’s Study)

(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会、大阪科学・大学記者クラブ同時配付)

| 令和元年12月24日(火) 兵庫医科大学 エコチル調査兵庫ユニットセンター 特任助教 足立 祥 センター長 島 正之 国立研究開発法人国立環境研究所 エコチル調査コアセンター コアセンター長 山崎 新 次長 中山祥嗣 |

一方で、今回の研究では、父親の仕事での化学物質の使用やその頻度は、質問票への回答によって評価したものであり、血中の化学物質濃度などの客観的な指標を用いたものではありません。また、殺虫剤の種類までは調べていません。そのため、これらの点に留意する必要があります。

本成果は、令和元年12月20日(日本時間午前8時30分)に環境保健の専門誌であるThe Lancet Planetary Healthに掲載されました。

1. 発表のポイント

2. 研究の背景

エコチル調査は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成22(2010)年度より全国で10万組の親子を対象として開始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査※2です。母体血や臍帯血、母乳等の生体試料を採取保存・分析するとともに、参加する子どもが13歳になるまで追跡調査し、子どもの健康に影響を与える環境要因を明らかにすることとしています。

エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で調査を行うために公募で選定された15の大学に地域の調査の拠点となるユニットセンターを設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。調査期間は5年間のデータ解析期間を含み、令和14(2032)年度までを予定しています。

わが国における出生性比は、昭和43(1968)~55(1980)年には出生女児100人に対して男児が106~107人でしたが、昭和56(1981)年以降の男児は105~106人とわずかに低下しています。日本だけでなく、他の先進国でも生まれる子どもの男児の割合が減少傾向にあることが報告されています。

これまでに行われた研究では、子どもが生まれる前に両親が特定の化学物質にばく露することが、生まれる子どもの性比に影響を与える可能性が指摘されています。しかし、こうした研究の多くは断面研究※3であり、出生コホート研究では妊娠時の親の化学物質へのばく露と生まれてくる子どもの性比との関連はほとんど報告されていませんでした。

われわれは、エコチル調査で得られたデータを使用して、妊娠前に父親が仕事で使用してばく露された化学物質およびその頻度と、生まれてくる子どもの性比との関連性について、疫学的な手法を用いて検討しました。

3. 研究内容と成果

本研究では、妊娠中の両親に対する自記式質問票に有効な回答があり、出生時の産科医師による医療記録から子どもの性別が判明した50,283名(男児25,657名、女児24,626名)のデータを使用しました。

23種類の化学物質について、パートナーの妊娠が判明するまでの約3か月間に、父親が仕事で半日以上かけて使用した頻度を回答してもらい、生まれてきた子どもの性別の割合を比較しました。また、父親の職業分類、両親の年齢、飲酒歴、喫煙歴、社会経済状態等を考慮した修正ポアソン回帰モデル※4によって検討し、男児が生まれる割合を比較しました。さらに、母親が妊娠初期に仕事で使用した化学物質の種類とその頻度について考慮した解析も行いました。

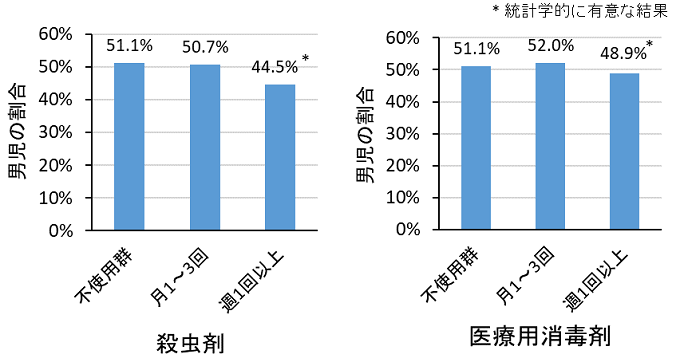

仕事で殺虫剤を使用することがない父親(42,185名)のパートナーから生まれた子どもの男児の割合は51.1%でしたが、月に1~3回使用する父親(4,551名)では50.7%、週1回以上使用する父親(659名)では44.5%であり、使用頻度が高くなるほど男児の割合が低いという結果でした(図1左)。医療用消毒剤についても、週1回以上使用する父親(2,428名)のパートナーから生まれた子どもの男児の割合は48.9%であり、使用することがない父親(43,214名)の51.1%よりも低くなっていました(図1右)。

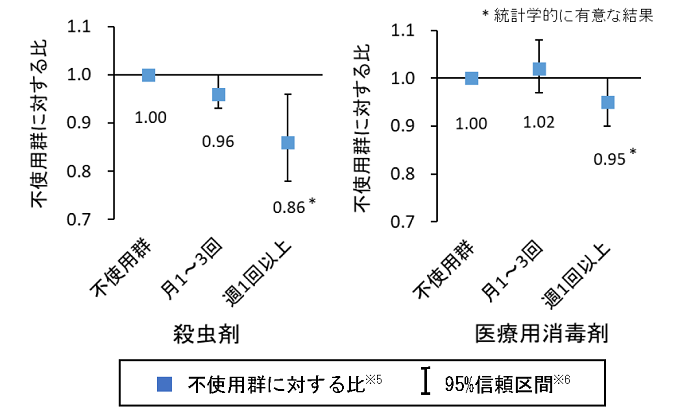

さらに、父親の職業分類、両親の年齢、飲酒歴、喫煙歴、社会経済状態について統計学的に調整したところ、仕事で殺虫剤を使用しない父親(不使用群)での男児の生まれる割合を1としたときに、月に1~3回使用する父親では男児の生まれる割合の不使用群に対する比が約0.96(約4%減)、週1回以上使用する父親では0.86(約14%減)となっていました(図2左)。医療用消毒剤については、仕事で使用しない父親(不使用群)において、生まれてきた子ども全体に占める男児の割合を1としたときに、週1回以上使用する父親では、男児の生まれる割合の不使用群に対する比が0.95(約5%減)となっていました(図2右)。

こうした関連性は、母親が妊娠初期に仕事で使用した化学物質の種類とその頻度について考慮してもほとんど同じでした。また、父親の仕事でのその他の化学物質の使用と出生した子どもの性比との関連はありませんでした。

4. 今後の展開

今回の研究では、仕事での化学物質の使用やその頻度は質問票への回答によって評価したものであり、血中の化学物質濃度などの客観的な指標を用いたものではありません。また、殺虫剤の種類までは調べていません。そのため、これらの点に留意する必要があります。

今回の研究では、パートナーの妊娠前に父親が仕事で殺虫剤や医療用消毒剤を使用すると、生まれてくる子どもの男児の割合が低いという結果となり、特に殺虫剤の使用との関連は顕著でした。一方で、水銀や放射線を使用する職に関しては、子どもの性比との関連は認められませんでした。これまでに発表された他の研究には、父親が高濃度の水銀や放射線にばく露されることによって子どもの男児の割合が低くなるという報告がありますが、本研究の結果は、それらの先行研究とは一致していません。また、殺虫剤の使用と性比との関連については、過去に報告はなく、本研究を支持する成果が今後得られるかが重要であり、今後、両親の生体試料中の化学物質やその代謝物の濃度と子どもの性比との関連について検討を進めるなど、更なる知見の蓄積が必要となります。

エコチル調査では、妊娠中の両親の血液などの生体試料を採取して、化学物質濃度などの分析を行っており、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにするために、引き続き調査を進めていきます。

5. 参考図

6. 用語解説

※1 性比:男性と女性の比率のことです。

※2 出生コホート:子どもが生まれる前から成長する期間を追跡して調査する疫学手法です。胎児期や小児期の環境因子が、子どもの成長と健康にどのように影響しているかを調査します。大人になるまで追跡する場合もあります。

※3 断面研究:ある一時点において、要因と結果との関連を調べる研究手法です。例えば、子どもが生まれたときに両親の化学物質にさらされる頻度について調べるような方法です。

※4 修正ポアソン回帰モデル:一つの現象を、複数の要因によって説明する多変量解析と呼ばれる解析手法の一つです。例えば、生まれてくる子どもの性別を、妊娠時の父親の年齢、生活習慣、化学物質にさらされる頻度などの要因で説明し、それぞれの要因が子どもの性別についてどの程度説明できるのかがわかります。

※5 不使用群に対する比:図2の左のグラフでは、仕事で殺虫剤を使用しない父親のグループでの男児が生まれる割合を1としたときに、使用する父親での男児が生まれる割合が何倍になっているのかを示します。0.86の場合、男児が生まれる割合が殺虫剤を使用しないグループに比較して0.86倍(14%減)であることを示します。図2の右のグラフも同様です。

※6 95%信頼区間:調査の精度を表す指標で、精度が高ければ狭い範囲に、精度が低ければ広い範囲になります。

7. 発表論文

題名(英語):Paternal occupational exposure to chemicals and secondary sex ratio: results from the Japan Environment and Children’s Study

著者名(英語):Sho Adachi1, Junko Sawaki1, Narumi Tokuda1, Hiroyuki Tanaka1, Hideaki Sawai1, Yasuhiro Takeshima1, Hiroaki Shibahara1, Masayuki Shima1, and the Japan Environment and Children’s Study Group2

1足立 祥、澤木潤子、德田成美、田中宏幸、澤井英明、竹島泰弘、柴原浩章、島 正之:兵庫医科大学

2 JECSグループ:コアセンター長、メディカルサポートセンター代表、各ユニットセンター長

掲載誌:The Lancet Planetary Health 2019; 3: e529-38

http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30239-6/fulltext【外部サイトに接続します】

8. 問い合わせ先

【研究に関する問い合わせ】

兵庫医科大学

エコチル調査兵庫ユニットセンター

センター長 島 正之

電話:0798-45-6636

E-mail:ecochild(末尾に@ hyo-med.ac.jpをつけてください)

【報道に関する問い合わせ】

学校法人兵庫医科大学

総務部 広報課

電話:0798-45-6655

E-mail:kouhou(末尾に@ hyo-med.ac.jpをつけてください)

【エコチル調査全般についての問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所

環境リスク・健康研究センター

エコチル調査コアセンター

次長 中山祥嗣

305-8506 茨城県つくば市小野川16-2

電話:029-850-2885

E-mail:jecs-pr(末尾に@nies.go.jpをつけてください)