妊娠女性のPFASばく露と後期流産との関連について

:子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)

(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配付)

ただし、本研究では、後期流産の症例数が少なかったこと(66例、0.3%)、早期流産(妊娠判明から12週までに発生する流産で、流産のほとんどはこの期間に発生すると考えられています)との関連性を検証できなかったこと、対象者の血しょう中PFAS濃度が全体的に低かったことなどから、この研究だけをもってPFASと流産との関係について結論を出すことはできません。他の研究結果と併せて検討することが必要です。

本研究の成果は、令和7年9月24日付でエルセビアから刊行された環境科学分野の学術誌『International Journal of Hygiene and Environmental Health』に掲載されました。

※本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省及び国立環境研究所の見解ではありません。

※本研究に関する補⾜説明資料を作成しました。以下の URL も併せて確認ください。

https://www.nies.go.jp/whatsnew/2025/ua88o20000185gpn-att/ua88o20000185h84.pdf

1. 発表のポイント

・本研究は、妊娠中の血しょう中有機フッ素化合物(PFAS)※1の検出率および血中濃度と、後期流産※2との関連を検討しました。 ・流産のリスク要因として知られる母親の年齢、母親の妊娠前BMI、ならびに妊娠回数がほぼ同じ条件であった後期流産群66組と生産群264組において、PFASと後期流産の関連を解析しました。 ・その結果、両群の妊娠中における個々の血しょう中PFASの検出率や血中濃度に違いは見られませんでした。 ・さらに、複数のPFASへの同時ばく露を考慮した解析でも、関連性は見られませんでした。

2. 研究の背景

子どもの健康と環境に関する全国調査(以下、「エコチル調査」)は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露※3が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成22(2010)年度から全国で約10万組の親子を対象として環境省が開始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート研究※4です。さい帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取し保存・分析するとともに、追跡調査を行い、子どもの健康と化学物質等の環境要因との関連を明らかにしています。

エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で調査を行うために公募で選定された15の大学等に地域の調査の拠点となるユニットセンターを設置し、環境省と共に各関係機関が共同して実施しています。

一般的に、全妊娠の約15%が流産に至るとされており、その80%以上は妊娠12週までに発生する早期流産で、残りは妊娠12週から22週に発生する後期流産です。日本産婦人科医会によると、早期流産の多くは妊卵の異常が原因ですが、後期流産では母体側の異常が多いことがわかっています。母体側の異常の要因の一つに化学物質ばく露があり、PFASばく露の影響も懸念されていますが、一貫した研究成果が得られておりません。そこで、本研究では、妊娠中のPFASばく露と後期流産の関連を検討することを目的としました。

3. 研究内容と成果

本研究では、全国約10万人の妊娠女性のうち、血しょう中PFAS濃度を測定した親子を対象としました。妊娠中に採取した血しょうを用いて28種のPFASを測定し、後期流産の有無や母親の年齢、妊娠前のBMI、妊娠回数に関する情報と合わせて24,412組を解析対象としました。

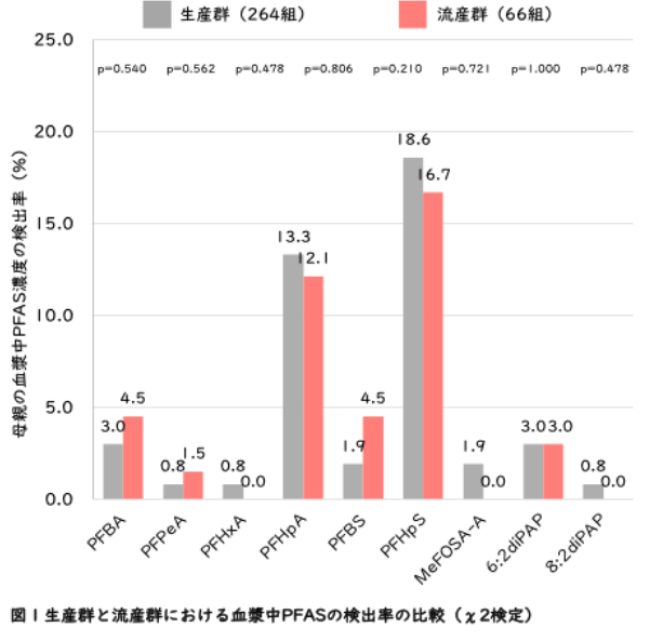

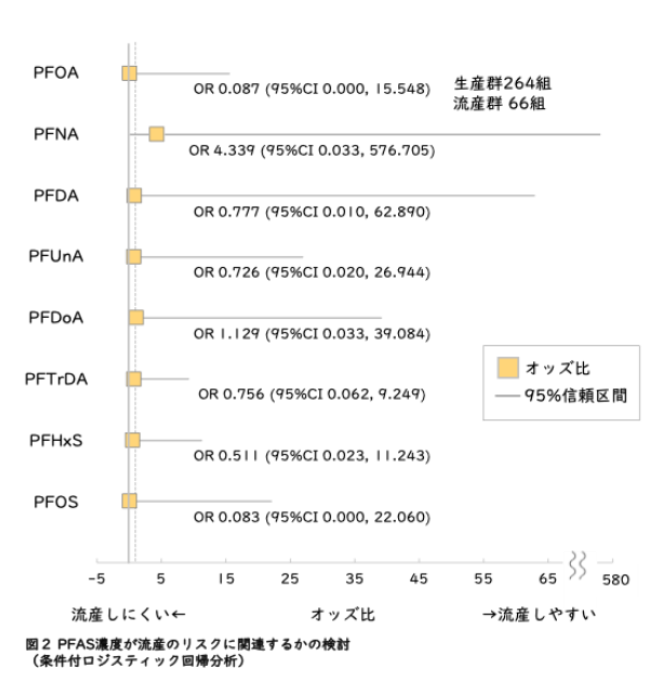

測定した28種のうち、11種のPFAS(PFTeDA、PFHxDA、PFODA、PFDS、EtFOSA-A、MeFOSA-M、EtFOSA-M、4:2FTS、6:2 FTS、8:2 FTS、diSAmPAP)は、全例で検出下限値(MDL)※5未満だったため、解析から除外しました。残りのうち、6割以上がMDL未満だった9種のPFAS(PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFBS、PFHpS、MeFOSA-A、6:2diPAP、8:2diPAP)はMDL以上/未満に分類し、検出率の違いを比較しました(解析1)。それ以外の8種のPFAS(PFOA、PFNA、PFDA、PFUnA、PFDoA、PFTrDA、PFHxS、PFOS)についてはほとんどがMDL以上であったことから、PFAS濃度が後期流産に関連するかを検討しました(解析2)。

解析の結果、後期流産は66組(0.3%)にみられました。これらの後期流産群と、母親の年齢、母親の妊娠前BMI、妊娠回数が同じ条件の生産群(264組)について、妊娠中のPFASの検出率や血中濃度と後期流産との間に関連は認められませんでした。また、複数のPFASへの同時ばく露を考慮した解析でも関連は見られませんでした。

4. 今後の展開

本研究では、血しょう中PFAS濃度を測定した24,412人の妊娠女性のうち、後期流産は66例と数が少なく、統計的な不確実さが大きいことが考えられます。また、流産の多くは妊娠12週までに発生していますが、エコチル調査は妊娠12週以降の妊娠女性を対象に参加を募り、出生後の子どもを追跡するため、早期流産が含まれていません。本研究では妊娠中のPFASばく露と後期流産との間に関連は見られませんでしたが、この結果をもってPFASばく露と流産との関連について結論づけることはできません。また、PFAS以外の化学物質(ダイオキシンなど)も流産のリスク要因と言われており、これらを含めた解析が今後求められます。

5. 参考図

流産のリスク要因であり、かつ、血中PFAS濃度と関連することが知られている母親の妊娠前BMI、母親の年齢、妊娠回数に関する背景因子が後期流産群(66組)と同じ条件であった生産群(264組)を抽出し、PFASの影響を検証しました。

図2:PFAS濃度が後期流産に関連するかを調べましたが、統計学的な関連性は見られませんでした(条件付きロジスティック回帰分析)。

6. 用語解説

※1 PFAS:有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼びます。PFASについての詳細は、環境省ホームページ( https://www.env.go.jp/water/pfas.html(外部サイトに接続します))をご参照ください。

※2 後期流産:妊娠22週未満で妊娠が終了することを流産といいますが、妊娠から妊娠12週までに発生する流産を早期流産、妊娠12週から22週に発生する流産を後期流産と言います。

※3 ばく露:食べたり、触れたり、吸い込んだりすること等により、人が化学物質などにさらされることを指します。

※4 出生コホート研究:子どもが生まれる前から成長する期間を追跡して調査する疫学手法です。胎児期や小児期の環境因子が、子どもの成長と健康にどのように影響しているかを調査します。大人になるまで追跡する場合もあります。

※5 検出下限値:ゼロまたはバックグラウンドと統計学的に区別できる最小の値を指します。

7. 発表論文

題名(英語):Association between exposure to perfluoroalkyl compounds during early pregnancy and risk of late miscarriage: The Japan Environment and Children's Study

著者名(英語):Nozomi TATSUTA1, Miyuki IWAI-SHIMADA1, Tomohiko ISOBE1, Shoji F. NAKAYAMA1, Makiko SEKIYAMA1, Mai TAKAGI1, Yayoi KOBAYASHI1, Yu TANIGUCHI1, Shin YAMAZAKI1, and the Japan Environment and Children’s Study Group2

1龍田希、岩井美幸、磯部友彦、中山祥嗣、関山牧子、高木麻衣、小林弥生、谷口優、山崎新:国立環境研究所

2グループ:エコチル調査運営委員長(研究代表者)、コアセンター長、メディカルサポートセンター代表、各ユニットセンターから構成

掲載誌:International Journal of Hygiene and Environmental Health

DOI:10.1016/j.ijheh.2025.114673(外部サイトに接続します)

8. 問い合わせ先

【研究に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所

環境リスク・健康領域 環境疫学研究室

主任研究員 龍田希

【報道に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所

企画部広報室

kouhou0(末尾に@nies.go.jp をつけてください)