フリー溶存濃度による化学物質汚染と曝露の評価

特集 数理モデル的手法を用いた化学物質の環境動態把握

遠藤 智司

・フリー溶存濃度

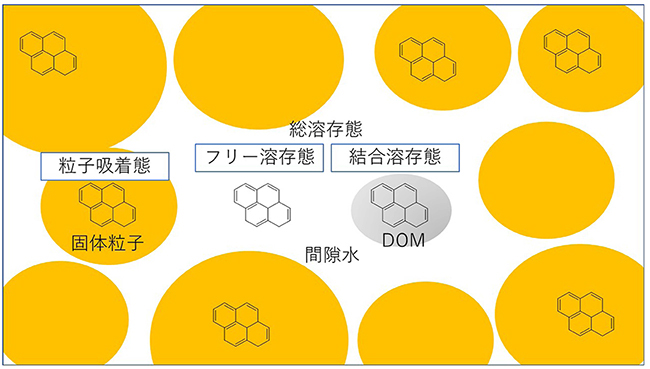

ある物質が水中で何とも結合せず、完全に水分子に囲まれている(水和している)状態のとき、その物質はフリー溶存態であると言います。そしてフリー溶存態の物質の濃度を、フリー溶存濃度(freely dissolved concentration)と言います。単に「溶存態」や「溶存濃度」と言わず、わざわざ「フリー」とつけているのは、「フリーではない溶存の状態」というものもあるからです。有機化学物質の場合、フリーではない溶存態とは「水に溶けている別の何か」に結合している状態です。別の何かとは、河川水・海水なら天然の溶存有機物(DOM)です。DOMが水中にあれば、物質はフリー溶存態のものとDOM結合態のものの両方が存在します。そしてフリー溶存濃度と結合溶存濃度の和が(総)溶存濃度になります。疎水性の高い物質はDOMに取り込まれやすいので、DOM結合態の割合が高くなり、フリー溶存態の割合が低くなります。例えばある河川水のDOMの濃度が炭素量で5 mg/Lだとしましょう。このとき疎水性の高いベンゾ[a]ピレンでは総溶存濃度の80%程度がDOMに結合しており、残りの20%程度がフリー態として存在していると推定されます(実際には幅があります)。物質の疎水性が高くなればなるほどフリー溶存態の割合は減りますが、有機汚染化学物質の毒性影響や生物蓄積を評価する際にはこのフリー溶存態の濃度を知ることが重要であると言われています。

・フリー溶存濃度が毒性や生物蓄積の鍵

フリー溶存濃度が特に重要なのは、水環境の底質汚染を評価する場合です。底質汚染の調査と聞けば、ボートなどで現地に赴き、泥を水底からすくい上げ、実験室に持ち帰って汚染物質の分析をすることを思い浮かべるでしょう。実際にまずはそうします。そして分析の結果、例えば汚染物質Aが泥1 kgあたり○○mg(つまり○○mg/kg)ありました、という報告をします。しかしこの「泥1 kgあたり○○mg」という濃度(全底質濃度とよびましょう)は毒性影響の有無(あるいは深刻さ)の判断にはあまり役に立ちません。底質汚染の毒性影響を考える場合、汚染物質の存在量だけでなく、底質粒子からの離れやすさ、生物移行のしやすさも考慮する必要があるからです。もし物質が底質粒子に強烈に吸着し、まったく粒子から離れないのであれば、生物に移行して毒性を発現することはありません。反対に量は比較的少なくてもスルスルと粒子から出てくるなら、注意が必要です。このような物質の様態を底質における物質の生物利用能(bioavailability)とよんでいます。つまり底質汚染の評価は「存在量×生物利用能」で考える必要があります。これまでの研究から、粒子と粒子の隙間、つまり間隙水中のフリー溶存濃度がこの「存在量×生物利用能」を表す優れた指標であると考えられています(図参照)。

毒性影響がどの濃度で決まるかということは、底質汚染対策を考えるうえで非常に重要です。例えば底質汚染の基準値を決めようとするなら、底生生物に毒性影響が出ないように設定したいところです。もし間隙水のフリー溶存濃度が毒性影響の鍵となるなら、全底質濃度ではなく、間隙水フリー溶存濃度で基準値を設けるべきでしょう。実際に米国環境保護庁はこの考え方に基づき、底質汚染サイトではフリー溶存濃度を評価に使うことを提案しています(1)。また深刻な底質汚染が起きてしまったとき、浄化の目標を全底質濃度で設定するか、間隙水フリー溶存濃度で設定するかにより、浄化方法の選択の幅が変わってきます。全底質濃度を下げるためには、汚染を除去するしか方法はありません。一方、間隙水フリー溶存濃度を下げることが目標なら、汚染物質がフリー溶存態として出てこないよう、封じ込める、というのも一つの方法となります。汚染底質の除去というのはコストが高い方法ですので、ここ15年ほど米国やノルウェーでは封じ込めに関する研究が活発におこなわれてきました(2)。

パッシブサンプリングでフリー溶存濃度を測る

化学物質による底質汚染において間隙水中のフリー溶存濃度が重要であるという考え方は90年代から提唱されてきました。近年、改めてフリー溶存濃度に注目が集まる理由の1つは、フリー溶存濃度を測定する良い方法が発展してきたからです。パッシブサンプリングと呼ばれる方法で、シリコーン被膜マイクロファイバーやポリエチレンフィルム小片などのパッシブサンプラーを底質試料と混合し、パッシブサンプラー中の平衡濃度を測ることにより、比較的容易に疎水性物質のフリー溶存濃度が測定できます。以前は底質をろ過したり、遠心分離したりして間隙水を集めて測定をしていましたが、大量の泥から少量の間隙水しか取れないため非常に困難な作業でした。また間隙水を集めてもフリー溶存態と結合溶存態を分離することができず、疎水性の特に高い物質については正確な測定が不可能でした。パッシブサンプリングが用いられるようになり、底質汚染の研究は大きく前進したと言えるでしょう。

私も以前、湾の多環芳香族炭化水素類(PAH)による底質汚染の評価を共同研究としておこないました(3)。工場からの排水により底質のPAH濃度が高いことが知られている湾であり、私たちの調査でも周辺海域より100倍ほど高い濃度が検出された地点がありました(これは全底質濃度の話です)。一方、パッシブサンプリングにより間隙水フリー溶存濃度を測定したところ、周辺との差は大きくても10倍程度で、米国などで毒性影響が懸念されるレベルの概ね50分の1以下であることがわかりました。このように底質中の存在量だけを見ていたのではわからなかったことが、間隙水フリー溶存濃度を測ることによって明らかとなりました。

本当にフリー溶存濃度だけで毒性が決まるのか?

環境リスク・健康領域の曝露影響計測研究室及び生態毒性影響研究室の共同研究チームでは、底質毒性試験においてさまざまな化学物質の間隙水フリー溶存濃度を測定する方法を開発し、実施しています(4)。実験室での毒性試験と実環境でのモニタリングの両方で間隙水フリー溶存濃度を測ることにより、汚染状況と毒性影響をよりダイレクトに関連づけられるようになると考えています。またパッシブンサンプリング手法が確立されていない界面活性剤などの物質にも手法を拡げようと研究を進めています。

研究チームでは議論をさらに一歩進めるべく、さまざまな底生生物のさまざまな底質における化学物質の毒性が本当に間隙水フリー溶存濃度のみで決まるのか、批判的な思考のもと研究をしています。ヨコエビ(Hyalella azteca)を用いておこなった私たちの実験では、フリー溶存濃度が同じでもDOMの濃度が高くなると殺虫剤の毒性影響が出やすくなるという結果が得られており、関心をもって見ています。また生物種の行動や呼吸・食餌の様式によっては間隙水以外の濃度がより重要になるかもしれません。例えばオランダの研究者は同じ底生の端脚類でも別の種(Corophium volutator)では間隙水よりも底質の直上水中の化学物質濃度が効くと報告しています(5)。間隙水フリー溶存濃度が化学物質による底質汚染の評価の土台であることは異論のないところですが、それだけでは考慮しきれない点がないか、今後も研究を進めていきます。

参考文献

(1) USEPA, EPA-600-R-02-012, Office of Research and Development, Washington, DC 20460; 2012.

(2) Zimmerman, J. R. et al. Environ Sci Technol 2004, 38, (20), 5458-5464.

(3) Endo, S. et al. Environ Pollut 2020, 256, 113448.

(4) Hiki, K. et al. Environ Toxicol Chem 2021, 40, (11), 3148-3158.

(5) Droge, S. T. J. et al. Environ Sci Technol 2008, 42, (11), 4215-4221.

(えんどう さとし、環境リスク・健康領域 曝露影響計測研究室 主任研究員)

執筆者プロフィール:

勇んで研究ブログをはじめましたが、あまり更新できておりません。もっとがんばります。