気候の自然変動が大規模森林伐採による二酸化炭素の排出を相殺した現象を世界で初めて検出!

~東南アジアの生態系によるCO2排出量が2000年代に減少した原因を解明、地球温暖化現象の理解に向けて新たな足掛かり~

(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、神奈川県政記者クラブ、横須賀市政記者クラブ、青森県政記者会、むつ市政記者会、高知県政記者クラブ、沖縄県政記者クラブ、名護市駐在3社、気象庁記者クラブ同時配付)

| 2018年3月20日(火) 国立大学法人 千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 特任助教 近藤 雅征 国立大学法人 千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 教授 国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター 統合利用計画連携研究グループ長 市井 和仁 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 地球環境観測研究開発センター 北極環境変動総合研究センター 気候モデル高度化研究プロジェクトチーム 主任研究員 プラビール・パトラ 国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター 特別研究員 佐伯 田鶴 副センター長 三枝 信子 気象庁 気象研究所 環境・応用気象研究部 第一研究室 室長 眞木 貴史 海洋・地球化学研究部 第四研究室 主任研究官 丹羽 洋介 |

千葉大学環境リモートセンシング研究センター近藤雅征特任助教が率いる国際研究グループは、東南アジアを対象とした陸域炭素収支注1解析から、1980年代-1990年代の強い二酸化炭素(以下、CO2)排出傾向が、 2000年代において大幅に緩和されたことを発見しました。また、その原因が、2000年代に強いエルニーニョ現象が発生しなかったことに起因し、生態系によるCO2吸収が増大し土地利用変化によるCO2排出を相殺したことが大きな要因であることを解明しました。本研究は、国際社会の懸念事項である森林伐採・劣化によるCO2排出が、周期的な自然変動によって大きく緩和されたことを世界で初めて示した事例です。本研究結果は「Nature Communications」(Springer Nature)2018年3月20日版に掲載されます。

■背景

東南アジアは活発な森林伐採、また、エルニーニョ南方振動注2の影響を強く受けることから、世界でもCO2排出のホットスポットとして知られています。特に、1990年代においては、土地利用変化がより活発になり多くの一次林が伐採されました。この結果、光合成によるCO2吸収量が減少し、伐採された土地からは土壌微生物による分解から多くのCO2が大気に排出されました。また、1997/98年に代表される強いエルニーニョ現象による干ばつから大規模な森林火災が引き起こされ、 突発的にCO2排出量が増加しました。東南アジアでは、1990年代以降も土地利用変化によるCO2排出量が大きく、地球温暖化問題における懸念事項の一つと位置付けられています。国連気候変動枠組条約(UNFCCC注3)によって提案され、第11回締約国会合(COP11注4)で締結された国際協力機構(REDD+注5)が森林伐採によるCO2排出量の削減目標を設定しましたが、未だ、具体的な進展が見られません。

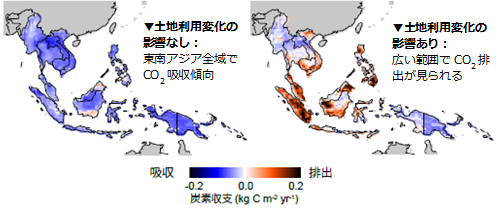

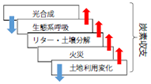

気候変動に関する政府間パネル(IPCC注6)第5次報告書で、世界各地の炭素収支量の推定値が報告されています。しかし、東南アジアを含む熱帯地域の炭素収支量には土地利用変化の影響を考慮できていませんでした。これに対し、本研究では、土地利用変化の影響を考慮した複数の数値モデルを用い東南アジアの炭素収支量の推定を試みました(図1)。

■本研究の成果

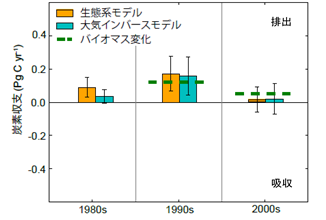

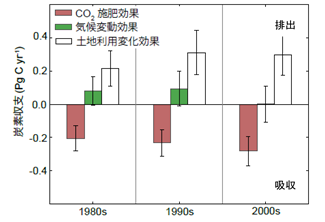

本研究は、複数の数値モデル(生態系モデル手法1、大気インバースモデル手法2)・衛星観測データ(バイオマス変化量手法3)を用い過去30年における東南アジアの陸域炭素収支を解析し、CO2吸収・排出の変動原因を明らかにしました。特に、本研究で用いた生態系モデルには土地利用変化の影響が考慮されており、熱帯地域で大気インバースモデルと整合する結果を世界で初めて算出することに成功しました(図2)。これは、IPCC第5次報告書においても実現できなかったことです。

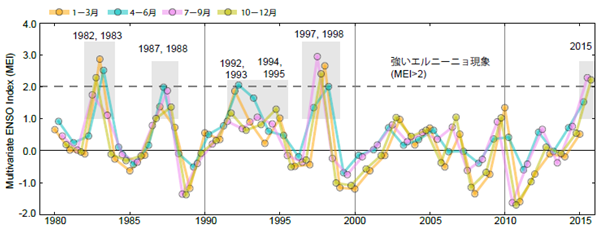

本研究の結果は、東南アジアで活発な森林伐採によるCO2排出傾向が、自然変動によって大きく緩和されたことを世界で初めて示した事例です。エルニーニョ南方振動は、振幅が大きい時期と小さい時期を繰り返すこと分かっています(図4)。また、2015年に非常に強いエルニーニョ現象が発生したように、今回の自然変動によって強まったCO2吸収は特殊な事象であり、今後、東南アジアのCO2排出量を削減するには森林伐採などの土地利用変化を制限することが重要であることを示唆しています。

■今後の展望

東南アジアなどの熱帯地域における森林減少・劣化によるCO2排出量は、人為起源によるCO2総排出量の約2割を占めると考えられています。更なる地球温暖化の防止に向けて、熱帯地域の炭素収支量を正確に推定することが重要です。本研究で用いた「土地利用変化を考慮した数値モデル」は、以前よりも正確に東南アジアの炭素収支量を算出でき、REDD+などの国際協力機関に有益な情報をもたらすことが期待されます。

今後は、本研究の手法を他の土地利用変化が活発な熱帯地域(アマゾン、中央アフリカ)に適用することが重要です。より正確に熱帯地域の炭素収支量を見積もることは、森林減少・劣化によるCO2排出量の把握につながり、地球温暖化対策への足掛かりになると考えられます。

■研究手法

手法1)生態系モデル:陸域炭素循環に関わる個々のプロセスを理論的・半経験的に計算し、炭素収支量を算出する数値モデル。大気CO2濃度、気象データを入力とするが、本研究では土地被覆変化データを更に加えた。炭素収支の変動に関わる要因を個別に評価することができる。

手法2)大気インバースモデル:CO2が陸面・海面から大気に輸送される過程を計算する大気輸送モデルを用いて、大気CO2観測データから陸面・海面の炭素収支を逆推定する数値モデル。

手法3)バイオマス変化量:衛星マイクロ波データから算出した植生バイオマスの年差。陸面に吸収されるCO2の多くが植生バイオマスとなり、残りが土壌に蓄積する。従って、バイオマス変化量は炭素収支量の変動の指標となる。

■注釈解説

■研究資金

本研究は環境省環境研究総合推進費(課題番号:2-1401)、(独)環境再生保全機構環境研究総合推進費(課題番号:2-1701)、およびアジア太平洋地球変動研究ネットワーク(課題番号: ARCP2011-11NMY-Patra/Canadell) )の成果です。

■発表論文

Kondo M., Ichii K., Patra P. K., Canadell J. G., Poulter B., Sitch S., Calle L., Liu Y. Y., van Dijk A. I. J. M., Saeki T., Saigusa N., Friedlingstein P., Arneth A., Harper A., Jain A. K., Kato E., Koven C., Li F., Pugh T. A. M., Zaehle S., Wiltshire A., Chevallier F., Maki T., Nakamura T., Niwa Y., Rödenbeck C. Land use change and El Niño-Southern Oscillation drive decadal carbon balance shifts in Southeast Asia. Nature Communications (2018). doi:10.1038/s41467-018-03374-x

■お問い合わせ先:

国立大学法人 千葉大学 環境リモートセンシング研究センター

特任助教 近藤 雅征

電話:043-290-3860

E-mail:Mkondo(末尾に@chiba-u.jpをつけてください)

国立研究開発法人 海洋研究開発機構 地球環境観測研究開発センター

主任研究員 プラビール・パトラ(英語対応のみ)

電話:045-778-5727

E-mail:prabir(末尾に@jamstec.go.jpをつけてください)

国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター

特別研究員 佐伯 田鶴

電話:029-850-2968

E-mail:saeki.tazu(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

気象庁 気象研究所 環境・応用気象研究部 第一研究室

室長 眞木 貴史

電話:029-853-8709

E-mail:tmaki(末尾に@mri-jma.go.jpをつけてください)