多すぎると余り、馴染みのものはよく使う

-山菜・薬草の利用供給バランスは気候・社会的な影響を受ける-

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

| 平成30年11月22日(木) 国立研究開発法人 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 主任研究員 角谷 拓 特別研究員 小出 大 |

本成果は、平成30年10月16日に「Ecological Indicators」に掲載されました。

1.背景

古来より人間は食料など自然生態系における資源を有効に利用し、文明を発展させてきました。日本においても山菜・薬草などの資源は重要な生態系サービスの一部を担っています。山菜は、ユネスコの無形文化遺産に登録された和食において、季節を彩るのに欠かせない重要な食材となっています。また薬草は、長い歴史を持つ漢方において、今でも薬の資源として重要な役割を担っています。これらの資源を、持続的かつ効率的に今後も利用して行くためには、利用供給バランスの把握が非常に大切です。生態系が供給できる量に対して過剰に利用してしまうと、生物資源の枯渇から持続不可能な状況に陥ってしまいます。一方で利用が少なすぎると、有用資源を余らせてしまうことのほか、生物資源量の低下も招く恐れがあります。それは、人の管理が適度に入ることで維持されていた生物資源が、管理の停止に伴って他の生物が優占することにより、低下する可能性があるためです。どのような場所で山菜・薬草の利用供給バランスが偏っているのかを明らかにすることは、我が国における最適な生態系管理を考える上で必要不可欠です。そこで国立環境研究所では、国産天然物の山菜と薬草における利用量と供給量のバランスを測る指標を世界で初めて考案しました。その上で利用供給バランスの場所による違いを明らかにし、その違いを産んだと考えられる要因を考察しました。

2.方法

都道府県ごとに山菜・薬草をどれだけ利用しているかを表すデータとして、農林水産省が集計した特用林産物生産統計調査による結果を使用しました。また、どれだけ山菜・薬草を供給する能力があるのかを解析するため、モデルを用いて予測した対象種の分布面積を使用しました。そして県別の各山菜・薬草の市場流通量と分布面積から各県の予測供給可能量を推定しました。さらに利用量・供給量を金額に換算するため、インターネット上で天然物の山菜・薬草を販売しているサイトから価格を調査しました。そして市場流通額から予測供給可能額を差し引き、種による値段の差を比較可能なように均一化して全種の平均を取ることによって、利用供給バランスを指標値(Over- and Under-use Index)として表現しました。得られた利用供給バランスがどんな場所で偏っているのかを明らかにするため、県ごとの気候的・社会的な要因との相関関係を解析しました。

3.結果と考察

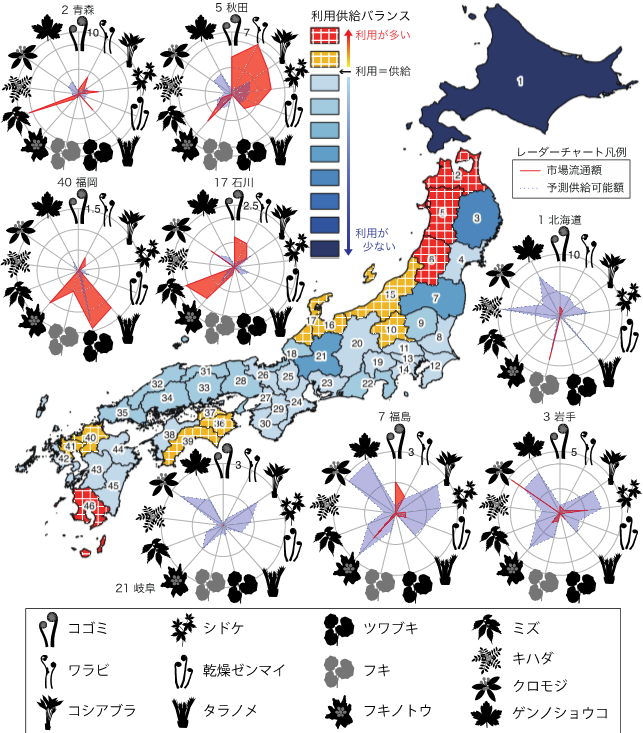

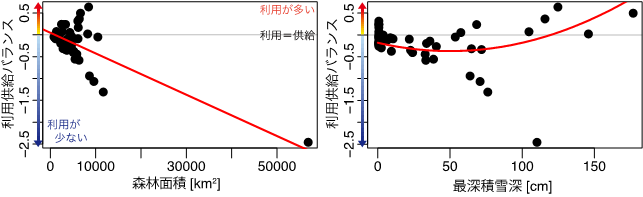

解析の結果、13種平均の利用供給バランスには明確に地理的な差がありました(図1)。比較的よく山菜や薬草を利用している県は、秋田、山形、青森などの東北から北陸の日本海側に見られました。これらの県では冬季の季節風に運ばれる湿った日本海上空の空気によって、大量の雪が降ることが知られています。今回得られた利用供給バランスの県による違いを説明する要因でも、最深積雪深はうまく全体の傾向を説明できる要因でした(図2)。この雪による山菜・薬草の利用促進効果を考察すると、2つの影響が考えられます。1つは、融雪によって春先の水分が潤沢であるため、葉や茎などのサイズが大きくなり山菜・薬草の品質が多雪地では高まることです。もう1つは、雪国では長らく山菜・薬草を利用する文化的習慣が定着しているため、親から子へと伝えられた馴染みの文化が雪国で強く保持されていることです。

一方で北海道や岩手、福島など森林面積が広い都道府県では、予測供給可能量に比べて山菜・薬草をあまり利用していませんでした(図1, 図2)。森林面積が広いと、そこを生息地とする山菜・薬草の分布が広くなり、予測供給可能量が増えます。しかし森林が広すぎると、深山の山菜・薬草資源までアクセスすることが難しくなります。また森林面積が広い県ほど近年は里山放棄による荒廃が進み、多くの山菜や薬草が取れるきちんと管理された里山が少なくなってきました。こうした影響で、森林面積が広い県では山菜・薬草の利用量が供給量に比べて少なくなっていると考えられました。

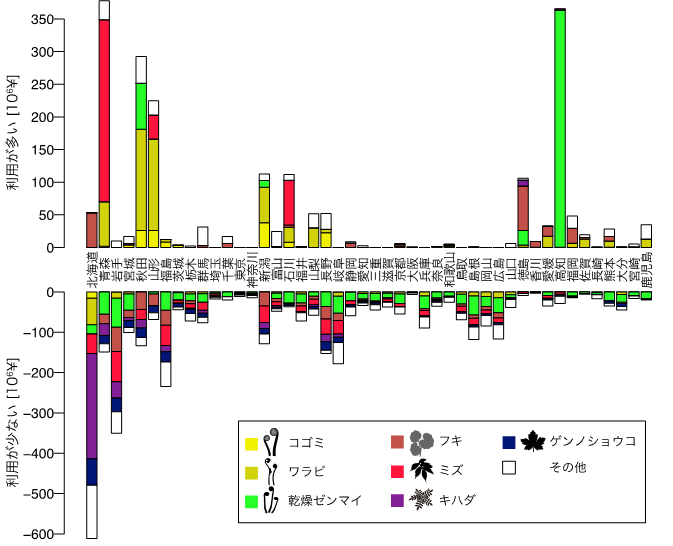

県別・品目別に市場流通額と予測供給可能額の差を見てみると、品目によって大きな違いがみられました(図3)。日本全体では利用が少ないものの、高知県の乾燥ゼンマイや、青森県のミズなど、特定の地域で非常によく利用されているものもあります。こうしたよく利用しているものに関しては、個体数の観測などで過剰利用になっていないかの注意が必要と考えられます。一方で北海道のキハダなど、供給量は多いもののあまり利用されていない山野草もありました。こうしたあまり利用されていないものに関しては、その場所で取れるものの品質や量、価格、個人消費の量などを熟慮して、需要拡大の可能性を探る必要があります。

4.今後の展望

今回の調査では市場等に出荷されたものを対象として利用量・供給量を算出しています。山菜の利用においては個人消費用の採集が大きな割合を占めるとされていますが、全国規模での解析は非常に困難です。そのため個体数の低下を伴うような過剰利用の検出・特定には、本研究の結果だけでは不十分と言えます。しかし今回得られた知見は、広域的なパターンを検出した上で何がそのパターンに影響しているかを明らかにしています。この成果は利用供給バランスの背景を明らかにするだけでなく、自然由来の生物資源管理を図る上で初動的な対応を考える際に有用と言えます。気候・文化的な背景を元に形成された現在の利用供給バランスを踏まえた上で、持続的で将来の気候変動にも適応可能な生態系管理を、私たちは今後さらに検討する必要があります。その際、今回提案した利用供給バランスを表す指標(OUI)は、簡便で他の生物資源でも広く適用可能なため、有用なツールとなると考えられます。

5.研究助成

本研究は、国立環境研究所の気候変動適応研究プロジェクトの支援により行われました。

6.問い合わせ先

国立研究開発法人 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター

特別研究員 小出 大

電話:029-850-2116

E-mail:koide.dai(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

7.発表論文

Dai Koide and Taku Kadoya (2019) Resource amount and cultural legacy affect spatially unbalanced human use of Japan’s non-timber forest products. Ecological Indicators 97: 204-210.

※ 下線で示した著者が国立環境研究所所属です。