アジア地域初!

陸域生態系によるCO2吸収動態を明らかにする

大規模基盤データセット「JapanFlux2024」を構築

(千葉県政記者クラブ、立川市政記者会、大学記者会(東京大学)、長野市政記者クラブ、松本市政記者クラブ、環境省記者クラブ/環境問題研究会、環境記者会、弘前記者会、筑波研究学園都市記者会、新潟県政記者クラブ、エネルギー記者会、名古屋教育記者会同時配布)

森林や水田、湖沼などの陸域生態系が、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスをどの程度吸収・放出しているかを把握することは、地球温暖化対策に必要不可欠です。欧米諸国では、各地の観測拠点で得られたデータに基づき、陸域生態系のCO2吸収量の長期的な変化を記録したオープンデータセットの整備が進んでいる一方、アジア地域では包括的なデータセットは整備されていませんでした。

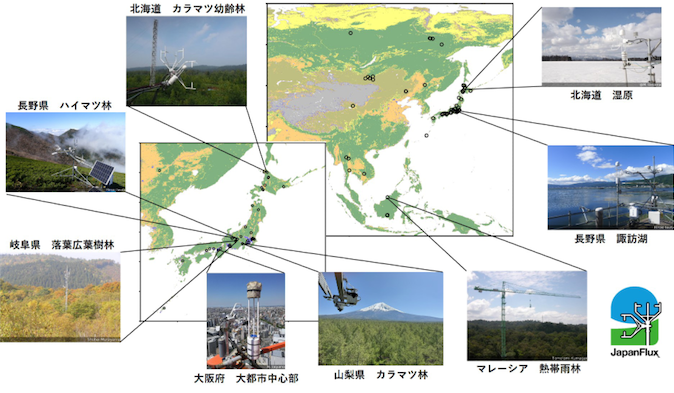

大阪公立大学大学院農学研究科の植山 雅仁准教授、髙尾 勇太大学院生(博士前期課程2年)と、千葉大学の市井 和仁教授、国立極地研究所の矢吹 裕伯特任教授、東京大学の日浦 勉教授、熊谷 朝臣教授、村岡 裕由教授、信州大学の岩田 拓記准教授、国立環境研究所の高橋 善幸室長、弘前大学の石田 祐宣准教授、森林総合研究所の深山 貴文室長、新潟大学の永野 博彦助教、電力中央研究所の中屋 耕副研究参事、名古屋大学の檜山 哲哉教授らの共同研究グループは、1990年から2023年の33年間にわたって日本および周辺地域の計83か所の観測地点で収集された、延べ683年分の観測データを統合し、アジア初の大規模オープンデータセット「JapanFlux2024」を構築しました(図1)。本データセットは、陸域生態系によるCO2吸収・放出量や気象環境を30分間隔で連続測定したもので、生態系ごとのCO2吸収量に関する日変化、季節変化、経年変動、さらにはその地理的分布の評価が可能です。今後は、本データセットを活用したCO2吸収量の予測モデル開発や、衛星観測データと組み合わせた広域評価など、幅広い研究の促進が期待されます。また、日本をはじめとしたアジア地域における陸域生態系のCO2吸収量の定量的な評価や、気候変動対策への貢献も見込まれます。

本研究成果は、2025年8月21日に国際学術誌「Earth System Science Data」のオンライン速報版に掲載されました。

30年にも及ぶ多くの研究者の努力が結集した膨大なデータの整備は、困難も多くありました。それでも、このデータがようやく多くの方に活用されることを心から嬉しく思います。これが地球温暖化対策に役立つことを願っています。

植山 雅仁准教授

研究の背景

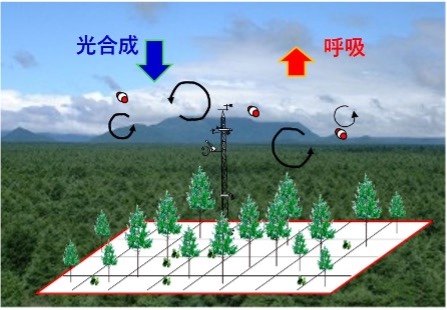

陸域生態系はCO2の吸収源として知られていますが、その吸収量は季節や年ごとに変動し、生態系によっても大きく異なります。これを理解するため、日本では1990年代から、農地や森林など多様な生態系でのCO2の吸収・放出量(CO2収支)を、30分ごとに連続測定する研究(図2)が続けられてきました。

世界的には、欧米を中心に観測データセットが構築され、どの生態系がいつ、どの程度CO2を吸収・放出しているのか、地球規模での評価が進んでいます。一方、アジア地域では古くから観測が行われていたものの、統一した基準によるデータ整備が進まず、この地域の生態系のCO2吸収機能の評価には、不明確な部分が残されていました。

研究の内容

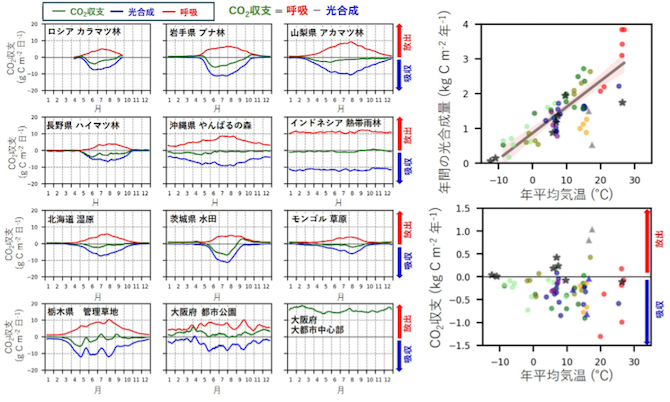

CO2収支データの空白地帯となっていたアジア地域において、日本の研究機関が1990年代から主導してきた観測をもとに、日本国内の52地点(北海道、長野県、山梨県、岐阜県、大阪府など)を中心に、中国、ロシア、モンゴル、タイ、カンボジア、マレーシア、インドネシアの83地点からなるオープンデータセットを整備しました。このデータから、アジア各地のさまざまな生態系における光合成、呼吸量、その差分である吸収量を示すCO2収支の季節的なサイクルや、大都市周辺のCO2排出量が明らかになりました(図3左)。また、年間平均気温が高い場所ほど総一次生産量(総光合成量)が高い傾向が見られた一方で(図3右上)、CO2吸収量は必ずしも年平均気温と比例しないこともデータから明らかになりました(図3右下)。

CO2収支および年間の光合成量を示したグラフにおけるシンボルの違いは、異なる生態系タイプを示す。

期待される効果・今後の展開

日本を中心に、シベリアから熱帯アジアまで80を超える地点で長期のCO2吸収量データが整備されたことで、アジア地域の生態系のCO2吸収機能の解明が今後大きく進むことが期待されます。

さらに、CO2吸収量を予測するモデルの高度化や、人工衛星データを活用した生態系のCO2吸収量のリアルタイムモニタリングへの適用など、多方面での応用や発展が見込まれます。これらの成果は、CO2の評価や陸域生態系の役割の解明に大きな意義を持ち、今後のさらなる研究の発展やカーボン・ニュートラル、脱炭素社会の実現などの政策に貢献することが期待されます。

資金情報等

本研究の一部は、JSPS科研費(21H05316、19H05668)、JSPS日中韓フォーサイト事業(JPJSA3F20220002)、文部科学省 北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)(JPMXD1420318865)からの支援を受けて実施しました。

また、本研究で整備したオープンデータセットは、国立極地研究所北極域データアーカイブシステム(ADS)で公開しています。https://ads.nipr.ac.jp/japan-flux2024/

掲載誌情報

【発表雑誌】Earth System Science Data 【論 文 名】The JapanFlux2024 dataset for eddy covariance observations covering Japan and East Asia from 1990 to 2023 【著 者】Masahito Ueyama, Yuta Takao, Hiromi Yazawa, Makiko Tanaka, Hironori Yabuki, Tomo’omi Kumagai, Hiroki Iwata, Md. Abdul Awal, Mingyuan Du, Yoshinobu Harazono, Yoshiaki Hata, Takashi Hirano, Tsutom Hiura, Reiko Ide, Sachinobu Ishida, Mamoru Ishikawa, Kenzo Kitamura, Yuji Kominami, Shujiro Komiya, Ayumi Kotani, Yuta Inoue, Takashi Machimura, Kazuho Matsumoto, Yojiro Matsuura, Yasuko Mizoguchi, Shohei Murayama, Hirohiko Nagano, Taro Nakai, Tatsuro Nakaji, Ko Nakaya, Shinjiro Ohkubo, Takeshi Ohta, Keisuke Ono, Taku M. Saitoh, Ayaka Sakabe, Takanori Shimizu, Seiji Shimoda, Michiaki Sugita, Kentaro Takagi, Yoshiyuki Takahashi, Naoya Takamura, Satoru Takanashi, Takahiro Takimoto, Yukio Yasuda, Qinxue Wang, Jun Asanuma, Hideo Hasegawa, Tetsuya Hiyama, Yoshihiro Iijima, Shigeyuki Ishidoya, Masayuki Itoh, Tomomichi Kato, Hiroaki Kondo, Yoshiko Kosugi, Tomonori Kume, Takahisa Maeda, Shoji Matsuura, Trofim Maximov, Takafumi Miyama, Ryo Moriwaki, Hiroyuki Muraoka, Roman Petrov, Jun Suzuki, Shingo Taniguchi, & Kazuhito Ichii 【掲載URL】https://doi.org/10.5194/essd-17-3807-2025

問い合わせ先

◇大阪公立大学 広報課

E-mail:koho-list(末尾に”@ml.omu.ac.jp”をつけてください)

◇千葉大学 広報室

E-mail:koho-press(末尾に”@chiba-u.jp”をつけてください)

◇大学共同利用機関法人 情報システム研究機構国立極地研究所

E-mail:koho(末尾に”@nipr.ac.jp”をつけてください)

◇東京大学大学院農学生命科学研究科広報情報担当

E-mail:koho.a(末尾に”@gs.mail.u-tokyo.ac.jp”をつけてください)

◇信州大学総務部総務課広報室

E-mail:shinhp(末尾に”@shinshu-u.ac.jp”をつけてください)

◇国立研究開発法人国立環境研究所企画部広報室

E-mail:kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)

◇弘前大学大学院理工学研究科総務グループ総務担当

E-mail:r_koho(末尾に”@hirosaki-u.ac.jp”をつけてください)

◇森林総合研究所広報普及科広報係

E-mail:kouho(末尾に”@ffpri.go.jp”をつけてください)

◇新潟大学広報事務室

E-mail:pr-office(末尾に”@adm.niigata-u.ac.jp”をつけてください)

◇電力中央研究所広報グループ

E-mail:hodo-ml(末尾に”@criepi.denken.or.jp”をつけてください)

◇名古屋大学総務部広報課

E-mail:nu_research(末尾に”@t.mail.nagoya-u.ac.jp”をつけてください)