リモートセンシングによって観測可能な光学データによる植物の光合成速度推定方法の開発

(宮城県政記者会、科学記者会、文部科学省記者会、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

| 平成30年11月30日(金) 国立大学法人 東北大学大学院 生命科学研究科 教授:彦坂幸毅 国立研究開発法人国立環境研究所 地球環境研究センター 主任研究員:野田 響 |

本論文は国際誌Plant, Cell and Environmentの電子版に掲載されました。また、本研究は文部科学省科学研究費補助金及び国立環境研究所GOSAT-2プロジェクトの支援を受けて行われました。

1.背景

光合成は、植物が光エネルギーを利用してCO2を吸収し炭水化物を合成する経路です。光合成によって生産された糖は、農作物のみならず、食物網を通して全ての生物のエネルギー源となり、私たちの生活を支える礎となっています。また、主要な温室効果ガスであるCO2を吸収することにより気候変動を緩和する重要な役割もあります。光合成は、地球上の生態系が吸収するCO2の量、そして、農作物の成長量、ひいては収量も決定する大きな要因となります。植物が光合成によりCO2を吸収した量を調べるには多様な方法がありますが、広域について、地球スケールでの光合成速度を把握するにあたり、人工衛星が観測する光学的な情報の利用はきわめて有効な手段となります。本研究では、人工衛星が観測可能な光学的な指標を用いた光合成速度の推定手法を、植物生理学的なメカニズムに基づいて葉1枚のスケールで開発・実証しました。

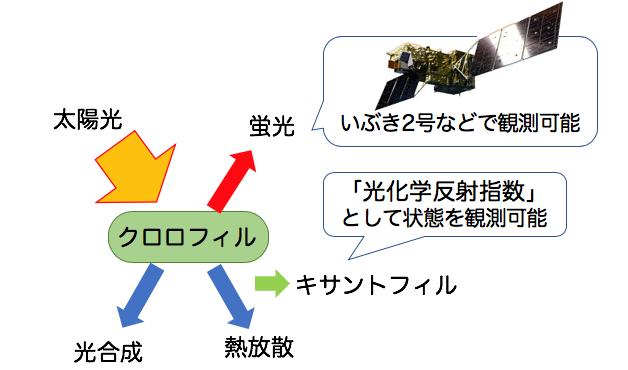

光合成の過程ではクロロフィル(葉緑素)という色素が光を吸収します。クロロフィルは、光を吸収して、そのエネルギーを光合成に利用する役割をもっていますが、吸収した全てのエネルギーを光合成のみに利用することはできず、一部のエネルギーは熱として放散されたり(熱放散)、再び光となって放出されます(図1)。この再放出される光がクロロフィル蛍光で、太陽光の下では、人工衛星「いぶき」注2)(GOSAT)及び後継機の「いぶき2号」(GOSAT-2)のセンサーのような波長分解能の高い精密な分光放射計により観測することができます。クロロフィル蛍光の強度は、光合成系の状態によって変化するため、多くの研究においてクロロフィル蛍光は光合成速度の指標として利用されてきました。

しかし、クロロフィル蛍光の強度は、光合成速度だけではなく、熱放散の影響も受けます。植物は、乾燥などのストレスを受けると、熱放散へエネルギーを多く分配することが知られています。熱放散は、過剰なエネルギーが植物体内に蓄積しないようにする、エネルギーの安全弁のような役割をもっていると考えられています。これまでのクロロフィル蛍光から光合成速度を推定する研究では、熱放散の効果を単純化していたため、不確実性が高いことが指摘されていました。一方、熱放散については、「光化学反射指数(Photochemical Reflectance Index)」により評価することが可能です。光化学反射指数とは、植物が反射する波長531 nm(緑色の光)の光の強さを指標化したものです。植物は、熱放散を増やす際に、カロテノイド色素の一種キサントフィルを非熱放散型(ビオラキサンチン)から熱放散型(ゼアキサンチン)に変換します。非熱放散型と熱放散型では531nmの光の反射率が違うため、この波長の反射率の変化を解析することで熱放散へのエネルギー分配を推定できます。

2.モデルの構築と実証実験

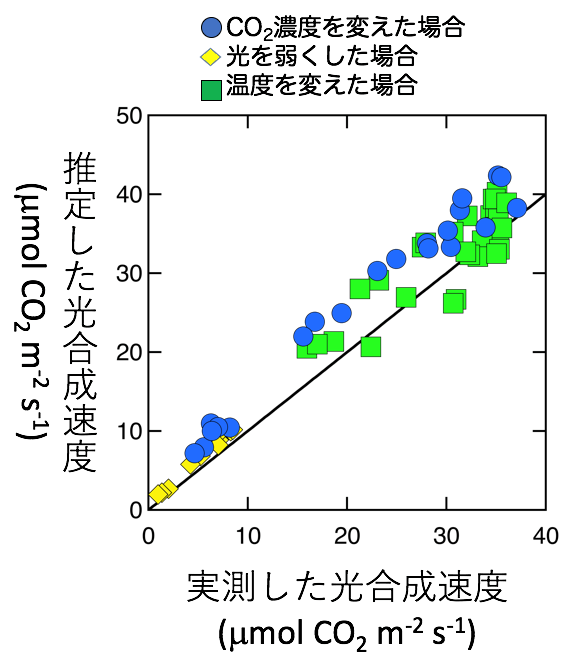

本研究では、クロロフィル蛍光と光化学反射指数を併用することにより、熱放散へのエネルギー分配を推定し、光合成速度の推定に利用するという手法を開発しました。

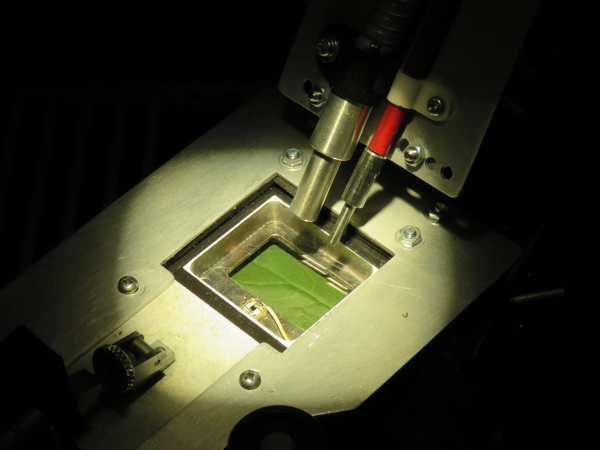

まず、光合成、クロロフィル蛍光の強度、熱放散、光化学反射指数の関係を、従来の植物生理学的な知見を応用して、生化学的な理論に基づいた数式で表しました。次に、このモデルの実証のための実験を行いました。実験では、シロザを実験植物として温度や光環境、CO2濃度を変化させた環境で、葉1枚のスケールでの光合成、クロロフィル蛍光、光化学反射指数の同時観測を行いました(写真1)。そして、それらの結果から、クロロフィル蛍光と光化学反射指数の両方を用いることで高精度で光合成速度を推定できることを実証しました(図2)。

3.今後の展望

クロロフィル蛍光については、これまでに日本の温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」が太陽光の下で陸域の植物が発する蛍光を検出する能力があることが知られていました。その後継機として本年10月29日に打ち上げられた「いぶき2号」(GOSAT-2)でも同様にクロロフィル蛍光の観測が可能で、正式なプロダクト注3)として公開が予定されています。一方、光化学反射指数は、NASA(アメリカ航空宇宙局)の人工衛星センサーMODISが海洋観測用に観測しているデータなど、いくつかの「いぶき」以外の衛星から得ることができます。

今後は、本研究の成果を応用して、「いぶき」、「いぶき2号」や、他の人工衛星の観測データを組み合わせて広域の光合成速度の推定を行います。将来的には、「いぶき2号」が広域の光合成速度の高精度推定に寄与することにより、今後の温室効果ガスの吸収・排出量推定の精緻化に大きく寄与することが期待でき、パリ協定の着実な実施に対する日本の貢献にも繋がります。

4.研究助成

本研究は文部科学省科学研究費補助金及び国立環境研究所GOSAT-2プロジェクトの支援を受けて行われました。

5.用語説明

6.発表論文

題目:Modeling leaf CO2 assimilation and photosystem II photochemistry from chlorophyll fluorescence and the photochemical reflectance index

著者:Kouki Hikosaka and Hibiki Noda

雑誌:Plant, Cell and Environment

DOI: 10.1111/pce.13461

※下線で示した著者が国立環境研究所所属です。

7.問い合わせ先

国立大学法人 東北大学大学院 生命科学研究科

教授 彦坂幸毅 (ひこさか こうき)

電話: 022-795-7735

Eメール: hikosaka(末尾に@m.tohoku.ac.jpをつけてください)

国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター

主任研究員 野田響 (のだ ひびき)

電話番号:029-850-2463

Eメール:noda.hibiki(末尾に@nies.go.jpをつけてください)