植栽ユニットによるPFAS除去技術の開発

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

これら基礎的知見を基に、今後、自然の機能を効率的に活用することができれば、費用対効果の高いPFAS浄化対策へ繋がることが期待されます。産学連携を視野に入れ、実用化を目指した研究を進めていく予定です。本研究の成果は、2024年7月15日付でElsevier社から刊行された学術誌『Chemosphere』にオンライン掲載されました。

1. 研究の背景と目的

ペルおよびポリフルオロアルキル物質 (PFAS) に分類される化合物は10,000物質以上あると言われ、撥水撥油剤、界面活性剤、消火剤等、幅広い用途に使用されてきました。そのうち一部のPFAS (PFOS, PFOA, PFHxS) については、国際条約によって新たな製造や使用が原則禁止されています。その他のPFASについても社会的関心は高く、規制強化や汚染対策等の議論が進んでいます。現在、水中のPFASの除去については、一般的には活性炭やイオン交換樹脂、逆浸透膜ろ過等が利用されていますが、PFAS汚染対策は長期にわたる場合も多く、費用対効果の高い対策法が求められています。そこで、当研究チームは、自然の機能を活用した環境浄化を応用できないかと考え、「植栽ユニット」を開発し、PFASの除去能力を評価しました。

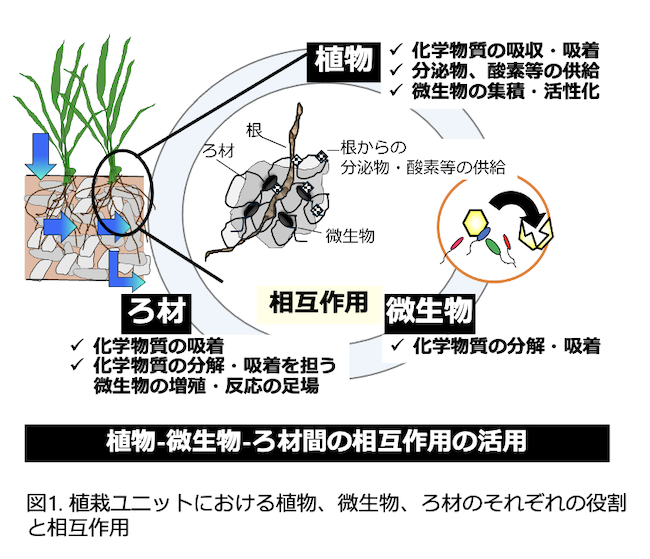

2. 植栽ユニットの概要

植栽ユニットは、植物、微生物、ろ材で構成されるシンプルな構造を持つ装置です (図1)。ろ材には、植栽基盤※1と微生物担体※2の両方の役割を果たす発泡ガラスを用いました。植栽ユニットの特徴は、根の周辺に生息する微生物 (根圏微生物) とろ材の活用です。これまでの研究において、一定の条件が整うと、植物の根の周辺に化学物質の分解を担う微生物が集積され、効率的な浄化が生じることが分かってきました。そこに、上記のような特性を持つろ材を組合せることで、根の近くにより多くの微生物を保持できるようになり、相互作用が増幅され、浄化性能が向上すると考えました。植物を用いた従来の技術では、浄化性能は植物による吸収・吸着のみに依存しますが、植栽ユニットでは3者 (植物、微生物、ろ材) の相乗効果を活用できます。また、植栽ユニットは、導入先に応じて、水路や地面に直接置いたり、汚染水域に浮かべたりする等、柔軟に構造を変更可能です。

3. 研究結果と考察

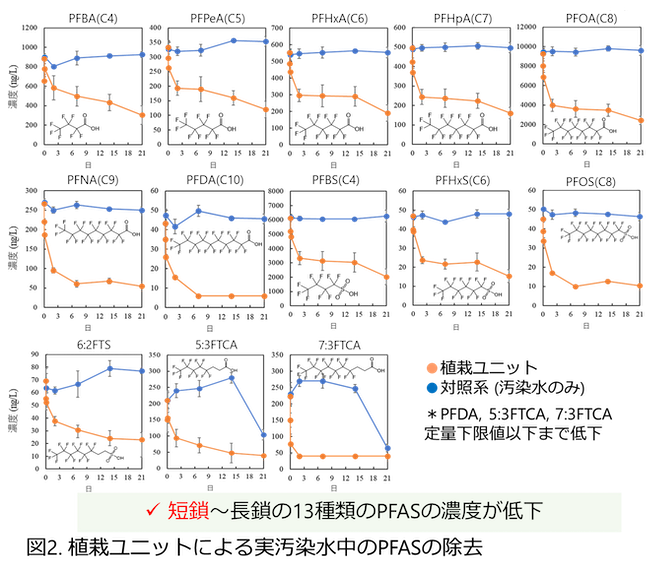

ラボスケールのポット試験を構築し、短鎖~長鎖のPFASを含む実排水を用いて、植栽ユニットによるPFASの処理性能試験を実施しました。この実排水には、13種類のPFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS, 6:2FTS, 5:3FTCA, 7:3FTCA) が43 ~ 9,100 ng L-1の濃度で含まれていました。その結果、植栽ユニットにより、試験期間中 (21日) において13種類すべてのPFASの濃度低下が確認されました (図2)。試験終了時、植栽ユニットの試験系では、水中に含まれるPFAS含有量が流入水と比べて3割程度まで低下しました。

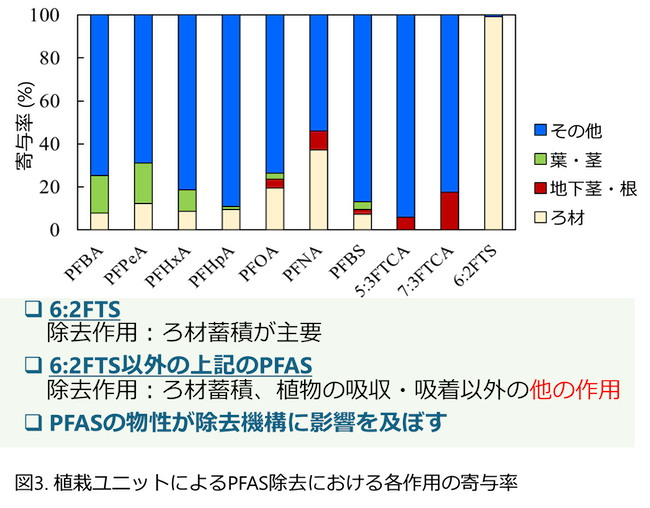

試験終了時の植栽ユニットの系を対象にマスバランス解析※3を実施し、PFASの除去に対するろ材および植物の寄与を評価しました (図3)。その結果、6:2FTSについては、ろ材への吸着が主要であることが示されましたが、その他のPFASについては、ろ材による吸着および植物による吸収・吸着以外の、その他の作用の寄与が示唆されました。この作用の候補として、微生物による分解やろ材表面の微生物への吸着の他、植物根からの供給物質 (分解酵素、過酸化水素等) による反応等の生物反応の関与が可能性として挙げられますが、まだ明らかにはなっていません。現在、解明するために研究を進めています。

また、PFASの炭素鎖長が、植物による吸収・吸着に及ぼす影響を解析したところ、炭素鎖長が4~6では植物体上部へ移行されやすい一方、炭素鎖長が8以上になると、植物体の地下茎や根での蓄積が高まることが確認されました。ろ材についても、炭素鎖長が長いほど、ろ材による除去寄与率が高まることが示され、PFASの炭素鎖長の違いは植栽ユニットでの除去作用に影響を及ぼすことが明らかとなりました。

4. 今後の展望

現在、より詳細な除去メカニズムの解明に取組むとともに、効率的なPFAS除去のための運転条件や適用可能な水質条件等の特定を進めています。これら基礎的知見を基に、自然の機能を効率的に活用することができれば、費用対効果の高いPFAS浄化対策の開発へ繋がることが期待されます。今後、産学連携を視野に入れ、社会実装を目指していきたいと考えています。なお、本技術は特許を申請中です。

5. 注釈

※1: 植物の根が十分に発達でき、植物が正常に生育可能な基盤。

※2: 微生物を付着させ安定的に保持させるための基盤。水処理において、生物処理の性能を高めるために使用。

※3: 質量収支解析。境界内での物質の流入、蓄積、変換、流出を定量的に評価する手法。今回の試験では、流入水および試験終了時の流出水、ろ材、植物を対象にPFASの含有量を測定。

流入量 = 流出量 + ろ材への蓄積量 + 植物への吸収・吸着量 + その他作用による除去量

6. 研究助成

本研究の一部はJSPS科研費 (24K03110) の助成を受けて実施致しました。

7. 発表論文

【タイトル】

Per- and polyfluoroalkyl substances removal from landfill leachate by a planting unit via interactions between foamed glass and Typha domingensis

【著者】

Yuka Ogata, Hidenori Matsukami, Hiroyuki Ishimori

【掲載誌】Chemosphere

【DOI】10.1016/j.chemosphere.2024.142865 (外部サイトに接続します)

8. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

資源循環領域 試験評価・適正管理研究室

主任研究員 尾形有香

主幹研究員 松神 秀徳

資源循環領域 廃棄物処理処分技術研究室

主任研究員 石森 洋行

9. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環領域

試験評価・適正管理研究室 主任研究員 尾形有香

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)