長期観測データの統合解析から

2022年までのメタン濃度の変動が明らかに

—国環研と協力機関による日本独自の観測の貢献—

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

本研究の成果は、2025年6月3日付でSpringer社から刊行される地球惑星分野の学術誌『Progress in Earth and Planetary Science』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

メタン(CH4)は、二酸化炭素(CO2)に次いで大きな温室効果を持ち、現在の地球大気中に約1.9 ppm(ppmは百万分率)で存在します。メタンの発生源は、湿地等の自然発生源もありますが、エネルギー消費や農業、廃棄物処理等の人間活動による発生源が増加したことで、産業化以後の大気中のメタン濃度が増加したと考えられています。一方、メタンは水酸化ラジカルとの化学反応により比較的短い時間(10年程度)で大気中から除去され、放出量の削減対策の効果が短期間に現れることから、気候変動への当面の緩和策として有効であると期待されており、グローバル・メタン・プレッジ注釈1と呼ばれるメタン放出量削減のための国際的な取り組みも進められています。メタン放出量の削減対策を有効に行うために、メタンの各発生源からの放出量を定量的に理解することがますます必要となっています。これまでにも、世界中の様々な研究機関によりメタン放出量に関する研究が行われてきましたが、その推定量には依然として大きな不確かさが残っているのが現状です。

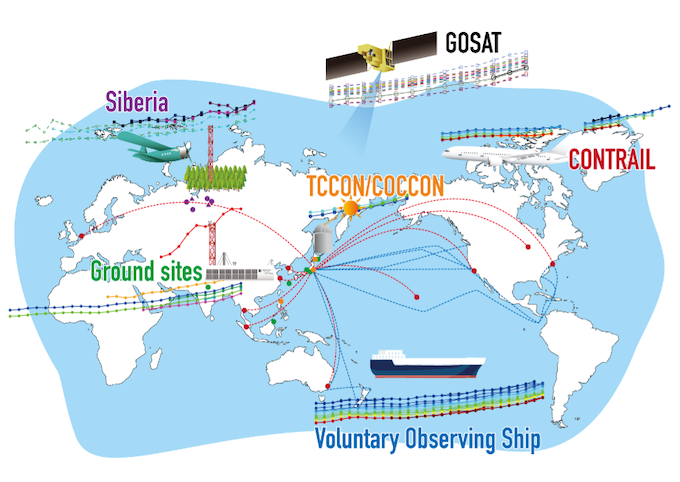

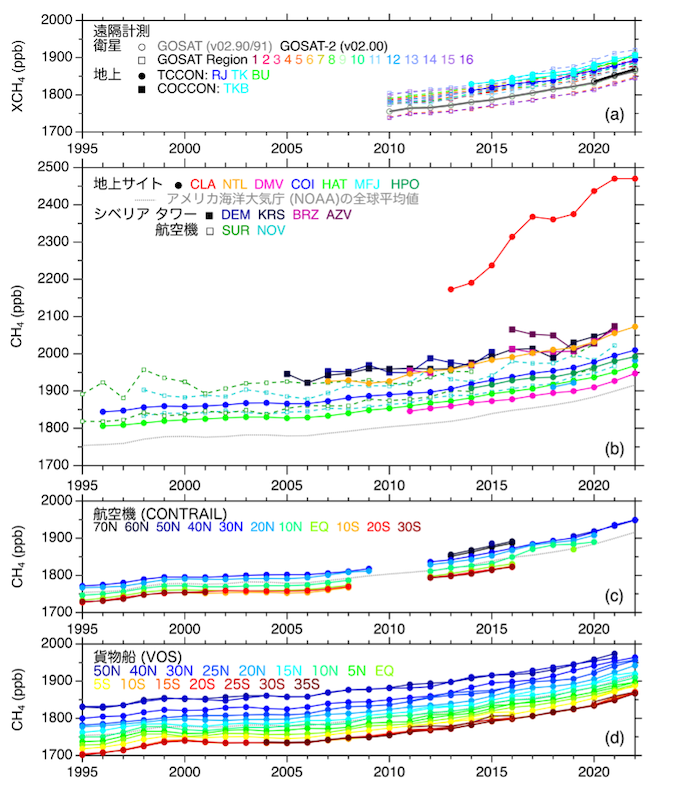

国立環境研究所(国環研)とその協力機関は、様々な観測プラットフォームと観測手法を用いて大気中のメタン濃度の長期観測を実施してきました(図1)。本研究では、こうして得られた観測結果を統合し、地球の広域におけるメタン濃度の時空間変動を明らかにするとともに、特にアジアやシベリア、西太平洋域におけるデータの特徴を示し、メタンの収支解析への有効性を示すことを目的とします。

2. 研究手法

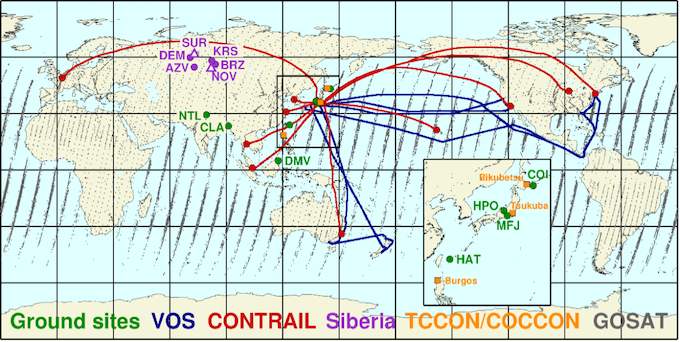

本研究での解析に用いたメタンデータの観測地点を図2にまとめて示しました。大気中メタンの観測手法は大きく二つに分類することができます。一つ目は、実際の大気試料をメタン測定装置に導入してメタン濃度を測定する手法で、高精度でメタン濃度を決定できます。地上の定点での観測では、観測現場に測定装置を持ち込み、連続・半連続的に測定する場合と、気密性の高い容器に大気試料を採取し研究室に持ち帰って測定する場合の2種類があります。また、観測範囲を広げるために、船舶や航空機等に測定装置や大気採取装置を搭載した観測も行われています。国環研では国内の離島や沿岸域注釈2、山岳地帯注釈3での観測に加えて、インドやバングラデシュ注釈4、マレーシアで大気観測を継続しています。特に、シベリアではタワーを使った観測網(JR-STATION)注釈5を構築したり、航空機を使った大気採取注釈6も実施したりしています。さらに、日本を起点にオーストラリア・ニュージーランドや北米との間を定期運航する貨物船を利用した観測注釈7や、国際線旅客機を利用した観測プロジェクト(CONTRAIL)注釈8も継続されています。

もう一つは、大気を透過する太陽光の近赤外線領域のメタン吸収スペクトルを測定し、地表から大気上端までの空気中(気柱)に含まれるメタンの平均濃度(これを「カラム平均濃度XCH4」と呼ぶ。)を遠隔計測する手法です。国環研では、このような遠隔計測装置を世界中に展開するプログラム(TCCON/COCCON)に参加し、国内やフィリピンにおいてカラム平均濃度の観測を継続しています注釈9。また、人工衛星に遠隔測定装置を搭載し、地表面や海面からの太陽光の反射光を測定することで、地球全域(ただし、高緯度帯を除く)のメタンのカラム平均濃度を測定する観測(GOSAT、GOSAT-2)も実施しています注釈10。

3. 研究結果と考察

上記に示した様々な観測結果を統合することで、広範囲におけるメタンの空間分布とその時間的な変化が明らかとなりました(図3)。特に長期的な濃度変動として、2000年代前半に増加傾向が鈍化したことや、2000年代後半に再び増加に転じたことが確認されました。2000年代後半からの再増加については、大気中の濃度観測結果だけでなく、人工衛星や地上観測から得られた遠隔測定によるカラム平均濃度の測定でも整合的な結果が得られました。

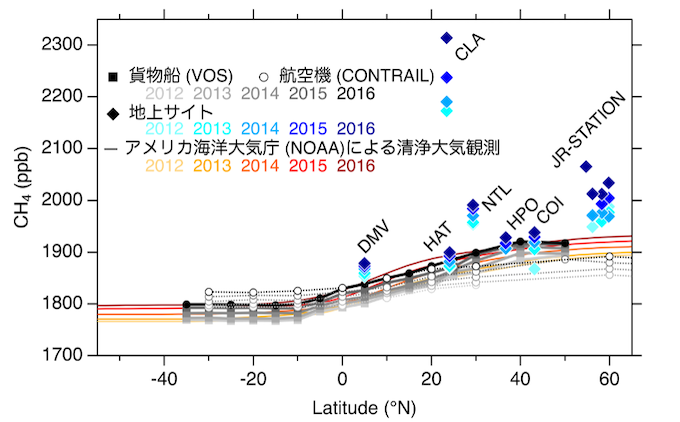

地域的な特徴としては、バングラデシュのコミラ(CLA)で非常に高濃度のメタンが観測されました。この観測点周辺には、湿地や水田、天然ガスステーション等のメタン発生源が多く存在するため、高濃度のメタンが観測されたと考えられます。このような地域的な特徴はメタン濃度の年平均値の緯度分布にも明瞭に現れます(図4)。図4には、アメリカ海洋大気庁(NOAA)が実施する世界各地での観測結果から得られた緯度分布(清浄空気におけるメタン濃度分布)が、本研究結果との比較のために示されています。本研究における貨物船(VOS)や落石(COI)、波照間(HAT)の観測結果はNOAAの緯度分布とよく一致しています。また、インドのナイニタール(NTL)やシベリア(JR-STATION)、マレーシアのダナンバレー(DMV)では、比較的高いメタン濃度が観測されており、周辺に存在するメタン発生源の影響を示唆するものと考えられています。

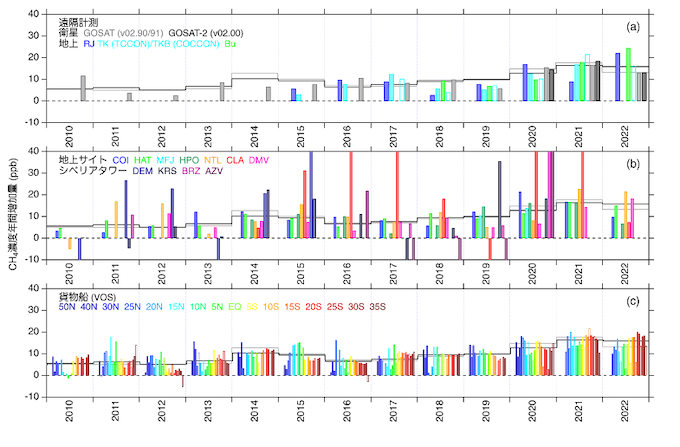

図5は、2010年以降のメタン濃度およびメタンカラム平均濃度の年間増加量を示しています。この図を見ると、メタン濃度の年間増加量が次第に上昇していること、特に2020年以降、2021年、2022年と高い状態が続いていることが分かります。さらに詳しく見ると、2020年の濃度増加は特に北半球中緯度・高緯度で顕著であり、2021年以降になると顕著な濃度増加が南方に移ってゆく様子が分かりました。

4. 今後の展望

本研究で紹介したアジア太平洋域を中心とした観測結果は、欧米の研究機関が構築した観測ネットワークでは十分にカバーできておらず、日本の地の利を活かした非常にユニークなデータセットとなっています。また、衛星観測からはほぼ全球を網羅するカラム平均濃度が得られるため、上記の地上観測データと組み合わせることで大気中のメタン濃度の時空間変動がより詳細に把握できるようになります。このようなデータを、大気化学輸送モデルに基づく逆解析に用いることで、各地域からのメタン放出量の推定精度が高まると期待されます。最近、国環研の丹羽主幹研究員らのグループは、既存のデータに今回紹介した観測結果も含めて逆解析を実施し、2020-2022年に発生した全球規模でのメタン濃度上昇に対して、南アジアや東南アジアからのメタン放出量増加の影響が大きいことを明らかにしました。このように、本研究で示された大気観測の結果は、全球規模のメタン収支を解析する上で非常に貴重な情報となっていることから、今後も観測を継続し、他の研究機関も含めた共同解析への利用を促進していく必要があります。本研究で解析した観測データの多くは利用可能な状態で公開されています注釈11。

5. 注釈

注釈1)グローバル・メタン・プレッジ

2011年11月のCOP26国連気候変動枠組み条約締約国会議で正式に発足した国際的な取り組みで、2030年までに2020年比でメタン放出量を30%以上削減することを目指している。

注釈2)国環研が運営する地上観測ステーション(波照間島・落石岬)の観測については以下のサイトを参照:https://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/ground/

注釈3)国環研が富士山頂で実施する観測については以下のサイトを参照:https://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201304/269004.html

注釈4)国環研が南アジアで実施する観測については以下のサイトを参照:https://www.nies.go.jp/kanko/news/36/36-3/36-3-05.html

注釈5)国環研が西シベリアで実施するタワー観測については以下のサイトを参照:https://www.cger.nies.go.jp/ja/climate/pj1/tower/

注釈6)国環研がシベリアで実施する航空機観測については以下のサイトを参照:https://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/warm/siberia/

注釈7)国環研が太平洋を運航する定期貨物船を利用して実施する温室効果ガスモニタリングについては以下のサイトを参照:https://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/warm/

注釈8)国環研・気象庁気象研究所が旅客機を利用して実施する温室効果ガス観測プロジェクト(CONTRAILプロジェクト)については以下のサイトを参照:https://cger.nies.go.jp/contrail/ja/index.html

注釈9)全量炭素カラム観測ネットワーク(TCCON)および可搬型フーリエ変換分光計を用いた観測ネットワーク(COCCON)については下記のサイトを参照:https://www.nies.go.jp/kanko/news/41/41-6/41-6-03.html

注釈10)環境省、国環研、宇宙航空研究開発機構が推進する温室効果ガスの衛星観測プロジェクト(温室効果ガス観測技術衛星GOSATシリーズプロジェクト)については下記のサイトを参照:

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gosat.html

https://www.gosat.nies.go.jp/index.html

https://www.gosat-2.nies.go.jp/jp/

https://www.jaxa.jp/projects/sat/gosat/

https://www.jaxa.jp/projects/sat/gosat2/index_j.html

注釈11)本研究で解析した観測データは、以下のデータ提供サイトで公開されています

Global Environmental Database (GED): https://db.cger.nies.go.jp/ged

GOSAT Data Archive Service (GDAS): https://data2.gosat.nies.go.jp

GOSAT-2 Product Archive: https://prdct.gosat-2.nies.go.jp

TCCON Data Archive: https://tccondata.org

ESA Validation Data Center (EVDC): https://evdc.esa.int

6. 研究助成

本研究で用いた観測データは地球環境保全試験研究費(地球一括計上)(環0653, 環0752, 環1151, 環1253, 環1254, 環1451, 環1652, 環1752, 環1851, 環1951, 環2151, 環2251, 環2351, 環2452, 環1652)、環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20142001, JPMEERF20152002, JPMEERF20172001, JPMEERF20182002, JPMEERF20182003, JPMEERF20222001, JPMEERF21S0800, JPMEERF21S20810 , JPMEERF24S12200)、環境省GOSATシリーズ観測プロダクト検証・大都市圏排出量監視委託業務の支援をうけて実施しました。一部の計算には、国立環境研究所のスーパーコンピュータシステム(NEC SX-Aurora TSUBASA, HPE Apollo 2000)を用いました。

7. 発表論文

【タイトル】

Long-term and interannual variations of atmospheric methane observed by the NIES and collaborative observation networks

【著者】

Taku Umezawa, Yasunori Tohjima, Yukio Terao, Motoki Sasakawa, Astrid Müller, Tazu Saeki, Toshinobu Machida, Shin-Ichiro Nakaoka, Hideki Nara, Shohei Nomura, Masahide Nishihashi, Hitoshi Mukai, Matthias Max Frey, Isamu Morino, Hirofumi Ohyama, Yukio Yoshida, Jiye Zeng, Hibiki Noda, Makoto Saito, Tsuneo Matsunaga, Takafumi Sugita, Hiroshi Tanimoto, Yosuke Niwa, Akihiko Ito, Yousuke Yamashita, Tomoko Shirai, Misa Ishizawa, Kentaro Ishijima, Kazuhiro Tsuboi, Yousuke Sawa, and Hidekazu Matsueda

【掲載誌】Progress in Earth and Planetary Science

【URL】https://progearthplanetsci.springeropen.com/(外部サイトに接続します)

【DOI】10.1186/s40645-025-00711-9(外部サイトに接続します)

8. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

地球システム領域物質循環観測研究室

主任研究員 梅澤 拓1

主任研究員 寺尾 有希夫

シニア研究員 遠嶋 康徳

客員研究員 向井 人史

地球システム領域大気・海洋モニタリング推進室

主幹研究員 笹川 基樹

主任研究員 中岡 慎一郎

地球システム領域物質循環モデリング・解析研究室

主幹研究員 丹羽 洋介

主任研究員 齋藤 誠

地球システム領域衛星観測センター

センター長 松永 恒雄

主任研究員 佐伯 田鶴

地球システム領域地球大気化学研究室

主任研究員 奈良 英樹

研究員 Müller Astrid

主幹研究員 杉田 考史

地球システム領域

領域長 谷本 浩志

特命研究員 町田 敏暢2

高度技能専門員 野村 渉平3

地球システム領域地衛星観測研究室

室長 森野 勇

主任研究員 吉田 幸生

主任研究員 野田 響

主任研究員 大山 博史

特別研究員 Matthias Max Frey4

地球システム領域地球環境データ統合解析推進室

室長 白井 知子

主任研究員 山下 陽介

高度技能専門員 Zeng Jiye

客員研究員 石澤みさ5

気象研究所気候・環境研究部

室長 澤 庸介

併任職員 坪井 一寛(気象庁大気海洋部 全球大気監視調整官)

併任職員 石島 健太郎(気象庁大気海洋部 環境・海洋気象課 調査官)

気象研究所気象観測研究部

研究官 西橋 政秀

獨協大学経済学部国際環境経済学科

教授 松枝 秀和

1) 現 東北大学大学院理学系研究科 大気海洋変動観測研究センター 教授(クロスアポイントメント)

2) 現 広島大学 瀬戸内カーボンニュートラル国際共同研究センター 特任教授(兼任)

3) 現 環境省

4) 現 Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany

5) 環境・気候変動省(Environment and Climate Change Canada)

9. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 地球システム領域

物質循環観測研究室 主任研究員 梅澤拓

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)