航空機の排気中からオニオン状のナノ粒子を発見

—高分解能透過型電子顕微鏡による観察で明らかに—

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、科学記者会同時配付)

本研究の成果は、2025年4月8日付で米国化学会(ACS)が刊行する大気科学分野の学術誌『ACS ES&T Air』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

航空機は地上から上部対流圏までの大気中にナノ粒子(粒径50nm注1以下の粒子)を排出しています。欧米や日本での研究によって、空港敷地内やその周辺でナノ粒子の個数濃度が高いことが報告されており参考1、健康影響の観点から世界的な関心が寄せられています。また、航空機排気粒子から生成される飛行機雲による温室効果も知られており、気候影響の観点からも研究が進められています。民間航空機に一般的に使用されるターボファンジェットエンジンの排気中の粒子数濃度は、不揮発性粒子(主に煤)より揮発性粒子(硫酸塩や有機物で構成される粒子)の方が1桁程度多い傾向があります。しかし、揮発性粒子の排出・生成メカニズムはよく分かっていません。そこで当研究チームは、揮発性粒子の排出・生成メカニズムに関する情報を得るため、航空機排気ナノ粒子(揮発性および不揮発性)の物理化学的特性を調べることとしました。

2. 研究手法

本研究では、スイスのチューリッヒ空港内の航空機エンジンのメンテナンス・試験施設において、民間航空機のターボファンジェットエンジンからの排気粒子の形態と内部構造等を測定・評価しました。排出規制で定められているエンジン出口での測定のほか、15m下流でも同時に測定を行いました。これにより、エンジン下流で生成される揮発性粒子の評価も可能となりました。粒子の形態と内部構造は、薄い膜の上に採取した粒子試料を、高分解能透過型電子顕微鏡を用いて観察しました。

3. 研究結果と考察

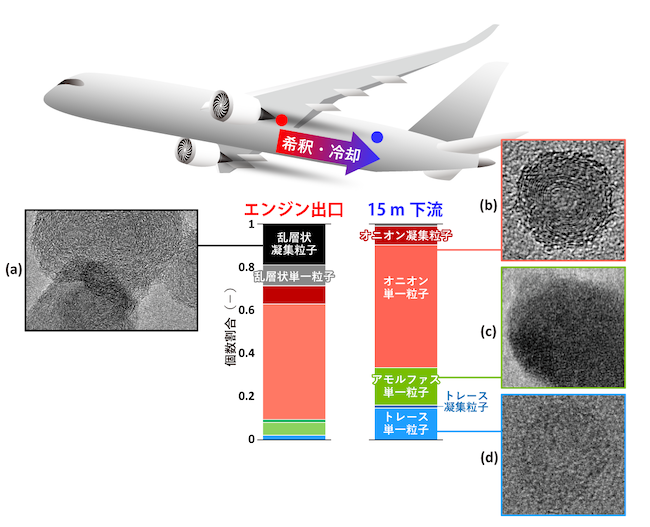

当研究チームは、航空機エンジンの排気中から、内部構造の異なる4種の粒子を検出しました(図1)。タイプ(a)は、グラフェン注2と推定される短い層が不規則に積層された乱層状の粒子で、典型的な煤粒子(不揮発性粒子)と考えられます。タイプ(b)は、グラフェンと推定される層が、玉ねぎのように、長く球状に繋がって積層したオニオン状粒子です。タイプ(c)は、タイプ(a)や(b)のような結晶構造を持たないアモルファス(非晶質)粒子で、タイプ(d)は、像がぼんやり薄いトレースアモルファス粒子です。オニオン状粒子は、これまで大気中や燃焼排気中から検出したという報告例はありませんでした。航空機から排出される煤粒子に関しては、長年にわたる研究の歴史がありますが、他の3種類の粒子は本研究によって初めて航空機排気中から検出されました。高分解能型の電子顕微鏡を用いたこと、エンジン下流で測定したことが、新たな知見を得ることに貢献したと思われます。

エンジン出口では凝集注3した状態の煤粒子が多く見られましたが、15m下流では煤粒子は全粒子数の1%以下と少なく、残りはオニオン状粒子、アモルファス粒子、トレースアモルファス粒子でした(図1)。これら3種の粒子の多くは粒径約10~20nmの単一球形粒子でした。解析・考察の結果、3種の粒子はエンジン下流の希釈・冷却過程で生成された揮発性粒子であり、主に潤滑油(航空機用エンジンオイル)由来の有機物からなることが示唆されました。

4. 今後の展望

本研究によって、航空機から、長年研究されてきた煤粒子のほか、オニオン状粒子、アモルファス粒子、トレースアモルファス粒子が排出されることが分かりました。しかし、オニオン状粒子が煤粒子に近い性質なのか、揮発性有機物粒子に近い性質なのか、その物理化学的な特徴や起源・生成メカニズムには多くの謎があります。粒子の内部構造の違いは、粒子の揮発性、表面反応性、溶解性などの物理化学的な特徴に影響する可能性があるため、気候影響や健康影響の観点からさらなる研究が求められます。

ナノ材料分野では、煤に強いエネルギーを与えるなどの方法で、オニオン状粒子が合成できることが知られています。そのようなオニオン状粒子と似た内部構造をもつ粒子が、航空機のエンジンからどのように生成されたのかは科学的にも興味深く、材料分野等への潜在的な波及効果もあると思われます。

5. 注釈

注1.nm:ナノメートル。1nmは100万分の1mm(ミリメートル)。粒径(直径)50nmの粒子の大きさは、スギ花粉(粒径約30μm。1μmは1000分の1mm)の約1000分の1。

注2.グラフェン:炭素原子が六角形に結びついた結晶構造をもち、薄いシート状になっている物質。

注3.凝集:粒子同士が付着・合体して大きな塊になること。燃焼で生じる煤粒子は、複数の粒子が凝集し、葡萄の房のような形の大きな塊(粒子)になっていることが多い。

参考1.Fushimi, A.; Saitoh, K.; Fujitani, Y.; Takegawa, N. Identification of jet lubrication oil as a major component of aircraft exhaust nanoparticles. Atmos. Chem. Phys. 2019, 19, 6389−6399.

https://doi.org/10.5194/acp-19-6389-2019(外部サイトに接続します)

6. 研究助成

本研究は環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20205004、JPMEERF20245005)、スイス国立科学財団科学交流助成金(IZSEZ0_198063),スイス連邦民間航空局プロジェクト(AGEAIR SFLV 2017-030、AGEAIR 2 SFLV 2018-048)の支援を受けました。

7. 発表論文

【タイトル】

Unique Microphysical Structures of Ultrafine Particles Emitted from Turbofan Jet Engines

【著者】

Akihiro Fushimi 1, Yuji Fujitani 1, Lukas Durdina 2, Julien G. Anet 2, Curdin Spirig 2, Jacinta Edebeli 2, Hiromu Sakurai 3, Yoshiko Murashima 3, Katsumi Saitoh 4,1, Nobuyuki Takegawa 5

【所属】

1 国立研究開発法人国立環境研究所、2 チューリッヒ応用科学大学(スイス)、3 国立研究開発法人産業技術総合研究所、4 イサラ研究所、5 東京都公立大学法人 東京都立大学

【掲載誌】ACS ES&T Air

【DOI】10.1021/acsestair.4c00309(外部サイトに接続します)

8. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立研究開発法人 国立環境研究所

地球システム領域 地球環境研究センター

主幹研究員 伏見 暁洋

環境リスク・健康領域 統合化健康リスク研究室

主幹研究員 藤谷 雄二

チューリッヒ応用科学大学(スイス)

主任科学者 Lukas Durdina

気象・環境・航空研究ユニット長 Julien G. Anet

科学者 Curdin Spirig

科学者 Jacinta Edebeli

東京都公立大学法人 東京都立大学

大学院理学研究科 教授 竹川 暢之

9. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所

地球システム領域 地球環境研究センター

主幹研究員 伏見 暁洋

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)

東京都公立大学法人 東京都立大学管理部 企画広報課広報係

Info(末尾に” @jmj.tmu.ac.jp”をつけてください)