| 平成26年3月27日(木) (独)国立環境研究所 地球環境研究センター 衛星観測研究室長:横田 達也 物質循環モデリング・解析研究室長:シャミル・マクシュートフ 物質循環モデリング・解析研究室研究員:齊藤 誠 環境省 地球環境局総務課研究調査室 室長:辻原 浩 補佐:野﨑 佳宏 係員:橋口 祥治 (独)宇宙航空研究開発機構広報部 報道グループ |

| 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」は、環境省、(独)国立環境研究所(NIES)及び(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)が共同で開発した、世界初かつ唯一の温室効果ガス観測専用の衛星です。二酸化炭素とメタンの濃度を宇宙から観測することを主目的としており、平成21年1月23日の打上げ以降、現在も順調に観測を続けています。 今般、メタン濃度の「いぶき」による観測データと、地上観測点における観測データとを用いて、平成21年6月から平成23年5月までの2年間について、全球の月別・地域別の正味のメタン収支(消失と放出の総量)を推定しました。 衛星観測によるメタン濃度データを活用して全球のメタン収支を定量的に推定するとともに、東南アジア域や、南米及びアフリカの南亜熱帯地域のメタンの放出がよりはっきりするなど、「いぶき」観測濃度データの有用性が明らかになりました。 地上観測データのみによって推定したメタン収支量に比べて、「いぶき」により得られた観測データを加えることにより、より精度の高い(不確実性の低い)メタン収支量の推定値が得られ、放出量の多い地域と季節が明らかになりました。 二酸化炭素の吸収排出量に加えてメタンの収支量も精度が高く推計できるようになるなど、「いぶき」のデータは全球炭素循環の研究の進展に貢献し、その結果、気候変動予測の精度が向上し、将来のより効果的な地球温暖化対策の政策立案にも資することが期待されます。 今般得られたメタン収支量の結果は、国内外の専門分野の研究者による確認ののちに、本年夏までに一般ユーザに公開する予定です。 |

1.今回の「いぶき」による正味のメタン収支量推定結果の概要

(1) 「いぶき」によるメタン濃度データの概要

メタンは二酸化炭素に次いで放射強制力の大きな温室効果ガスであり、人間活動の影響により産業革命前に比べて約2倍以上に増えています。大気中メタン濃度の変化や月別・地域別の正味のメタン収支を精度良く知ることは、精緻な気候変動のメカニズムや地球温暖化への影響の理解に役立ちます。

「いぶき」に搭載されている「温室効果ガス観測センサ」により観測された観測スペクトルから算出されたメタンカラム平均濃度(地表面から大気上端までの乾燥空気に対するメタン分子の割合)データは、衛星観測データの中でも精度が高いため、IPCC第一作業部会第5次報告書においてその精度評価論文(注1)が引用されました。そのデータ(レベル2,バージョン2)の精度は、世界のTCCON地上測定網(注2)における「いぶき」との同期観測データとの比較検証により、地上観測網データとのずれの平均(偏り)が-0.006ppm(注3)、バラツキが0.013ppmと評価されています(注4)。

すなわち「いぶき」のメタン濃度データは、標準的なメタンの大気中濃度(1.82ppm,2012年世界平均(WDCGGより))に比べて、偏りが0.3%程度、バラツキが0.7%程度の精度を有することを示しています。

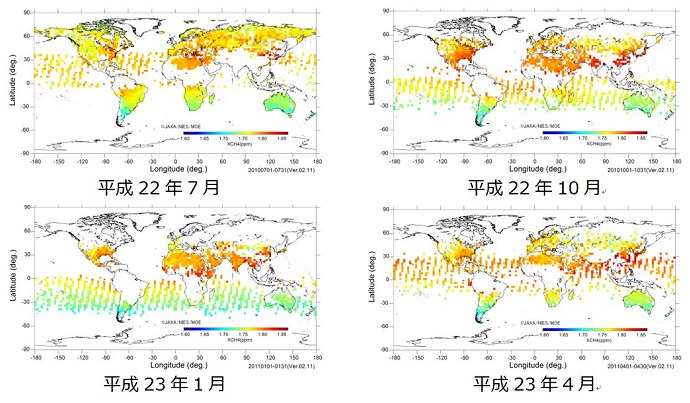

「いぶき」によって測定されたメタンカラム平均濃度の月別全球分布の例を図1に示します。メタン濃度は1年を通して南半球より北半球のほうが高いことや、北半球の中でも季節や場所によって濃度が異なることがわかります。

(2) 地上観測データと「いぶき」観測データによる正味のメタン収支推定結果

メタンの発生源は多岐にわたるうえ、全球に広く分布し、その発生源強度も時間・空間的に不均一なため、正味のメタン収支の時空間分布を広域で定量的に把握するには、百数十点ほどある地上観測点での観測結果を用いてもまだ十分とは言えませんでした。今般、メタン濃度の地上観測ネットワークによる測定データ(注5)に「いぶき」観測データを加えることにより、平成21年6月から平成23年5月までの24ヶ月分の、地球を43分割した地域における月別のメタンの正味収支(以下「正味収支」(注6)とします。)の推定結果が得られました。

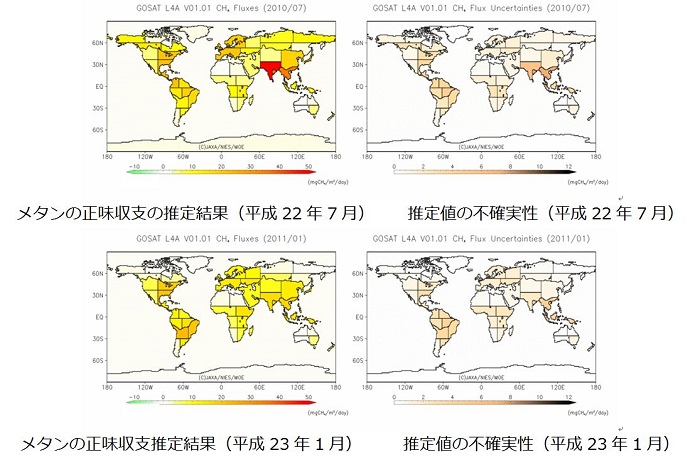

図2は、国立環境研究所が独自に開発した大気輸送モデル(注7)を用いて、「いぶき」によるメタン濃度データと地上観測ネットワークにおける濃度データ(注8)から、各地域の正味収支を推定する手法(インバースモデル解析)(注9)により求めた月別収支推定結果と不確実性の例です。これにより、月によって正味収支量の大きい地域が変化する様子がわかります。

上段は平成22年7月(北半球の夏)、下段は平成23年1月(北半球の冬)の結果を示す。

凡例のカラーバーはメタンの収支量(右列ではその推定誤差)の大きさを表す。

単位はmgCH4/m2/日。(注10)

(3) 「いぶき」観測データを利用したメタンの年間収支量推定結果の特徴

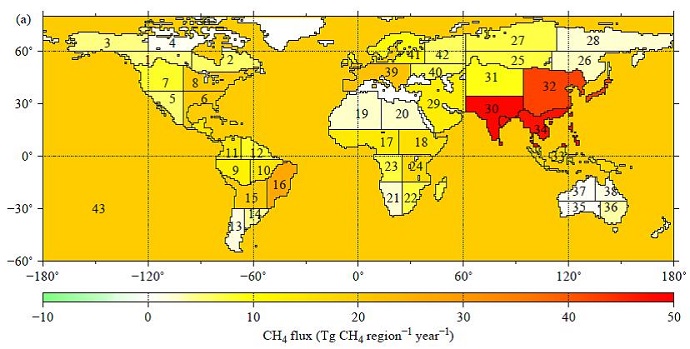

月別・地域別のメタンの正味収支量の推定値からは、地域別の年間収支量が推定されます(図3,2年間の平均)。その結果からは、地球全体で見るとメタン放出量の多い地域が複数分布しており、それらの地域は人口密度の高い地域とおよそ一致していること、東南アジア域や、南米及びアフリカの南亜熱帯地域のメタンの放出が特に多いことがわかりました。

水田や湿地帯、家畜、森林火災や化石燃料消費などによってメタンは放出され、大気中のOHラジカル(注11)との反応や、成層圏では塩素原子や励起酸素原子との反応によって消滅します。現在は人間活動に伴うメタン放出が最大の排出源と考えられていますが、今後地球温暖化が進むと、シベリアの凍土融解や大規模な森林火災などによりメタンがより多く放出されることが懸念されており、メタン濃度と収支量の変化を監視する必要があります。

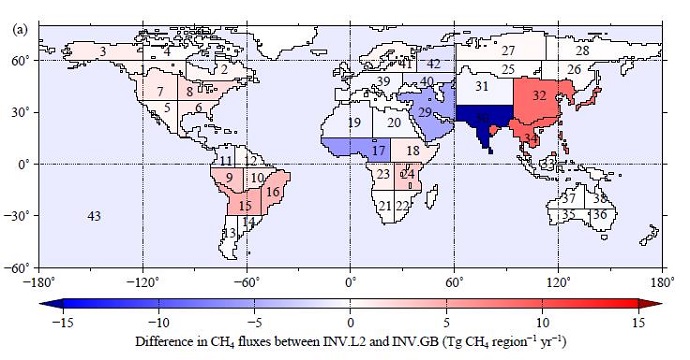

また、地上観測データのみからの推定値に比べ、「いぶき」の観測データを加えたことによる地域別のメタン年間収支推定値の変化(図4)を求めると、特に東南アジア、南米及びアフリカの南亜熱帯域において、従来の推定結果に比べて放出量が多いことが明らかになりました。また、図には示しませんが、地域によっては季節変動にも違いが見られました。このように、「いぶき」による衛星観測は地上観測ネットワークの空白域を埋めることで、特に亜熱帯地域の地上観測データのみでは捉え切れていないメタン収支に係る新たな情報を与える可能性が示されました。この情報は、今後メタン放出に関する陸域生態系データベースの改善に繋がるなど、観測データに基づく炭素循環に係る新たな知見を与える効果が期待されます。

2.今後の予定

今回求めた全球を43分割した地域における正味収支の推定結果については、「いぶき」の研究公募により採択された関連研究者等に提供し、海外の他機関による同様の解析結果との比較などを通してそれらの妥当性について評価・確認を行った上で、本年夏までに一般に公開する予定です。