衛星が観測した植生クロロフィル蛍光データによる植生への干ばつ影響の検出

— GOSAT(「いぶき」)のデータから土壌乾燥が草本植生に与える影響を観測可能に —

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

本研究の成果は、2023年4月18日付で、地球システムの生物地球化学に関する学術誌『Journal of Geophysical Research: Biogeosciences』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

環境省、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の3機関は、共同でGOSATシリーズプロジェクトを推進しています。GOSATシリーズは、宇宙からの温室効果ガス観測を主目的とした一連の地球観測衛星で、1号機のGOSAT(温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」)は2009年1月に打ち上げられ、現在も運用中です。さらに、2018年10月には後継となるGOSAT-2(「いぶき2号」)も打ち上げられました。GOSATの観測データからは主目的である温室効果ガス濃度だけでなく、陸域植生が発する太陽光誘起クロロフィル蛍光(以下「SIF」という。)注釈1の強度を算出することが可能です。SIFは植物の光合成過程で発せられる微弱な光で、GOSATシリーズが観測したSIFは植生の光合成活性の指標として陸域生態系研究に用いられてきました。植物の光合成過程は、大気中の二酸化炭素を吸収するだけでなく、蒸散を通じて降水量に影響することで気候調整機能を担い、さらに光合成産物は作物や家畜飼料などの形で人間社会に大きな恩恵をもたらしています。一方、光合成過程は、気候変動による干ばつや異常な低温・高温などで負の影響を受けやすいため、植生の光合成活性の監視を行っていく必要があります。

モンゴル平原では、過去10年の間、たびたび干ばつが発生しており、生態系ひいては人間社会への影響が懸念されています。そこで本研究では、干ばつがモンゴル平原の草原に与える影響をGOSATのSIF観測により検出できるかどうかを検証し、さらにSIFの変動が干ばつで引き起こされるどのような環境要因に対する植物応答を反映するのかを明らかにすることを目的としました。

2. 研究手法

本研究では、モンゴル国、中華人民共和国、ロシア連邦にまたがるモンゴル平原の草原を対象として、GOSATの観測データから算出したSIFデータ、気温や降水量、土壌水分量等の気象データ、他衛星(Aqua MODIS)の観測に基づく葉面積指数注釈2等を用いて、2009年から2018年末までの約10年間の時系列データの解析を行いました。さらに、モデルシミュレーションでは草原の光合成生産量も併せて推定しました。

3. 研究結果と考察

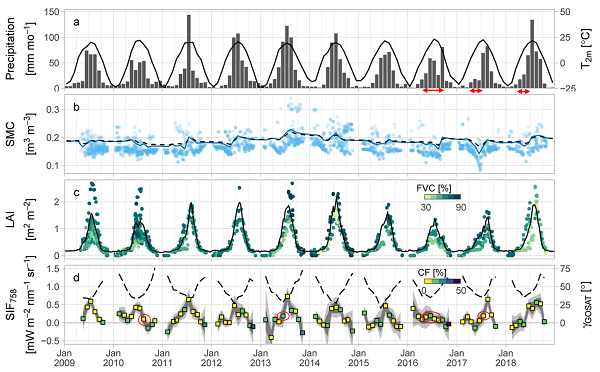

降水量には大きな年変動が見られ、2016年や2017年、2018年の初夏は降水量が少ない状態でした(図1a、赤い矢印は初夏以降に降水量が少ない期間を示しています)。また、土壌水分量(図1b)や葉面積指数(図1c)、SIF(図1d)にも大きな年変動が見られました。葉面積指数とSIFの変動は概ね連動していましたが、土壌水分量が15%程度以下となった2010年8月、2013年6月、2016年および2017年7月(図1dに赤丸で示しました)はSIFが低い一方で、2016年以外は葉面積指数が下がっていないことが明らかになりました。つまり、全体の傾向としては葉の量がSIFの強度を決定していますが、土壌の乾燥が進んだ時は葉の量が減っていなくてもSIFの値は下がっていました。

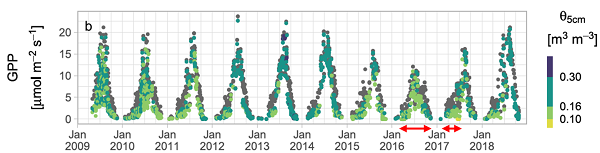

SIFが顕著に低かった2016年や2017年には、光合成生産量も低下していて(図2、赤い矢印で示した期間)、土壌の乾燥が光合成生産に負の影響を与えていたことがわかります。

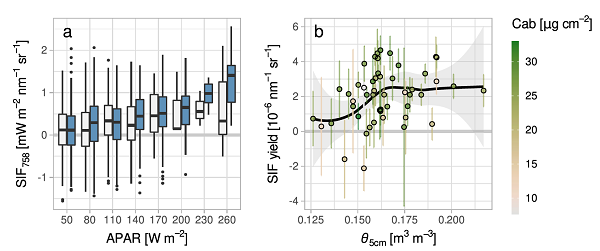

さらに詳しく土壌水分との関係を解析すると、SIFは葉による光の吸収量が多いほど高くなりましたが、地表面から5cmの深さの土壌水分量が15.4%より低い乾燥状態では、光吸収量が増えてもSIFは頭打ちとなっていました(図3a)。また、SIFを葉の光の吸収量で割った値(SIFの量子収率)を土壌水分量と比較すると、土壌水分量15%付近を境に大きく変化しており、土壌水分量が低い乾燥条件ではSIFの量子収率が大きく減少していました(図3b)。乾燥状態でSIFの量子収率が低くても、葉のクロロフィル量が高い場合もあり(図3bにおいて緑色のシンボルで表されています)、これは葉が枯れずに緑色を保っていることを意味しています。

以上のように、モンゴル平原の草原においては、植物の光合成活性に負の影響を与えるような土壌の乾燥により、葉が枯れなくてもSIFの値が下がることが明らかになりました。これまでも、人工衛星データから植物の状態を監視する手法は提案されていましたが、それらの指標では植物の葉が枯れた状態を検出することしかできませんでした。一方、本研究で対象とした草本植生において、SIFは植物が枯れるより前に土壌乾燥が植生に与える負の影響を検出できる優れた指標であると言えます。

4. 今後の展望

本研究ではGOSATが観測したSIFデータを使用しましたが、後継機となるGOSAT-2が観測したSIFは標準プロダクトとして一般にも公開されています。さらに2024年度中には3号機となるGOSAT-GWの打ち上げが計画されています。GOSAT-GWは、GOSATやGOSAT-2よりも空間的に詳細なSIF観測が可能となります。

今後、さらに温暖化が進行すれば、モンゴル草原以外でも干ばつの頻度や強度が増える地域もあると予想されています。GOSATシリーズにより観測されるSIFは、干ばつが生態系に与えるダメージをいち早く検出することに役立つと考えられます。

5. 注釈

注釈1:太陽光の下で植物が光合成で発するクロロフィル蛍光です。フラウンホーファー線と呼ばれる太陽光スペクトルの中に含まれる暗線とクロロフィル蛍光の波長が重なる波長帯を利用して観測されます。「いぶき」は世界で初めて地球全体のSIFを観測した衛星です。 注釈2:ある面積の地面に対して、その上にある全ての葉の面積を地面の面積で割った値です。値が大きいほど葉の量が多いことを示します。 注釈3:植物の光合成によって生産された光合成産物の総量です。本研究ではモデルにより推定しました。

6. 発表論文

【タイトル】

Regional-Scale Wilting Point Estimation Using Satellite SIF, Radiative-Transfer Inversion, and Soil-Vegetation-Atmosphere Transfer Simulation: A Grassland Study

【著者】

Tomoki Kiyono, Hibiki M. Noda, Tomo’omi Kumagai, Haruki Oshio, Yukio Yoshida, Tsuneo Matsunaga, Kouki Hikosaka

【掲載誌】Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

【URL】https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022JG007074(外部サイトに接続します)

【DOI】https://doi.org/10.1029/2022JG007074(外部サイトに接続します)

7. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

地球システム領域衛星観測研究室

主任研究員 野田響

地球システム領域衛星観測センター

センター長 松永恒雄

8. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 地球システム領域

衛星観測研究室 主任研究員 野田響

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)