「いぶきGW」(GOSAT-GW)搭載

温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3)の初観測について

(筑波研究学園都市記者会配付)

1. 概要

国立研究開発法人国立環境研究所(NIES)は、環境省および国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)とともに、気候変動に関する科学の発展、気候変動政策・取組評価への貢献を目的に、温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)シリーズを活用し、大気中の二酸化炭素及びメタン等を観測しています。

環境省、NIESおよびJAXAが、共同で開発してきた温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」(GOSAT-GW)注釈1は、2025年6月29日1時33分(日本標準時)に打ち上げられました。現在、「いぶきGW」(GOSAT-GW)は初期機能確認運用注釈2を実施中です。

この度、2025年7月14日から7月20日にかけて、同衛星に搭載された「温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3)」の初観測を行い、TANSO-3が正常に動作していることを確認しました。

今後は、初期機能確認(打上げ後3か月間)の終了後、センサの精度確認や初期校正を実施の上、定常的な観測運用へ移行し、2025年内の関係者へのデータ提供開始を目指します。

2. TANSO-3の初観測データについて

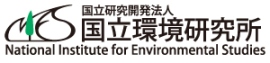

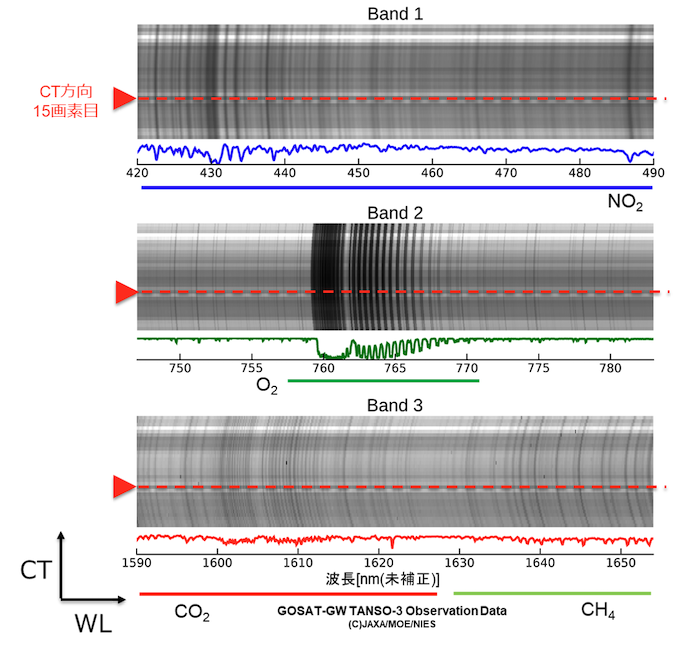

図1にTANSO-3による実際の初観測データを図示します。

(a) TANSO-3の広域観測モード注釈3による全球観測では、900 km以上の観測幅を10 kmの空間分解能で観測します。3日間の広域観測で、全球をくまなく観測できます。

(b) TANSO-3の精密観測モード注釈4では、90 km以上の観測幅を1~3 kmの空間分解能で観測します。

(c) (a)と(b)に示した画像の1つ1つの画素(観測地点)で、(c)に示すグラフのような分光データ注釈5が取得できます。TANSO-3の初観測運用により、二酸化炭素、メタン、二酸化窒素等による吸収を受けた分光データを計画どおり取得し、TANSO-3の観測機能の健全な動作を確認しました。

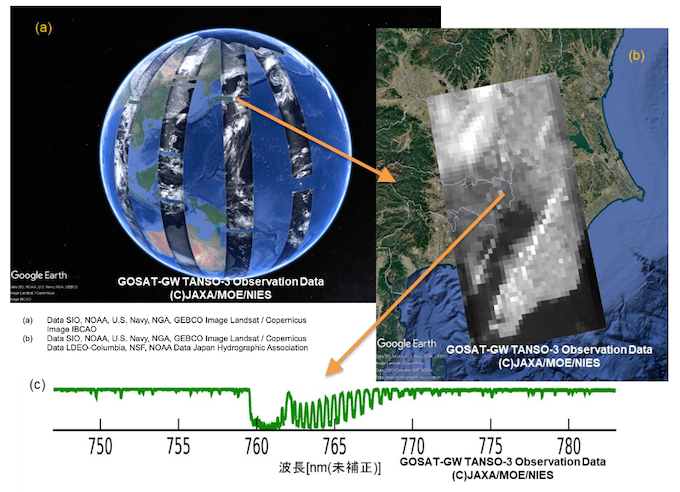

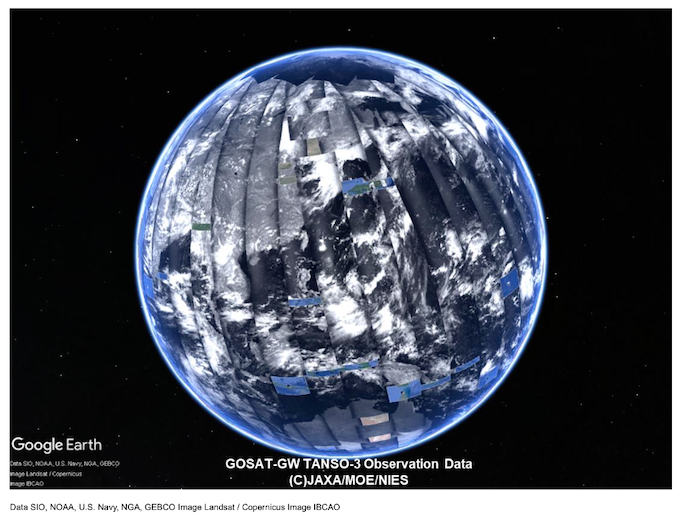

図2は、2025年7月14日に広域観測モードおよび精密観測モードで撮像された観測画像です(精密観測モードの画像は広域観測モードの画像の間(赤破線内)に小さく表示されている)。広域観測モードでは、900 km以上の観測幅で衛星の軌道に沿って南から北に観測していくことで、およそ3日に1回の頻度で全球の観測が可能となります。TANSO-3は全球の温室効果ガス等を高頻度かつ面的に、広域観測と精密観測を選択して観測する世界で唯一のセンサであり、全球規模での温室効果ガスの観測に貢献することが期待されています。

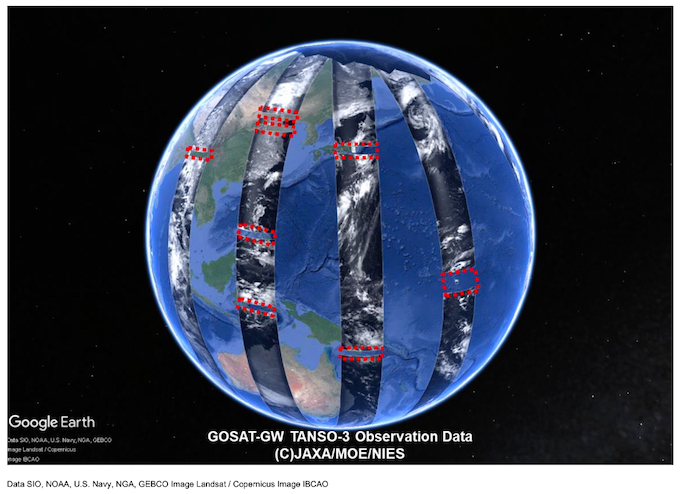

図3(左)は2025年7月20日午後1時頃に広域観測モードで近畿から北海道を含む領域を観測した画像、図3(右)は7月17日午後1時頃に精密観測モードで取得した東京周辺の画像です。TANSO-3は、近畿から北海道までの領域を一度に観測が可能な広域観測モードに加え、精密観測モードも有しています。精密観測モードでは、搭載されたスキャナミラーを用いて観測したい地点を指向して、広域観測モードよりも高い空間分解能で画像を取得することが可能です。

図4は図3(右)の白い線に沿った観測点で得られた各観測バンドの分光データです。横軸が波長方向(WL)、縦軸が軌道に垂直な空間方向(CT)の2次元で表示しています。各バンドの2次元で示した図の下には、CT方向15画素目の分光データを示しています。各バンドの分光データには、波長方向に濃淡が見られることが分かります。この濃淡は、太陽光が大気を通過する間に二酸化窒素(バンド1)、酸素(バンド2)、二酸化炭素やメタンの温室効果ガス (バンド3)により固有の波長で吸収されていることを示しており、この濃淡(吸収度合い)を詳細に解析することで、大気中の温室効果ガスなどの濃度を算出できます。

図5はTANSO-3による2025年7月14日から16日の広域観測モードによる全球観測データ(バンド2、波長767 nm)を表示したものです。TANSO-3は3日間で全球を観測可能であることが分かります。

注)図1、2、3、5で、TANSO-3の観測部分はグレースケール画像で表しています。観測部分以外は、Google Earthで使われている地球(カラー画像)が表示されています。

3. 注釈

1. 「いぶきGW」(GOSAT-GW:Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle)

宇宙から地球の水と温室効果ガスを観測する衛星で、二つのミッション機器(高性能マイクロ波放射計3(AMSR3:Advanced Microwave Scanning Radiometer 3)および温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3:Total Anthropogenic and Natural emissions mapping SpectrOmeter-3))を搭載する。

2. 初期機能確認運用

センサを含む衛星が所定の機能性能を軌道上で有していることを確認する運用。

3. 広域観測モード

TANSO-3の観測モードの1つで、全球を900 km 以上の幅、10 kmの空間分解能で面的に観測するもの。

4. 精密観測モード

TANSO-3の観測モードの1つで、都市域などを90 km以上の幅、1〜3 kmの空間分解能で面的に観測するもの。

5. 分光データ

地球大気による吸収などを受けた太陽光の強度を、その波長(色)毎に測定したデータのこと。

4. 参考ウェブサイト

国立環境研究所GOSAT-GWプロジェクト https://gosat-gw.nies.go.jp

報道発表「温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW、「いぶきGW」)の打上げとクリティカル運用期間の終了について」

https://www.nies.go.jp/whatsnew/2025/20250701/20250701.html

報道発表「地球全体の二酸化炭素濃度の年増加量が過去14年間で最大に〜いぶき(GOSAT)による2024年の観測速報〜」

https://www.nies.go.jp/whatsnew/2025/20250206/20250206.html

温室効果ガス観測技術衛星GOSATシリーズによる地球観測 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gosat.html

5. 問合せ先

【内容に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 衛星観測センター

センター長 松永恒雄

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)