大気汚染と気候の複合問題への挑戦

数値シミュレーションを用いた高解像度予測の最前線

国立環境研究所『環境儀』第85号の刊行について

(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付)

| 2022年6月30日(木) 国立研究開発法人国立環境研究所 編集分科会委員長 :江守 正多 〃 事務局 (企画部広報室) 室長 :小針 真紀子 担当 :白井 大智 |

「大気汚染と気候の複合問題への挑戦数値

シミュレーションを用いた高解像度予測の最前線」を刊行します。

自動車や工場の排気ガスや森林火災による煙など、人間が生活する中で空気中に放出される微粒子や気体は「大気汚染物質」と呼ばれ、健康に影響を与えることが懸念される一方で、気温上昇など地球の気候にも重大な影響を及ぼすことがわかってきました。

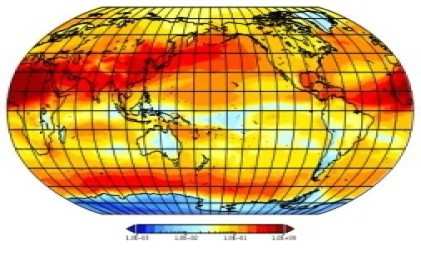

国立環境研究所は、他の研究機関とともに開発から携わっている「大気汚染物質シミュレーションモデル」を用いて、大気中のエアロゾルの濃度や分布をより正確に再現することで、未来の地球の気候をシミュレーションする研究を行っています。

本号では、世界の他の研究グループが実現できない、地球全体を14 km間隔で分割した高い水平解像度でのシミュレーションに成功したことで得られた、エアロゾルや雲に関する新しい知見などを紹介します。

1 本号の内容

国立環境研究所は、大気汚染物質が気候へ及ぼす影響を高精度に把握するため、全球高解像度モデル「NICAM-Chem」でシミュレーションを行い、定量的に評価しています。

本号では、これら一連の研究から得られた成果の一部を抜粋して紹介します。

○Interview研究者に聞く

「大気汚染と気候の複合問題への挑戦」

大気汚染物質の種類とその気温変化の関係性を解説するとともに、高解像度大気シミュレーションモデルの開発や活用方法などを研究者が詳しく紹介します。

<研究担当者>

五藤 大輔(ごとう だいすけ)

地域環境保全領域 大気モデリング研究室 主任研究員

八代 尚(やしろ ひさし)

地球システム領域 衛星観測研究室 主任研究員

○Summary

「大気汚染物質の高解像度シミュレーションでわかったこと」

「Summary」では、日本のスーパーコンピュータを用いることで実現した高解像度モデル計算によって、日本や北極域のエアロゾルがシミュレーション上でどう表現されるかを解説します。さらに、解像度を高くすることで雲や雨の再現性が向上した結果、エアロゾルの除去過程の表現が良くなるなど、その研究成果を紹介します。

○研究をめぐって

「大気汚染と気候の複合問題に関する動向」

エアロゾルの中でもブラックカーボンなど、大量排出による量的な効果で無視できない影響を及ぼしている物質(SLCF)が国際的に注目され、二酸化炭素の排出量削減以外に、SLCFの削減が必要であることが認識され始めました。

「研究をめぐって」では、世界の研究機関におけるSLCFの気候影響評価や、国内における動向のほか、国立環境研究所が外部機関と密に取り組んでいる研究について紹介します。

2 『環境儀』第85号紹介動画

国立環境研究所YouTubeチャンネルで『環境儀』第85号の紹介動画を公開しています。

URL:https://youtu.be/HFM8pOc0Mso

3 国立環境研究所動画チャンネル

4 閲覧・入手についての問い合わせ先

-

本号掲載URL

-

既刊掲載URL

-

国立環境研究所 企画部広報室広報発信係

TEL: 029-850-2343、E-mail: pub(末尾に@nies.go.jpをつけてください)