最新のデータとモデルから

森林内の放射性セシウムの動きを将来予測

-森林の中での動きが平衡状態に近づいている-

(林政記者クラブ、農林記者会、農政クラブ、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、福島県政クラブ同時配付)

| 令和2年2月6日(木) 森林総合研究所 研究ディレクター 大丸裕武 森林総合研究所 立地環境研究領域 土壌資源研究室 主任研究員 東京大学大学院農学生命科学研究科(クロスアポイントメント) アイソトープ農学教育研究施設 森林科学専攻(兼担) 准教授 橋本昌司 国立環境研究所 地域環境研究センター土壌環境研究室 兼務 福島支部 主任研究員 仁科一哉 |

ポイント

・福島第一原子力発電所の事故で森林に入った放射性セシウム(用語説明1)は森林の中で分布が変化しています。

・最新の観測データと改良した予測モデルを用いることで、森林内の放射性セシウムの分布の長期変化を予測しました。

・今回のモデル解析により、森林内の放射性セシウムの大部分が土壌に存在している現在の状況は長期的にも変化しないこと、コナラ木材中の放射性セシウム濃度の増加傾向は引き続き継続して緩やかになること等、森林の中での放射性セシウムの動きが平衡状態に近づいていることが予測されました。

| 概要 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(以下、森林総研という)、国立研究開発法人国立環境研究所、東京大学大学院農学生命科学研究科の共同研究グループは、森林の放射性セシウムの動きをコンピュータシミュレーションで解析し、森林内での放射性セシウムの分布と木材中の濃度について、その変化を長期予測しました。 放射性セシウムは森林内で樹木の枝葉、樹皮、木材、地表部の落葉層、その下の鉱質土壌に分布していますが、落葉による樹木から地表への移動、根からの吸収などにより森林の中での放射性セシウムの分布状況が変化していくことが知られています。原発事故後すぐに開発した森林内の放射性物質動態を予測するモデルを、最新の観測データを用いて改良し、事故後20年で森林内の放射性セシウムの分布がどのように変化するか、またスギ・コナラの木材中の放射性セシウム濃度がどのように変化するか長期予測しました。 その結果、1)ほとんどの放射性セシウムが鉱質土壌に留まり続けること、2)スギ木材中の放射性セシウム濃度は大きく変化しないこと、コナラ木材中の放射性セシウム濃度の増加傾向が継続して緩やかになること、3)放射性セシウムの森林内での循環量が急速に減少していること、が予測され森林の中での放射性セシウムの動きが平衡状態に近づいていることが示唆されました。 本研究成果は、2020年1月8日にScientific Reports誌でオンライン公開されました。 |

背景

東京電力福島第一原子力発電所の事故により放射性物質が降下した地域の約7割が森林に覆われています。放射性セシウムは森林内で樹木の枝葉、樹皮、木材、地表部の落葉層、その下の鉱質土壌に分布していますが、落葉による樹木から地表への移動、根からの吸収などにより、森林の中での放射性セシウムの分布状況が変化していくことが知られています。観測研究で得られた情報を組み合わせて、森林の中での放射性セシウムの動きを統合的に理解し、将来の動態を予測することが今後の森林管理のために必要不可欠です。

内容

森林総研は林野庁の「森林内における放射性物質実態把握調査事業*」により森林の放射性セシウム調査を継続して行ってきました。2013年には2年分の観測データを用いて放射性セシウムの動態をシミュレーションするモデルを開発しました。今回は最新の観測データを用いてモデルを改良し、スギ一斉林、コナラ・マツ混交林について1)森林内の放射性セシウム分布の長期予測と2)スギ・コナラの木材中の放射性セシウム濃度の長期予測を行いました。

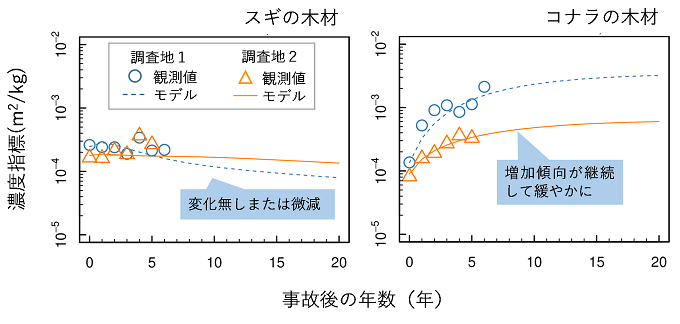

その結果、観測から明らかになっている鉱質土壌への放射性セシウムの集積は今後長期的にも変化しないと予測されました。また木材中の放射性セシウム濃度は、スギについては変化が小さいことが観測されていましたが、今回のコンピュータシミュレーションから今後も変化が小さいこと(図1左)、コナラについては木材中の放射性セシウム濃度が増加する傾向が観測されていましたが、近年観測された増加が緩やかになる傾向が今後も継続すること(図1右)、が予測されました。

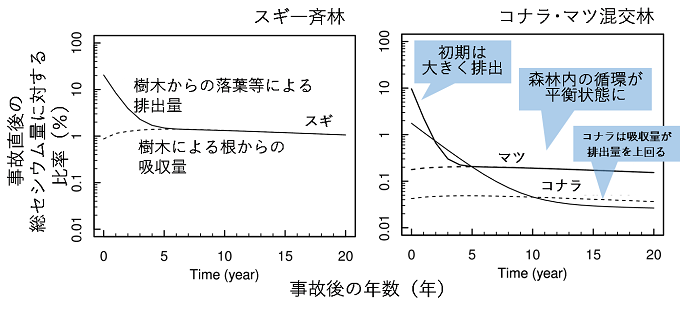

森林内の放射性セシウム分布予測モデルを詳しく見ると、事故発生年には森林内で大きく放射性セシウムが動いたものの、急速にその移動量が低下したことと、それに伴い森林の中の放射性セシウムの循環量が減少し平衡状態に近づいていることが示唆されました(図2)。コナラでは吸収量が落葉などを通じた樹木からの放射性セシウムの排出を上回り、そのことが木材中の濃度上昇につながっていました。スギ一斉林、コナラ・マツ混交林ともに、平衡状態での循環量は事故時に森林に入った放射性セシウム総量の1%以下と推定されました。

今後の展開

本研究は、これまでの観測研究成果の統合的な理解を助けるだけでなく、汚染された森林の今後の適切な管理を考えていく上で非常に重要な情報となります。

今回の研究結果は、森林内で放射性セシウムがどこに分布するか、林業的に重要な「木材」の中の放射性セシウム濃度が今後どう推移する可能性があるか、また地域で考えた場合、どの地域の木材の放射性セシウム濃度がどの程度の値になるか、をこれまでの結果に基づいて長期予測しています。これらを基にすれば、現実的にはどの地域でどのような林業が可能かなど、汚染された森林の管理におけるゾーニング計画の策定などに利用できます。

事故で森林に入った放射性セシウム(セシウム137)の半減期は約30年と長く、汚染された森林の管理は今後も長く続いていく重要な課題です。今回の研究から得られた森林内での放射性セシウムの将来予測は、継続して実施してきた観測とモデルを有機的につなげることで明らかにしたものです。今後も信頼性の高い観測を継続するとともに、最新データを用いたモデルの更新が必要です。また他の様々なモデルを用いて予測していくことも、精度をより向上させるために重要と考えています。

論文

* 本研究では、他に林野庁の「避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業」および福島県の「福島県環境放射性物質モニタリング調査結果」が活用されています。

共同研究機関

森林総合研究所、国立環境研究所、東京大学大学院農学生命科学研究科

用語解説

1 放射性セシウム

放射線を放出するセシウム。福島事故では主にセシウム137と134が放出されました。今回の研究ではセシウム137を対象としました。

2 濃度指標

一般に放射性セシウム濃度はBq/kgで表現されますが、異なる汚染度の調査地点の結果を統一して扱うために、濃度を汚染度(総沈着量)で割ることで汚染度の違いを取り除き、正規化して「濃度指標」として利用しました。

お問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科(クロスアポイントメント)

アイソトープ農学教育研究施設 森林科学専攻(兼担)准教授 橋本昌司

国立環境研究所 地域環境研究センター 土壌環境研究室

福島支部 環境影響評価研究室 併任 主任研究員 仁科一哉

Tel:029-829-8372 E-mail:kouho@ffpri.affrc.go.jp

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

Tel:029-850-2308 E-mail:kouhou0@nies.go.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 農学系事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当

Tel:03-5841-8179 E-mail:koho@ofc.a.u-tokyo.ac.jp

図、表、写真等