福島第一原子力発電所の南側約1km地点の巻貝に

通年成熟現象 ~大熊町夫沢のイボニシが2年以上、ほぼ連続して性成熟~

(筑波研究学園都市記者会、福島県政記者クラブ、郡山記者クラブ、環境省記者クラブ、環境記者会 同時配布)

| 2021年1月21日(木) 国立研究開発法人国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター 生態系影響評価研究室 室長 堀口 敏宏 |

| 国立環境研究所環境リスク・健康研究センターの堀口敏宏と鳥取大学の太田康彦名誉教授らの研究チームは、2011年3月の東日本大震災と福島第一原子力発電所(1F)事故の後、1F周辺で姿を消し、2016年7月に1F近傍での棲息が再確認された巻貝の一種・イボニシの繁殖・再生産が正常に行われているかを確認するため、2017年4月から2019年5月まで毎月現地調査を行いました。その結果、1Fの南側約1 kmに位置する大熊町夫沢のイボニシにおいて、性的に成熟した状態が調査期間中、2年以上に亘ってほぼ連続して観察される奇異な現象(通年成熟現象)を世界で初めて観察しました。 なお、この現象と、1F事故により環境中に放出された放射性核種との関連性は、現時点では低いと考えられます。 本研究の成果は、Springer Natureから刊行されるオープンアクセスジャーナル「Scientific Reports」に2021年1月12日付で掲載されました。 |

*本研究成果については、全て研究者個人/研究グループの見解です。

1.研究の背景と目的

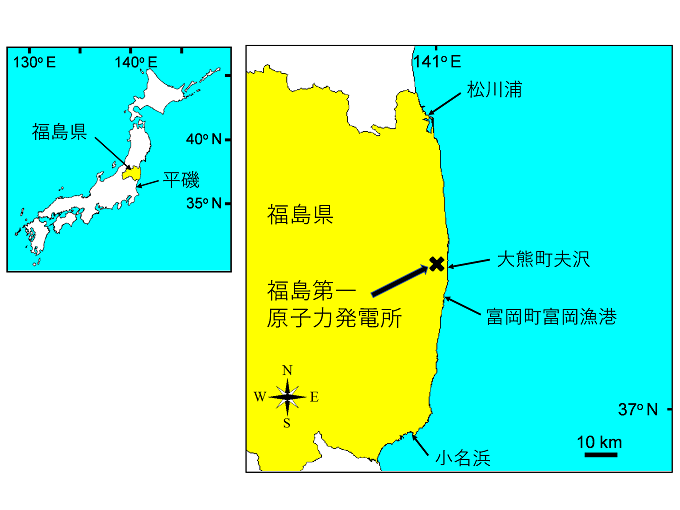

国立環境研究所環境リスク・健康研究センターの堀口敏宏らの研究チームは、2011年12月以降、福島第一原子力発電所(1F)周辺の潮間帯で無脊椎動物の棲息等に関する調査を行ってきました。同チームは、2011年3月の東日本大震災と福島原発事故の後、1F周辺において潮間帯生物の種数や棲息量が減少したことを見出しました。特に巻貝の一種・イボニシ(Thais clavigera; 現在はReishia clavigera)は、2012年4月の時点で広野町から双葉町まで約30kmの範囲で全く採集されず、2016年7月に1F近傍(大熊町夫沢)でその棲息が再確認されるまでに震災・原発事故から約5年を要しました1,2)。同チームは、1F周辺におけるイボニシの個体群維持の観点から、個体の棲息だけでなく、繁殖・再生産が正常に行われることが重要であると考えています。そこで、1F周辺においてイボニシの繁殖・再生産が正常に行われているかどうかを確認する一環として、2017年4月から2019年5月まで、大熊町夫沢(1Fの南側約1 km)、富岡町富岡漁港(1Fの南側約10 km)、および対照地点である茨城県ひたちなか市平磯(1Fの南側約120 km)で毎月現地調査を行いました(図1)。

*上記の地図は、以下のウェブサイトの日本地図を著者らが改変したものです。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~t-kamada/CBuilder/mapmap.htm【外部サイトに接続します】

2.研究手法

2017年4月から2019年5月まで、大熊町夫沢(1Fの南側約1 km)、富岡町富岡漁港(1Fの南側約10 km)、および対照地点である茨城県ひたちなか市平磯(1Fの南側約120 km)で毎月イボニシを採集しました。大熊町夫沢(1Fの南側約1 km)では、イボニシの近縁種であるレイシガイも採集しました。採集した個体数は、各地点で毎月7~14個体(イボニシでは平均10.3個体、レイシガイでは平均10.0個体)でした。採集したイボニシとレイシガイは、殻高、殻径や殻重量を測定した後、万力で殻を割って軟体部を摘出し、軟体部重量計測後、付属生殖器官に基づいて雌雄判定を行いました。この後、常法注1)により組織標本を作製して光学顕微鏡で観察しました。卵巣と精巣の成熟度は、細胞と組織の状態からそれぞれ5段階に分けてスコアを与え、毎月、各地点・各種ごとにスコア平均値を算出して定量的に評価しました。スコア平均値の経月変化が、その地点におけるその種の生殖周期を表すと考えられます。

3.研究結果と考察

3.1 雌のイボニシとレイシガイの生殖周期と性成熟

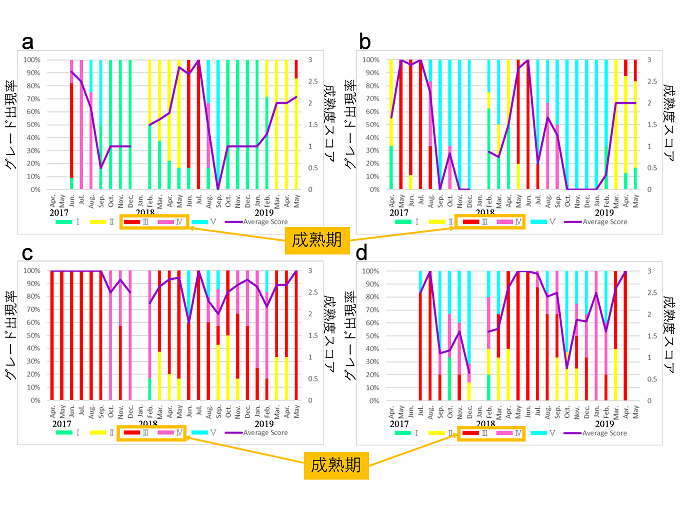

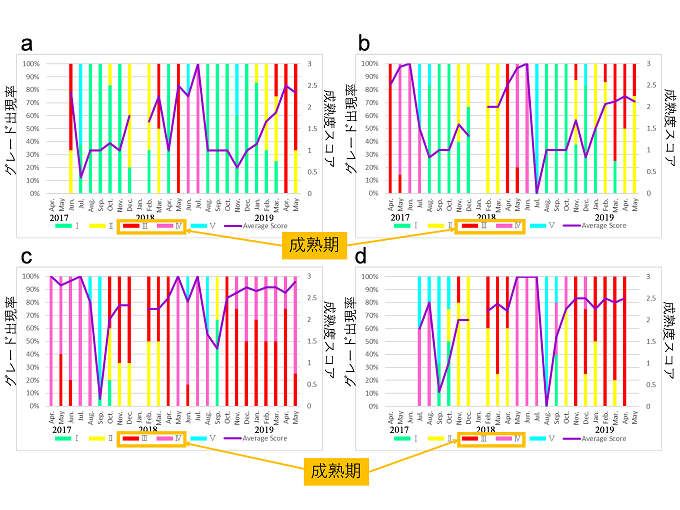

卵巣の発達の程度を、卵細胞と卵巣組織の状態からグレードⅠ~Ⅴの5段階に分け、卵巣の状態(発達段階)を回復期(グレードⅠ)、成長期(グレードⅡ)、成熟期(グレードⅢおよびグレードⅣ)および放出期(グレードⅤ)に分けました。これにより、グレードⅢとⅣが性的に成熟した状態(成熟期)であると判断します。

平磯の雌イボニシでは、成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)の経月変化から、性成熟の程度に周期性(生殖周期)が明瞭に観察され、そのピークが2017年6月と2018年7月に観察されました。両月は成熟期(グレードⅢとⅣ)が多数を占めました(図2a)。

富岡漁港の雌イボニシでも、平磯と同様に、成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)の経月変化から、生殖周期が明瞭に観察され、そのピークが2017年5月~7月と2018年5月~6月に観察されました。これらの月には成熟期(グレードⅢ)が多数を占めました。しかし平磯と異なり、9月~翌年2月にかけて放出期(グレードⅤ)が多数観察されました(図2b)。

大熊町夫沢の雌イボニシでは、2017年4月~9月に成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)が最大値3を示してピークのまま推移し、その後も調査期間の大部分で2.5以上の高値を示しました。また、調査期間の大部分で成熟期(グレードⅢとⅣ)が多数を占めました(図2c)。したがって、大熊町夫沢の雌イボニシでは、通年成熟現象が認められます。

大熊町夫沢の雌レイシガイでは、成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)に周期性がみられるものの、成熟度スコアが2.5以上の高値であるか、または成熟期(グレードⅢとⅣ)が多数を占める期間が、平磯や富岡漁港の雌イボニシと比べてはるかに長いことがわかりました(図2d)。したがって、大熊町夫沢の雌レイシガイでは、同地点の雌イボニシほど顕著ではないものの、同様に通年成熟の傾向が認められます。

グレードⅠ:回復期

グレードⅡ:成長期

グレードⅢおよびグレードⅣ:成熟期

グレードⅤ:放出期

成熟度スコア(平均値):紫色の折れ線

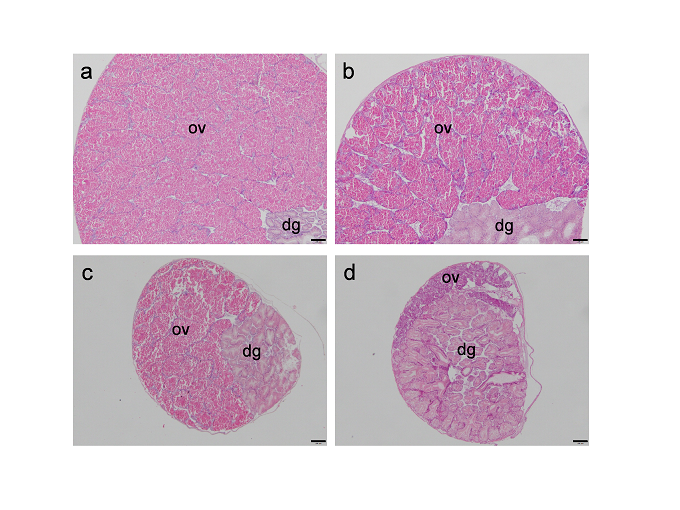

大熊町夫沢の雌イボニシでは通年成熟現象が認められたと書きましたが、それは、通常、非産卵期と考えられる冬季にも卵巣が成熟した状態にあることを意味します。その一例を示します。大熊町夫沢と平磯で、それぞれ、2018年6月(夏季:産卵期頃)と2019年1月(冬季:非産卵期)に採集したイボニシの卵巣を比較した結果、大熊町夫沢では2018年6月も2019年1月も卵巣が成熟しており(図3a,b)、一方、平磯では2018年6月には成熟しているものの2019年1月では未熟であることが明らかでした(図3c,d)。このように、大熊町夫沢の雌イボニシでは、通年成熟現象が認められます。

(b) 大熊町夫沢の雌イボニシ(2019年1月24日採集)

(c) 平磯の雌イボニシ(2018年6月18日採集)

(d) 平磯の雌イボニシ(2019年1月25日採集)

ov, 卵巣; dg, 消化腺. Bars = 200 µm.

(a, b, c) ovで示した卵巣組織は、dgで示した消化腺組織よりもはるかに厚く(断面積が広く)、多くの成熟した卵母細胞(赤く(もしくは濃いピンク色に)染められた卵黄が充満している)が見られる。故に、成熟期(グレードⅢ)と判断された。

(d) ovで示した卵巣組織は、dgで示した消化腺組織に比べて薄く(断面積が狭く)、卵原細胞や初期の卵母細胞(赤く(もしくは濃いピンク色に)染められるはずの卵黄が充満していない)が見られる。故に、回復期(グレードⅠ)と判断された。

3.2 雄のイボニシとレイシガイの生殖周期と性成熟

精巣の発達の程度を、精子細胞と精巣組織の状態からグレードⅠ~Ⅴの5段階に分け、精巣の状態(発達段階)を回復期(グレードⅠ)、成長期(グレードⅡ)、成熟期(グレードⅢおよびグレードⅣ)および放出期(グレードⅤ)に分けました。これにより、グレードⅢとⅣが性的に成熟した状態(成熟期)であると判断します。

平磯の雄イボニシでは、成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)の経月変化から、雌と同様に、性成熟の程度に周期性(生殖周期)が明瞭に観察され、そのピークが2017年6月と2018年7月に観察されました。両月は成熟期(グレードⅢまたはⅣ)が多数を占めました(図4a)。

富岡漁港の雄イボニシでは、平磯と同様に、成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)の経月変化から、生殖周期が明瞭に観察され、そのピークが2017年5月~6月と2018年5月~6月に観察されました。これらの月には成熟期(グレードⅢとⅣ)が多数を占めました(図4b)。

大熊町夫沢の雄イボニシでは、2017年4月~7月に成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)が連続して2.5以上の高値を示したものの、2017年9月に急激に低下しました。しかし、2017年10月以降、成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)は回復し、2018年8月と9月を除いて、成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)が2.5以上の高値を示すか、または成熟期(グレードⅢとⅣ)が多数を占める期間が長く続くことがわかりました(図4c)。このように、大熊町夫沢の雄イボニシでは、平磯や富岡漁港の雄イボニシとは著しく異なり、また、大熊町夫沢の雌イボニシほど顕著ではないものの、通年成熟現象が認められます。

大熊町夫沢の雄レイシガイでは、成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)が2017年9月と2018年8月に急減するとともに周期性がみられるものの、成熟度スコア(図中の紫色の折れ線)が2.5以上の高値であるか、または成熟期(グレードⅢとⅣ)が多数を占める期間が、平磯や富岡漁港の雄イボニシと比べて長いことがわかりました(図4d)。そのため、大熊町夫沢の雄レイシガイにおいても、同地点の雄イボニシより程度が低いながら、通年成熟の傾向が認められます(これは、大熊町夫沢の雌レイシガイで、同地点の雌イボニシと比べて、通年成熟の程度が相対的に低いことと類似とみられます)。

グレードⅠ:回復期

グレードⅡ:成長期

グレードⅢおよびグレードⅣ:成熟期

グレードⅤ:放出期

成熟度スコア(平均値):紫色の折れ線

3.3 通年成熟現象:原因と機構(メカニズム)に関する考察

日本におけるイボニシの成熟期と産卵期は、新潟県寄居浜では晩春~夏と推定され3)、本研究の平磯における観察例では夏季と推定されます。しかし、大熊町夫沢のイボニシでは、2017年4月から2019年5月までの調査期間中、ほぼ連続して性的に成熟した状態(通年成熟現象)が観察されました(特に雌において雄よりも顕著)。また、近縁種のレイシガイにおいても、イボニシよりも軽微ながら、大熊町夫沢で通年成熟の傾向が観察されました(雌において雄よりも顕著)。

こうした組織学的特徴から、大熊町夫沢ではイボニシもレイシガイも周年産卵している可能性がありますが、実際に大熊町夫沢でイボニシもしくはレイシガイによる消波ブロックへの産卵が2017年には少なくとも9月21日まで、また2018年には少なくとも9月10日まで、それぞれ観察されました。イボニシの産卵期に関する既往知見と比べ、大熊町夫沢ではより遅い時期まで産卵が観察されたと言えます(10月から翌年3月までは、大潮の干潮時といえども潮位が高く、波も荒いため、実際の観察が困難でした)。

以上のように、大熊町夫沢では、イボニシなどにおいて通年成熟現象とともに既往知見より遅い時期まで産卵が観察されたことが、同地点のイボニシなどの性成熟に関連して見出された奇異な現象と言えます。

大熊町夫沢におけるイボニシなどの通年成熟現象は、福島第一原発事故により環境中に放出された放射性核種と関係があるのでしょうか。現時点では、関連性は低いと考えられます。その理由は、1)現在、大熊町夫沢に棲息しているイボニシなどは原発事故の際に被曝したと推察される個体の直接の子孫ではないとみられるためです(2012年4月の時点で広野町から双葉町まで約30kmの範囲でイボニシが全く採集されず、この範囲に棲息していたであろうイボニシは一時的にほとんどが死滅した可能性があり、また、2011年夏の産卵期に由来する個体の着底もきわめて少なかったと推察される)。そのため、先天的影響などを被っているとは考えにくいと言えます。2)また、イボニシは卵から孵化した後、2ヶ月間程度、ベリジャー幼生として浮遊生活すると考えられているため、福島第一原発から比較的離れた水域に棲息していた親貝の子孫が幼生として大熊町夫沢近傍に来遊して着底した可能性があります。この場合、親貝の被曝線量は低いと推察され、その子孫の先天的影響などはさらに考えにくくなります。3)加えて、2017年4月以降の福島第一原発周辺における表層海水中の放射性セシウム濃度は、総じて、0.1 Bq/L未満であることから、本研究で用いたイボニシなどの被曝線量は、国連放射線影響科学委員会(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)が示している生物影響をもたらす閾値400 μGy/h (= 9.6 mGy/d)よりもはるかに低いと考えられるためです。

一般に、イボニシなどの巻貝類の生殖周期は外的要因(水温、照度/光周期、潮汐など)と内的要因(遺伝、栄養状態、神経ホルモン/神経ペプチドなど)により制御されています。また、高緯度地域に棲息する種では、一般に産卵期が春~夏などに限定され、低緯度地域に棲息する種では、継続的な高水温のため、周年産卵する種も知られています。

しかしながら、福島県沿岸の表層海水温は、2017年から2019年まで、5℃~29℃程度に変動しており、松川浦、大熊町夫沢のイボニシなどにおける通年成熟現象が高水温依存的に生じた可能性は低いと考えられます。

大熊町夫沢におけるイボニシなどの通年成熟現象は2017年4月から2019年5月まで約2年間に亘り継続して観察されたことから、一時的な現象ではなく、地点特異的な表現型応答(site-specific phenotypic response)とみられます。また、上述のように、これは先天的に生じた影響というよりも、周辺海域から大熊町夫沢近傍に来遊/着底したイボニシなどのベリジャー幼生/着底稚貝が、1F周辺の何らかの環境因子に後天的に曝露したことによって引き起こされた可能性があります。

イボニシなどの通年成熟現象が引き起こされる機構(メカニズム)として、性成熟のスイッチが常時オンとなっている、もしくは、性成熟が一旦始まると元の生理状態に戻らなくなるなどの現象が生じているのではないかと推察されますが、巻貝類の性成熟を支配するホルモンなどの生殖生理/内分泌に関する基礎知見が不足しているため、今後の課題です。

一方、自然界の生物では、環境変化に応じて生活史特性や個体群動態が変化する事例が知られています4)。例えば、東京湾に棲息する底棲魚類の一種・ハタタテヌメリは、個体数密度が減少した2000年代、1990年代よりも成熟開始体長が小型化し、産卵開始年齢が低下し、性成熟後の成長が鈍化するなどの現象が観察され、生殖(性成熟)と体成長との間のエネルギー分配にトレード・オフが生じたためではないかと考察されています5)。すなわち、限られた餌料環境の下では、より多くのエネルギーを体成長にではなく、その種の個体数密度の増大に向けて生殖(性成熟)に振り向けることが示唆されています5)。大熊町夫沢におけるイボニシとレイシガイについて同様のエネルギー分配のトレード・オフが生じたことを示唆するデータはありませんが、同地点のイボニシなどにおける通年成熟現象が、震災・原発事故後の個体数密度の顕著な減少を回復させるためのエネルギー分配のトレード・オフを反映させた結果との可能性も否定できません。仮にそうした可能性を検討する場合、成長と性成熟とともに餌の量や水温など、地点毎の環境データも加えた調査・解析を行い、冬季の産卵の結果、低水温の下で浮遊幼生や着底初期稚貝がどの程度生残できるかなども調べる必要があります。

4.今後の展望

大熊町夫沢のイボニシなどに通年成熟現象を引き起こした、1F周辺の環境因子の特定を目指す必要があります。また、イボニシなどに通年成熟現象が引き起こされる機構(メカニズム)の解明に向けて、性成熟に関連するとみられる神経ペプチドの発現レベルとその季節変動などを大熊町夫沢と平磯のイボニシ個体群の間で比較検討する必要があります。さらに、通年成熟現象がイボニシやレイシガイの個体群レベルで及ぼす影響についても詳細な解析と評価が必要です。一方、どの範囲までイボニシに通年成熟現象が観察されるのか(通年成熟現象発生の地理的範囲の特定)や大熊町夫沢に棲息するその他の生物に通年成熟現象が観察されるか否か(通年成熟現象が観察される種の特定)についても明らかにする必要があります。

5.注釈

注1)「常法」とは、組織標本を作製する際の一般的な方法を指し、本研究では、具体的に、以下のように処理しました。

「イボニシとレイシガイの軟体部全体をブアン液(飽和ピクリン酸:ホルマリン:酢酸=15:5:1の混合溶液)に浸漬し、48時間後に取り出して卵巣と精巣をパラフィン包埋し、回転式ミクロトームで5–6 μm に薄切してヘマトキシリン・エオシン染色を施した上で、光学顕微鏡で観察」

6.謝辞/研究助成

本研究は、運営費交付金の他に、科研費基盤研究(B)(課題番号15H04537)および科研費基盤研究(A)(課題番号18H03962)の支援を受けて実施されました。

また、本研究に伴う帰還困難区域への入域のために福島県から入域許可証を発行していただきました。

7.発表論文

【タイトル】Consecutive sexual maturation observed in a rock shell population in the vicinity of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, Japan(福島第一原子力発電所近傍のイボニシ個体群における通年成熟現象)

【著者】堀口敏宏、川村佳代子、太田康彦

【雑誌】Scientific Reports

【DOI】10.1038/s41598-020-80686-3

【URL】https://www.nature.com/articles/s41598-020-80686-3【外部サイトに接続します】

8.参考文献

9.問い合わせ先

【研究に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター

生態系影響評価研究室 室長 堀口 敏宏

【報道に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

029-850-2308