「高度物質効率化」で導く2050年カーボンニュートラル

~物質利用効率4倍、循環利用率2倍を目標に〜

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

ただし、上記の脱物質目標は簡易的に比較すると、第5次循環型社会形成推進基本計画において示された物質フローの目標値を大幅に上回る水準であり注釈2、目標達成には、物質消費の多い製品や資本の集約的利用や長寿命化等を通じた「急速な高度物質効率化」といった、現状の目標値を超える取り組みが不可欠です。しかし、これは素材生産の革新的脱炭素技術の普及と同様に、一朝一夕の実現は困難であり、社会を計画的に脱物質化に導くロードマップの策定、対策の積み上げと実施が早急に必要と考えます。

本研究の成果は、2025年3月20日付でAmerican Chemical Society社から刊行された国際学術誌『Environmental Science & Technology』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

鉄や非鉄金属、セメントといった素材生産に伴う温室効果ガス(GHG)排出は、世界のGHG排出量の4分の1に上ります(2015年)文献1。鉄鋼生産における酸化還元反応やセメント生産における化学反応による排出が多くを占めますが、それらのプロセスを電化することは容易ではありません。そのため、電力を再生可能エネルギーへ転換するだけでは素材生産の脱炭素化を達成することができないことが課題です。

今日、カーボンニュートラル(CN)社会に向かう脱炭素ロードマップ文献2では、素材生産の脱炭素戦略の大部分をカーボンリサイクル技術やCO2分離回収技術、水素還元製鉄などの技術の開発・普及に期待しています。しかし、こうした革新的技術は、現時点では技術開発段階にあったり、高コストで実用化できなかったりするために「革新的」とも位置付けられており、2050年までに社会に普及するかどうかは不透明です。

一方、革新的技術による素材の脱炭素化を待つのではなく、種々の物質消費量自身を削減してGHGの発生を抑制する戦略も存在します文献3。しかしながら、現行の脱炭素ロードマップでは、物質利用の効率化を主軸にCN社会への経路を描く戦略は提示されていません。そのため、2050年までにCN社会を達成するには、どれだけ物質利用を効率化する必要があるのか、その結果、社会全体の物質利用の状態、すなわち、物質フローにどのような変化が求められるのかは未解明でした。

2. 研究目的と手法の概要

本研究は、日本における2050年CN社会の達成において、素材生産の革新的技術の普及を仮定しない場合、物質フローにどのような変化が求められるのかを明らかにすることを目的としました。特に、物質の削減と循環が国内の消費に伴う直接・間接的なGHG排出に与える影響に注目し、現状の家計消費の消費構造の変化を最小にしつつ、物質フローの変化によってCN社会に到達する経路の特定を目指しました。

本研究では将来の人口予測のみを反映した成り行きシナリオに加え、3つの物質削減シナリオを設定しました。各シナリオの中で、国内への総物質投入量の削減目標は年率2%、3%、4%で分析しています。なお、共通して、エネルギー脱炭素戦略として、2050年には電力が100%脱炭素化されると仮定しています。シナリオの具体的な設定は以下のとおりです。

需要調整シナリオ

導入する戦略を物質削減目標とエネルギー脱炭素戦略のみとし、家計消費と輸出の需要調整により物質削減目標を達成するシナリオです。

物質フロー転換シナリオ

国際資源パネル注釈3が、物質由来のGHG排出を削減するための主要セクターとして自動車および住宅を強調した物質効率化戦略注釈4に基づき、以下の戦略を想定したシナリオです。

1) 次世代型自動車に対する物質効率化戦略の導入

2) 建築物(住宅および非住宅)の寿命延長

3) 循環利用率の向上(2050年までに現状の約2倍に改善)

革新的技術普及シナリオ

物質フロー転換シナリオで想定した戦略に加えて、素材生産部門に革新的な脱炭素技術が普及することを仮定したシナリオです。具体的には、GHGの直接排出量の多い鉄鋼部門・セメント部門・化学製品部門・製紙部門における生産当たりのGHG排出量が、2050年には半減する程度の革新的技術が普及することを仮定しています。

3. 研究結果と考察

非常に野心的な物質削減目標の設定によりCNの水準へ到達可能に

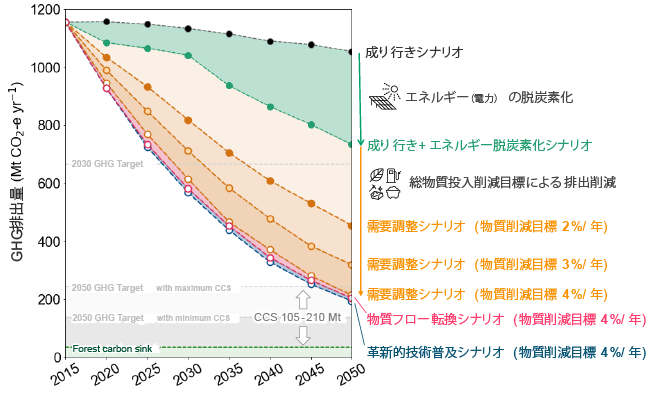

本研究で設定した3つの物質削減シナリオ(物質削減目標については一部の結果を抜粋)と成り行きシナリオおよび成り行きにエネルギー脱炭素戦略のみを導入したシナリオを含む5つの将来シナリオの結果を図1に示します。

人口の変動(2015年の1.2億人から2050年に約1億人に減少)を考慮した成り行きシナリオでも、GHG排出の減少は10%にも達しません。さらに、電力が100%脱炭素化した成り行き+エネルギー脱炭素化シナリオ(図1の緑色の折れ線)でも、2050年におけるGHG排出削減量は3億tCO2-e注釈5程度であり、依然として2015年の63%に相当する7.3億t CO2-eのGHGが排出されます。これは日本の2030年の達成目標(2013年の排出量対比で46%の排出削減)にも及ばず、再生可能エネルギーの普及等による電力の脱炭素化だけでは、排出削減はCNの水準には届きません。

続いて、物質削減目標を年率2%、3%、4%で設定した需要調整シナリオ(図1のオレンジ色の折れ線)の結果から、年率4%の削減目標を達成した場合にGHG排出量がCNの水準(図1の薄いグレーの領域)注釈6に達する事が分かります。ただし、この水準はCO2回収・貯留技術の開発計画の最大値の88%が必要となります。また、「年率4%の物質削減目標を達成する」とは、2050年における物質の利用可能量が現状の約25%になることを意味します。

一方、物質フロー転換シナリオ(図1のピンク色の折れ線)による物質利用の効率化や革新的技術普及シナリオ(図1の青色の折れ線)による素材生産の脱炭素化を進めることで、物質由来のGHG排出量はさらに削減され、上述のCO2回収・貯留技術への依存度を下げることが可能になります。しかし、その効果は限定的で、物質フロー転換シナリオで計画上の最大貯留量の83%、革新的技術普及シナリオで同79%までしか下げられていません。これは、高い物質削減目標(年率4%)を達成する時点で相当の物質フローが削減されているため、物質フロー転換シナリオにおける物質効率化戦略や革新的技術普及シナリオにおける脱炭素技術により削減できる量が限られてしまうためです。

4. 研究結果は何を意味するのか?

本研究の結果は、2050年CNの水準にGHG排出量を到達させるためには、100%脱炭素の電力の導入を進めると共に、年率4%という高水準な物質削減目標と現状の2倍に相当する循環利用率の改善目標を持つことが有効であることを意味します。この目標の達成により、素材産業における「革新的脱炭素技術」の普及に依存しなくても、CN社会を達成することができます。

年率4%の物質削減を実現するには、使用可能な1年間の物質の総量を現在の約25%に抑えること、つまり、物質の利用効率を4倍に向上させることが必要です。具体的には、移動や居住など生活に必要なサービスの提供方法を変え、提供に要する鉄やセメントなどあらゆる物質の量を約4分の1にまで抑えていきます。その達成には、製品や資本の集約的利用や長寿命化等を通じた「急速な高度物質効率化」が不可欠です。

日本が目標とする2050年CN社会までに残された時間は25年です。これまでどおり、革新的な素材生産における脱炭素技術の開発と普及に傾注するのか、製品や固定資本の形で物質を使用するすべての産業の物質効率を飛躍的に改善し、その変化に順応可能なビジネススタイルやライフスタイルへの転換を促進する技術や政策を優先していくのかについて、今一度立ち止まって検討すべき時だと考えます。

5. 注釈

注釈1:第5次循環型社会形成推進基本計画では、循環型社会の全体像に関する指標として6つの物質フロー指標が定義されています。本研究では、それらの物質フロー指標のうち、物質の利用効率を表す指標として「資源生産性=GDP / 天然資源等投入量」、循環利用率を表す指標として「入口側の循環利用率=循環利用量 /(循環利用量+天然資源等投入量)」をそれぞれ使用しています。 注釈2:第5次循環型社会形成推進基本計画では、物質フロー指標に対して、2030年における目標値を設定しています。物質の利用効率の指標である「資源生産性(万円/t)」については、2020年の46万円/tを2030年に60万円/tに改善する目標値が設定されています。この目標値を単純に2050年まで線形で延長すると、約90万円/tとなり、2020年時点の”2倍”となります。本研究の結果は、これが”4倍”となることを意味します。 注釈3:国際資源パネル(IRP: International Resource Panel)とは、持続可能な資源管理に関する科学的知見を提供する専門家パネルで、2007年にUNEPの支援で設立されました。資源消費や環境影響を分析し、循環経済や持続可能な開発のための政策提言を行っています。 注釈4:物質効率化戦略(Material Efficiency Strategy)とは、国際資源パネルが提言する、資源の使用を最小限に抑えつつ、製品やサービスの提供を最適化する戦略です。具体的な手法として、製品の集約的利用、製品寿命の延長、設計改善(軽量デザインや材料代替)、リサイクルの促進等が提示されています。これらの戦略を生産プロセスで徹底的に適用することで、GHG排出の削減にも貢献できる事が報告されています文献3。 注釈5:CO2-e (CO2-eqivarent、二酸化炭素換算量)とは、異なる温室効果ガスを、その地球温暖化への影響(温暖化係数)に基づいて二酸化炭素(CO2)に換算した指標です。tCO2-eはCO2の重量に換算して1tであることを意味します。温室効果ガスはその種類によって温暖化係数が異なっており、例えばメタン(CH4)はCO2の約28倍の温暖化係数を有しています。そのため、換算を行う事で温室効果ガス全体の排出量を統一的な尺度で比較する事が可能になります。 注釈6:本研究では、CNに到達する水準として、GHG排出量を国内の森林吸収量(図1の緑色の領域)と計画されているCO2回収・貯留技術(Carbon Capture and Storage: CCS)導入による吸収量(図1のグレーの領域)の合計値を下回る水準に削減すること、と定義しています。

6. 参考文献

文献1.Hertwich, E.G., Increased carbon footprint of materials production driven by rise in investments. Nat. Geosci. 14, 151–155 (2021). https://doi.org/10.1038/s41561-021-00690-8(外部サイトに接続します) 文献2.経済産業省, 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 (2021) 文献3.UNEP-IRP, Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency for a Low-Carbon Future Hertwich, E., Lifset, R., Pauliuk, S., Heeren, N. A report of the International Resource Panel. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. (2020). DOI: 10.5281/zenodo.3542680(外部サイトに接続します)

7. 研究助成

本研究は、環境研究総合推進費(JPMEERF20223001)、JSPS科研費(JP22K18433)の支援を受けて実施されました。

8. 発表者

【タイトル】

Material Efficiency and Circularity Goals to Achieve a Carbon-Neutral Society by 2050

【著者】

Sho Hata, Keisuke Nansai, Yosuke Shigetomi, Minami Kito, Kenichi Nakajima

【掲載誌】Environmental Science & Technology

【URL】https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c08719(外部サイトに接続します)

【DOI】10.1021/acs.est.4c08719(外部サイトに接続します)

9. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立研究開発法人国立環境研究所

社会システム領域 脱炭素対策評価研究室

研究員 畑 奬

資源循環領域

領域長(物質フロー革新研究プログラム統括) 南齋 規介

資源循環領域 国際資源持続性研究室

室長 中島 謙一

10. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 社会システム領域

脱炭素対策評価研究室 研究員 畑 奬

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)