10年間の民間旅客機観測(CONTRAIL)により

アジア太平洋地域の大気中二酸化炭素分布の三次元構造を解明

ーアジアモンスーン高気圧による隔離と流出が明らかにー

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、気象庁記者クラブ同時配付)

| 平成30年11月6日(火) 国立研究開発法人 国立環境研究所 環境計測研究センター 動態化学研究室 研究員:梅澤拓 地球環境研究センター 大気・海洋モニタリング推進室 室長:町田敏暢 物質循環モデリング・解析研究室 主任研究員:丹羽洋介 気象庁気象研究所 海洋・地球化学研究部 第四研究室 室長:澤 庸介 研究官:松枝秀和 中国気象局 中国気象科学研究院 温室効果関連気体責任研究員: Lingxi Zhou |

本研究の成果は、2018年10月17日に、欧州地球科学連合のAtmospheric Chemistry and Physicsに掲載されました。

1.背景

大気中の二酸化炭素(CO2)濃度は年間約2 ppm*2の割合で増加を続けています。この増加は主に化石燃料の燃焼による人為的な放出が原因ですが、人為放出量の約半分は海洋と陸域生態系(主に光合成活動)によって吸収されており、パリ協定の2°C目標に向けて実効的な排出削減目標を作成するためには、自然吸収や人為/自然排出を含めたCO2の循環(炭素循環)を理解することが不可欠です。大気中のCO2濃度は地上の吸収・排出分布と強度を反映して決まるため、その観測データは炭素循環の研究に不可欠となっています。特に、大気中のCO2濃度は高精度で測定できる技術があるため、観測データを増やすことが炭素循環の推定精度の向上に決定的な役割を持っていることも重要です。

現在、世界各地の地上観測ステーションにおいて、大気中のCO2濃度のモニタリング観測が展開され、炭素循環研究において重要な役割を担っています。しかしながら、インフラや政情に不安のある地域では観測ステーションの設置が困難であり、結果としてデータの不足がこのような地域での炭素循環の理解を阻害しています。また、大気は三次元的に輸送されるため、地上観測のみでは世界各地の炭素循環に関する情報を十分に評価・検証できないことも気象学的見地からわかってきました。

アジア地域においては、新興国の経済発展に伴うCO2排出量の著しい増加や、土地利用の変化に伴う自然吸収・排出の変化が大きいと考えられており、地球上の炭素循環における重要性が大きくなっています。一方で、CO2排出量データの不確実性が非常に大きいことや、CO2濃度の観測データが不足していることなど、炭素循環研究の精度向上に向けて非常に課題が多い地域でもあります。本研究では、民間旅客機を利用した観測により、いわばCO2観測の空白域であったアジア地域における大気中CO2濃度の観測データを飛躍的に増加させました。この結果、これまで知られていなかったCO2濃度の三次元構造をわかりやすく可視化することに成功し、世界でも特有のアジア太平洋地域の大気輸送がこの地域のCO2分布を特徴づけていることを明らかにしました。

2.観測データ

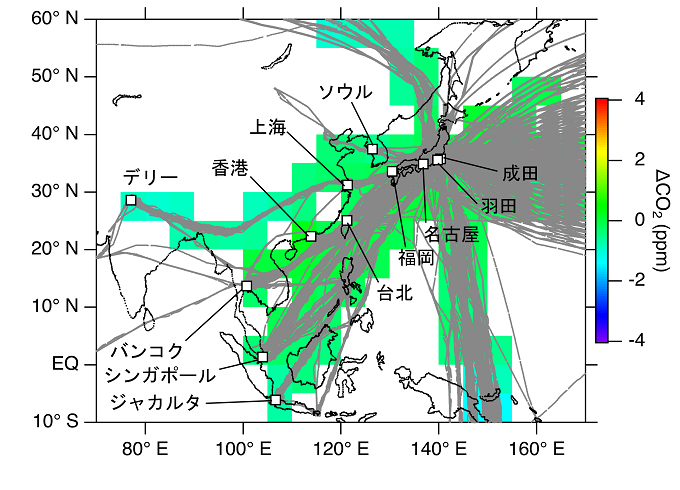

国立環境研究所と気象庁気象研究所は、日本航空が運航する旅客機を利用した温室効果ガス観測プロジェクトCONTRAIL (Comprehensive Observation Network for Trace gases by Airliner)を2005年から展開しています(図1)。本研究では、旅客機に搭載されたCO2濃度連続測定装置(CME)によって観測された世界各国の上空データ及びアジア地域の様々な空港上空の観測データを解析しました。

CONTRAIL観測が開始された2005年以降、2015年末の時点で12,000を超える観測フライトから700万点を超えるCO2濃度データを取得しました。また、空港上での上昇・下降時に取得した鉛直分布データは、成田空港上で7,000回、羽田空港上で3,600回、バンコク空港(タイ)上で1,400回、シンガポール空港上で800回、デリー空港(インド)上で700回を超えるなど、アジア各国で非常に充実したデータが得られました(図2)。以前にも、CONTRAILでは観測開始後5年間の観測結果をもとに全球規模の広域分布を解析しましたが*3、その後、観測データ数は2倍以上に増加し、特にアジア地域での観測が充実したことから、より詳細なCO2分布の構造を解析することが可能になりました。

3.研究成果

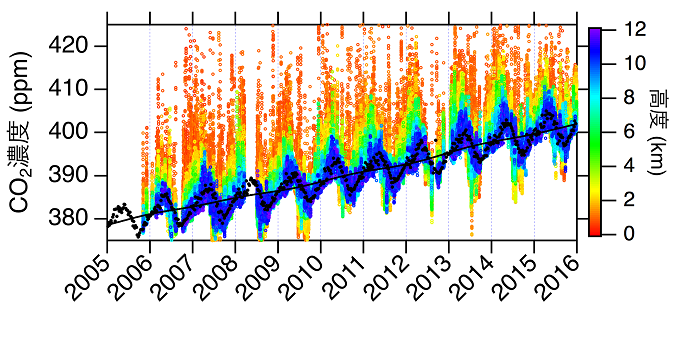

冒頭でも触れた通り、CO2濃度は年々増加しています。例えば、CONTRAIL観測で最も充実したデータ数が得られている成田空港上空における2005年以降のCO2濃度の変動を図3に示します。どの高度においてもCO2濃度は増加しているのがわかります。図中に示したハワイの観測ステーションでもその傾向は共通です。同時に、どの高度でもCO2濃度が季節的に変化していること、高度が低いほど変動幅が大きいこと、低高度において化石燃料起源とみられる高いCO2濃度がしばしば観測されること、などの特徴も見ることができます。本研究では、ほとんどCO2変動の実態把握が進んでいなかったアジア太平洋地域において、CO2濃度の季節変化と三次元分布に焦点を当てて解析しました。この解析にあたっては、広く全球的に観測されるCO2濃度の年々増加を差し引くことで、アジア太平洋地域に特有の平均的な時間・空間分布を明らかにしました。

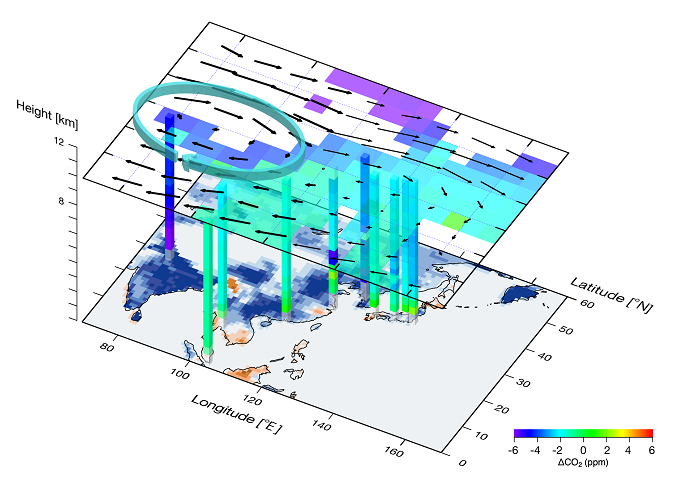

本研究で明らかになったアジア太平洋地域におけるCO2濃度分布の特徴を図4に示します。立体的に描かれたこの図の上面のパネルは、民間旅客機の巡航高度である高度約10 kmにおける8月のCO2濃度の分布を示しており、これはCONTRAIL観測によって独自に得られたものです。シベリア上空に見られる非常に低いCO2濃度は、北方林の活発な光合成活動によりCO2を吸収された空気がこの高度まで運ばれて来たものと考えられます。一方、アジア大陸上空、特にインドから中国南部の上空においても低いCO2濃度が観測されていることがわかります。大気輸送モデルの計算結果も合わせて解析したところ、この低濃度領域は大陸上空に楕円状に分布しており、東方の太平洋や日本上空までは広がっていないことがわかりました。また、同じパネルに描かれた矢印は上空の風の分布を示していますが、チベット高原の上空を中心に時計回りの高気圧性の循環(アジアモンスーン高気圧)が生じており、CONTRAILで観測された低いCO2濃度の領域はその内部に捉えられていることがわかります。最近の研究により、このアジアモンスーン高気圧が夏季を通して持続すること、インド北部を中心として南アジアから東南アジア地域の地上の「汚染空気」が大陸上での活発な積雲対流によってアジアモンスーン高気圧内部に供給され続けていることがわかってきています。すなわち、夏季のアジアには、モンスーン循環に伴って、地上から上空へと効率的に物質を輸送するメカニズムが存在します。しかしながら、CO2にとっては、8月の南アジアは非常に強い吸収源となっています。図4の下面のパネルは、陸上植物の光合成に伴うCO2吸収の強さを表していますが(青いほど吸収が強い)、南アジアの空気は陸上植物の強い吸収の影響を受けてCO2濃度が著しく低下し、その低いCO2濃度の空気が活発に上空に輸送されることで、図4に示された上空のCO2分布が形成されていることがわかりました。

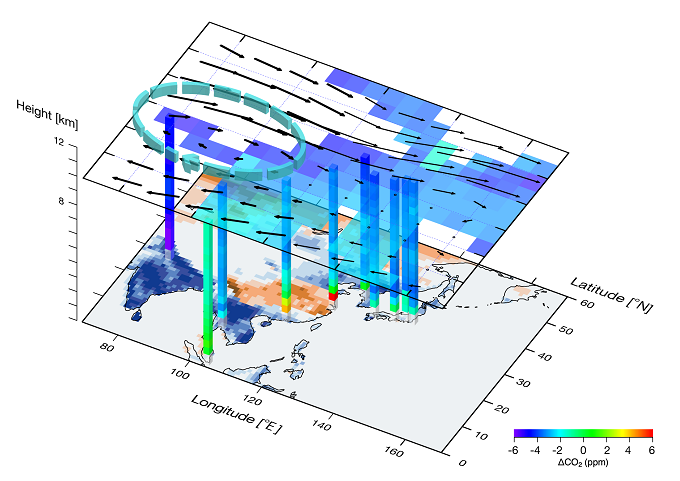

9月に入っても、南アジアの陸上植物は引き続きCO2の強い吸収源であり、地上から上空への低濃度CO2空気の輸送も続いています。しかし、上空のアジアモンスーン高気圧の勢力が弱まるため、高気圧内部の低濃度CO2はその外部へと流出してゆきます。これと合わせて、初夏から続いた中高緯度域の陸上植物の光合成による低濃度が北から南の太平洋方面まで広範囲に広がってきます。結果、アジア太平洋地域全体でCO2濃度が低下し、8月に見られたアジアモンスーン高気圧内外でのCO2の濃度差は明瞭さを失ってゆきます。

このようなアジアモンスーン高気圧からの低いCO2濃度の流出の鉛直構造についても、CONTRAILによる観測結果に見出すことができました。CONTRAILは旅客機の上昇・下降中にも観測を行うため、図4に示したように、就航しているアジア各都市の空港上で、CO2濃度の鉛直分布を取得しました。デリーの上空では、地上付近から上空まで一様に低いCO2濃度が観測されており、活発な対流活動によって、地上の強いCO2吸収の影響が上空まで到達していることがわかります。一方で、8月の時点で、アジアモンスーン高気圧の外部に位置する他の各都市の上空では、高気圧内部ほどCO2濃度が低下していないことがわかりました。これはアジアモンスーン高気圧が強い輸送バリアとして働いていることを示しています。ところが、9月になると、アジア各都市の上空でも低いCO2濃度が観測されます。上述の通り、これはアジアモンスーン高気圧からの流出により、低いCO2濃度の空気が輸送されてきたためと考えられます。

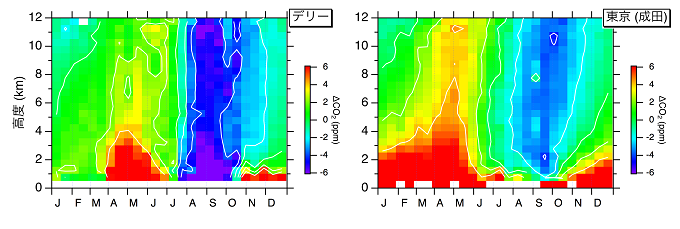

アジア各都市上空でのCO2濃度の鉛直分布とその季節変化についても明らかになりました。図5は、インド・デリーと東京(成田空港)の上空において、CO2濃度の鉛直分布の1月から12月まで変化の様子を示したものです。図4でも示されていた通り、アジアモンスーン高気圧の発達する夏季にはデリー上空のCO2濃度は、地上の強いCO2吸収と活発な鉛直混合によって、地上から上空まで非常に低くなっています。これに対し、夏季の東京上空のCO2濃度はデリーほど低くなく、上空では9月に季節的な最小値を示しています。このようなCO2分布の特徴は、上述のようにアジアモンスーンによる大気輸送が関連しています。また、どちらの場所においても、夏季の低いCO2濃度が過ぎると地上からCO2濃度が増加し始め、春季にCO2濃度が最も高くなります。これは、陸上植物による光合成(夏季に強まる)と呼吸(年間を通して行われる)の季節性を反映していると考えられます。また、このように高いCO2濃度が観測される春季には、日本付近の上空においてCO2濃度の変動幅も大きくなることもわかりました。これは低気圧の通過にともなって、アジア大陸での化石燃料排出の影響を受けた空気が頻繁に輸送されて来るためと考えられます。

本研究では、2005年以来10年間にわたってCONTRAIL観測で得られた大量のCO2データを解析し、アジア太平洋地域におけるCO2濃度の三次元的な広域分布を明らかにしました。特に、アジアモンスーンに伴う地域特有の時空間変動の記述は本研究の主要な成果です。この結果をもとに、CO2濃度の観測データが非常に少なかったアジア地域の炭素循環の理解が大きく進むものと期待できます。また、本研究は、航空機によるCO2濃度の鉛直分布観測が地上での放出・吸収量を推定する非常に強力な手段であることも示しています。CONTRAILは既存の地上観測ネットワークでカバーされていない広い地域を高頻度に観測しているとともに、衛星観測では見ることのできないCO2濃度の詳細な鉛直分布を捉えており、今後も民間航空機の活用をさらに推進することで炭素循環や物質輸送の解明に大きく貢献できると考えています。

4.研究資金

本研究は環境省の地球環境保全試験研究費と環境省及び独立行政法人環境再生保全機構の環境研究総合推進費(2-1401及び2-1701)により実施したものです。

5.研究分担

本研究は、国立環境研究所、気象庁気象研究所、中国気象局の研究者により共同で実施されました。研究対象領域でのプロジェクト管理は三者共同で実施しました。観測の実施、データの品質管理、データ解析は国立環境研究所と気象庁気象研究所が共同で実施しました。

6.発表論文

Umezawa, T., H. Matsueda, Y. Sawa, Y. Niwa, T. Machida and L. Zhou (2018), Seasonal evaluation of tropospheric CO2 over the Asia-Pacific region observed by the CONTRAIL commercial airliner measurements, Atmos. Chem. Phys. doi: 10.5194/acp-18-14851-2018.

7.研究に対する問い合わせ

国立研究開発法人国立環境研究所

環境計測研究センター

研究員 梅澤 拓

電話:029-850-2739

Email:umezawa.taku(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

地球環境研究センター

室長 町田敏暢

電話:029-850-2525

Email:tmachida(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

気象庁気象研究所企画室(広報担当)

電話:029-853-8535

Email:hyoka(末尾に@mri-jma.go.jpをつけてください)

CONTRAILプロジェクトのホームページ(英語):

http://www.cger.nies.go.jp/contrail/

日本航空によるCONTRAILプロジェクトの紹介(日本語):

http://www.jal.com/ja/csr/environment/social/detail01.html

Sawa, Y., Machida, T., and Matsueda, H.: Aircraft observation of the seasonal variation in the transport of CO2 in the upper atmosphere, J. Geophys. Res., 117, D05305,https://doi.org/10.1029/2011JD016933, 2012.

https://www.nies.go.jp/whatsnew/2016/20161201/20161201.html