シベリアの森林火災によるPM2.5環境基準濃度レベルの超過について(お知らせ)

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付)

| 平成27年11月20日(金) 国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター 地球大気化学研究室長:谷本 浩志 特別研究員:池田 恒平 |

| 国立環境研究所は、シベリアの森林火災の影響により、北海道・利尻島のPM2.5質量濃度が環境基準レベルを超過していたことを明らかにしました。これはわが国、とくに北日本におけるPM2.5の越境汚染がアジア大陸からだけではないことを意味しています。地球温暖化の影響でシベリアを含む北方森林火災が増える可能性があり、今後も地上や衛星による観測でシベリアからのPM2.5汚染を監視する必要があると考えられます。本論文は、10月8日付でIOP出版発行のオープンアクセスジャーナル「Environmental Research Letters」に掲載されました。 |

1.背景

微小粒子状物質(PM2.5)は健康や気候への影響が懸念される大気汚染物質であり、日本では2009年に環境基準が定められました。2013年度の一般大気環境測定局における環境基準の達成率は16%と低く、環境基準の達成には人為起源だけでなく自然起源も含めた各発生源による寄与を定量的に理解することが必要だと考えられています。森林火災は大気汚染物質の重要な発生源であり大気環境への影響が懸念されてきましたが、わが国におけるPM2.5濃度に及ぼす影響については明らかになっていませんでした。本研究では、過去10年間のデータを用いて、シベリアの森林火災が日本のPM2.5濃度に及ぼす影響を調べました。

2.結果

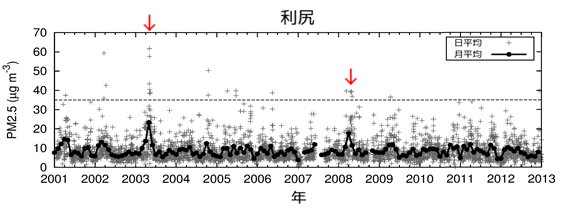

2001年から東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)等の観測所で測定されているPM2.5質量濃度の変動を調べました。その結果、シベリアの森林火災が大規模だった2003年の春季と2008年の春季に、北海道・利尻島(45.1°N, 141.2°E)で月平均値が大きく増加していたことが分かりました(図1の矢印)。

利尻は清浄な地域に位置するので、通常、月平均濃度は10 µg/m3弱と低い値になっています。また、日平均濃度の環境基準値(35 µg/m3)を超えた高濃度日は多くても3回であり、その多くは黄砂が原因でした(表1)。一方、2003年と2008年の春季は、35 µg/m3を超過している日数がそれぞれ6回と4回と多くなっており、平年よりも多いことが分かりました(表1)。

括弧内は高濃度日の内、利尻に近い気象官署(稚内、旭川)において黄砂が目視観測された日数を示す。

| 年 | 高濃度日の日数 (日) | 年平均濃度 (µg/m3) |

|---|---|---|

| 2001 | 1(1) | 9.0 |

| 2002 | 3(3) | 8.0 |

| 2003 | 6 | 9.8 |

| 2004 | 2 | 8.2 |

| 2005 | 3(1) | 8.2 |

| 2006 | 1 | 8.1 |

| 2007 | 0 | 7.6 |

| 2008 | 4 | 9.1 |

| 2009 | 1 | 8.4 |

| 2010 | 0 | 8.6 |

| 2011 | 0 | 8.5 |

| 2012 | 1 | 7.5 |

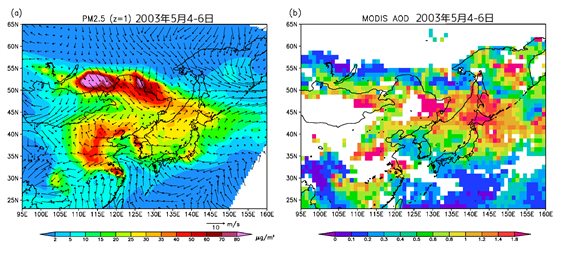

代表的な例として、2003年5月における領域化学輸送モデル(WRF/CMAQ)によるシミュレーション結果を示しますと、高濃度PM2.5気塊は大規模な森林火災の発生していたバイカル湖の東側から中国東北部、ロシア沿海地方を通り、北海道に到達していたことが分かりました(図2左)。

一方、シベリア森林火災からの排出量をゼロにしたシミュレーションでは、観測のような濃度上昇は再現されず、利尻における環境基準値の超過がシベリアの森林火災の影響によって起こされていたことが示されました。また、MODIS衛星観測によるエアロゾルの光学的厚さ(図2右)からも、汚染気塊がシベリアから北日本に輸送される様子が同様に確認されました。

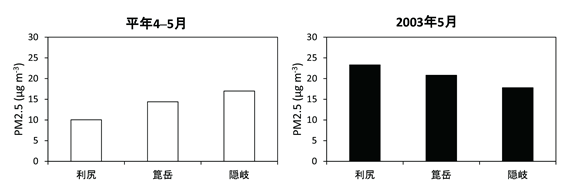

国内3地点の長期平均した値を見ると、通常の年は隠岐(島根県)で最も高く、箟岳(宮城県)、利尻の順に低くなっており、日本におけるPM2.5濃度は、西側の方が高く東に向かうに従い低くなる傾向がある))ことがわかります(図3)。

一方、シベリアで大規模な森林火災が発生した2003年は、影響が最も大きい利尻では月平均値は平年と比べ約2倍高くなっていました。その結果、利尻のPM2.5濃度は箟岳や隠岐よりも高く、分布の傾向が平年とは逆になっていたことがわかります (図3)。

3.今後の展望

シベリアでは毎年春から秋にかけて森林火災が発生していますが、年によって規模が異なります。通常規模の火災の年には、わが国に大きな影響はないものの、2003年や2008年のように大規模な火災が発生した年には、長距離輸送によって日本の環境基準濃度レベルを超えるPM2.5汚染を引き起こすことがわかりました。地球温暖化が進むとシベリアを含む北方での森林火災の増加が予測されており、今後も大規模な火災が発生した際には、北日本を中心にPM2.5濃度への影響を監視する必要があると言えます。

こうした監視には宇宙からの衛星観測が大きな役割を果たします。従来の衛星センサーに加えて、静止気象衛星「ひまわり8号」によるエアロゾルのリアルタイムデータの活用が望まれます。

なお、本研究は地球温暖化研究プログラム PJ1「温室効果ガス等の濃度変動特性の解明とその将来予測に関する研究」および東アジア広域環境研究プログラム PJ1「観測とモデルの統合によるマルチスケール大気汚染の解明と評価」、環境省・環境研究総合推進費「アジア起源の短寿命気候影響物質が北極域の環境・気候に及ぼす影響に関する研究」の一環として実施されました。

4.発表論文

Ikeda, K. and Tanimoto, H. (2015), Exceedances of air quality standard level of PM2.5 in Japan caused by Siberian wildfires, Environmental Research Letters, 10, 105001, doi:10.1088/1748-9326/10/10/105001.

5.問い合わせ先

国立研究開発法人国立環境研究所 地球環境研究センター

地球大気化学研究室長 谷本浩志

電話:029-850-2930

E-mail: tanimoto(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

特別研究員 池田恒平

電話:029-850-2720

E-mail: ikeda.kohei(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

.jpg)