研究成果等

発表者: Jiexia Li , Yan Shi, Min Zheng, Jay Gao, Wang Q-X.(王勤学)

掲載誌: CATENA, 259(109308): (2025)

掲載誌: CATENA, 259(109308): (2025)

発表者: Mabuchi K.(馬渕浩司), Nishida K.(西田一也), SADO T.(佐土哲也), Kadono Y.(角野祐太)

掲載誌: Ichthy, Natural History of Fishes of Japan, 57:1-7 (2025)

掲載誌: Ichthy, Natural History of Fishes of Japan, 57:1-7 (2025)

発表者:Nakayama T.(中山忠暢)

掲載誌:Global and Planetary Change, 253:104917 (2025)

掲載誌:Global and Planetary Change, 253:104917 (2025)

領域長挨拶

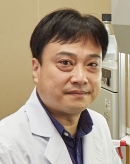

領域長

珠坪一晃

Kazuaki Shutsubo

地域環境保全領域は、その前身において大気、水質、土壌汚染などのいわゆる公害問題に関する研究を進めてきた経緯があります。

「大気・水・土壌」は、過去も現在も未来も人間や生物・生態系が生存し、人々が社会活動を営むために必要不可欠な基盤です。私たちは、人為起源や自然起源の物質について、その発生・輸送・反応・消失という物質循環を理解し、「大気・水・土壌」をより良い状態に保全し、それらの持続的な利活用が可能となることを目指して調査・研究・技術開発を行います。

「地域」という言葉にはいろいろな対象が含まれます。アジア、日本、都市など空間的・社会的まとまりを指す場合や、市町村など個別・実践的な取り組みの場としての地域を指す場合などがあります。私たちは、都市スケールの課題から、日本やアジア域を対象とする領域スケールの課題など、様々なスケールの「地域」を研究対象としています。これら「地域」における様々な環境に関する課題解決を目指します。

地域環境保全領域は大気系2研究室、水・土壌系3研究室、環境技術系1研究室から構成されており、大気、湖沼河川、海域、土壌、環境技術など幅広い分野をカバーしています。第5期中長期計画期間(2021年から2025年度まで)において私たちは地域における課題解決を目指す研究、気候変動に対する影響評価、適応策に関する研究を行います。地域の課題という応用問題の解決を目指しつつ同時に基礎・基盤的研究も大事であると考えて研究を進めます。

近年、気候変動や人口の偏在など地域の環境に影響をもたらす要因が多様になっています。地域環境保全領域においても、単に大気質、水質の保全のみならず、生態系の保全や健全な水循環、地域の持続性などのより広い観点からの研究が重要になります。私たちは、国立環境研究所内はもとより、国内外の研究者・研究機関やステークホルダーと協力し、地域社会の持続可能性を考慮に入れ、より良い環境の創造につながる解決策を提案できるよう研究を進めていきます。