東日本大震災の津波で変化した沿岸生態系が回復

-震災後10年にわたる延べ500人余の市民ボランティアとの調査で判明-

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、福島県政記者クラブ同時配付)

本研究成果は、2022年11月10日付けで、Wiley社から刊行される『Limnology and Oceanography Letters』電子版に掲載されました。

(https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lol2.10292)

1.研究の背景

2011年3月11日に発生したマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震は巨大な津波を引き起こし、街並みだけでなく、沿岸生態系にも大きな変化をもたらしました。実際、仙台湾に点在する多くの干潟では、巨大津波が過ぎ去った後にヨシ原が無くなったり(図1)、生息種が激減したり、それまでいなかった生物が現れたりするなど、生態系の大きな変化が記録されています(参考1、2)。しかし、このような非常に稀にしか起こらない大きな自然現象の後、生物群集がどのように変化するのかは、これまでよく分かっていませんでした。

2.研究の目的

生物群集の変化が継続し、これまでと異なった姿になるのであれば、東日本大震災において発生した大津波は生態系を変化させるほど大きな自然現象であったことになります。しかし、震災前の姿に戻るのであれば、東日本大震災の巨大津波は一時的な撹乱で、生態系を激変させるほどの大きなイベントではなかったことになります。私たちが経験したことのなかった、数百年に1度の極めて稀なイベントである巨大津波の自然界での意味を理解するためには、津波によって大きく変化した生物群集の行く末を見届ける必要があります。

3.研究手法

本研究では、東北大学を中心とした研究者グループが延べ500人の市民ボランティアの協力を得て、仙台沿岸でおよそ10年にわたる生物多様性調査を実施しました(図2)。対象としたのは、震災前の生物相がわかっていた蒲生干潟や鳥の海、松川浦、松島湾の双観山など、仙台湾に点在する8つの干潟です。市民調査は、毎年それぞれの干潟で市民ボランティア調査員12名が研究者とチームを組んで実施し、調査員が一定の時間内で干潟を探索し、生物を発見して記録するという方法で行われました(参考3)。

4.研究結果と考察

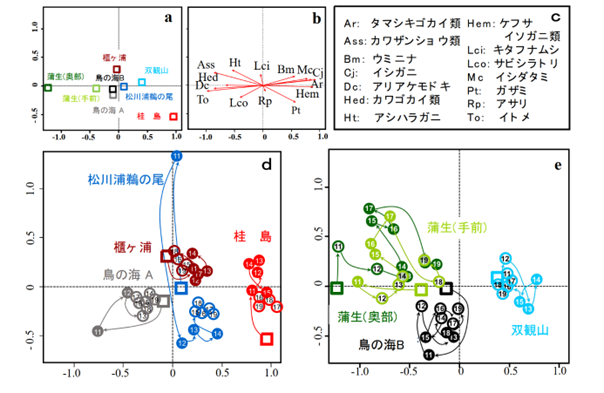

震災により、ほとんどの干潟で生物相が大きく変化しました。震災直後の2〜3年は、いずれの干潟でも生物相が年によって変化しましたが、その後は震災前に生息していた種も確認されるようになり(図3)、7年から9年後にはほぼすべての干潟で震災前と区別がつかない群集構造に戻りました(図4)。これらの結果は、干潟の生息環境が変わると干潟の生物群集も変化すること、言いかえると、多様な生息場とその環境が維持されていれば、巨大津波の後でも干潟の生物群集は10年程度で元の姿に戻ることを意味しています。

ただし、例外もありました。震災前、蒲生干潟の奥部ではヨシが繁茂しており、ヨシ原特有の生物群集がみられましたが、図1に示したように津波によってヨシ原が流されて無くなったため、9年を経ても生物群集は震災前の姿には戻りませんでした。長い時間をかけて、蒲生干潟のヨシ原は毎年少しずつ回復を続けています。しかし、ヨシ原が完全に回復して蒲生干潟の生物群集が震災前の姿に戻るためには、もう少し時間が必要と考えられます。

本研究で実施された10年におよぶ干潟市民調査の結果から、東日本大震災の巨大津波は東日本沿岸の景観を大きく変化させたものの、干潟の生態系を長期間にわたって不可逆的に変化させたものではなかったことがわかりました。

5.まとめと今後の展望

将来的な気候変動が懸念されている現在、今後も人間社会に大きな災害をもたらす自然現象はいたるところで生じる可能性があります(参考5)。本研究結果は、沿岸生態系は強いレジリエンス(回復力)を持っており、人間が自然環境を大きく変化させなければ、津波や台風などの大きな自然撹乱が生じてもやがて生物群集は元に戻ることを示しています。一方、蒲生干潟での事例により、生息場とその環境の改変はそこに暮らす生物に対し不可逆的な影響をおよぼす可能性が示唆されました。太平洋沿岸域では、防災設備として大きな防潮堤が広域的に建設されましたが、これらの設備が沿岸生態系にどのような影響をおよぼす可能性があるかを検討していくことも、今後の課題です。

6.謝辞

本研究は三井物産環境基金の10年におよぶ助成(R11-F1-020、R14-1009、R17-1011)により継続的に実施することができました。また、調査はアースウオッチジャパンによる市民ボランティアプログラムの一環として行われ、延べ500人におよぶ市民ボランティアの協力によって沿岸生態系の回復力を評価することができました。調査に参加していただいたすべての方々に感謝いたします。

7.研究助成

本研究は、以下の研究プロジェクトの一環として実施されました。

・三井物産環境基金助成(R11-F1-020、R14-1009、R17-1011)

8.発表論文

【タイトル】

Recovery of macrobenthic communities in tidal flats following the Great East Japan Earthquake

【著者】

Takeshi Yuhara, Takao Suzuki, Tatsuki Nishita, Junichi Murakami, Wataru Makino, Gen Kanaya, Kyoko Kinoshita, Natsuru Yasuno, Takashi Uchino, Jotaro Urabe

【雑誌】

Limnology Oceanography Letters 電子版

【DOI】

10.1002/lol2.10292

【URL】

https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lol2.10292

9.問い合わせ先

【研究に関する問い合わせ】

国立研究開発法人 国立環境研究所 地域環境保全領域 海域環境研究室

主幹研究員 金谷 弦(かなや げん)

東北大学大学院生命科学研究科

教授 占部 城太郎 (うらべ じょうたろう)

【報道に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

E-mail:kouhou0 (末尾に@nies.go.jpをつけてください)

10.関連する文献

参考1.Urabe J, Suzuki T, Nishita T, Makino W (2013) Immediate ecological impacts of the 2011 Tohoku earthquake tsunami on intertidal flat communities. PLoS One 8: e62779.

参考2.金谷弦,鈴木孝男,牧秀明,中村泰男,宮島祐一,菊地永祐(2012)2011年巨大津波が宮城県蒲生潟の地形,植生および底生動物相に及ぼした影響. 日本ベントス学会誌 67: 20–32.

参考3.日本国際湿地保全連合(2013)「干潟生物の市民調査」調査リーダー育成の3年間.日本財団「干潟の市民調査と人材育成」事業報告書,日本国際湿地保全連合,東京,70 pp.

https://japan.wetlands.org/ja//download/1508/?tmstv=1668649063

参考4.宮城県(2021)宮城県の希少な野生動植物—宮城県レッドリスト2021 年版—.宮城県環境生活部自然保護課,仙台,Web公開

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/red2021.html

参考5.環境省,文部科学省,農林水産省,国土交通省,気象庁(2018)気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018~日本の気候変動とその影響~.環境省地球環境局,130 pp.

https://www.env.go.jp/content/900449808.pdf